建寺起源与朝代变迁

上海东林寺的根基可以追溯到遥远的明朝。那时这里还是一片宁静的江南水乡,有位云游僧人被此地的灵气所吸引,决定在此结庐修行。最初的寺庙规模很小,几间禅房,一座佛堂,却成了周边信众的精神寄托。

寺庙的命运始终与朝代更迭交织在一起。明末清初时,东林寺经历过一次较大规模的扩建,香火日渐鼎盛。到了民国时期,寺庙在战乱中遭受过损毁,但始终保持着基本的宗教活动。我记得小时候听长辈提起,上世纪五六十年代,寺庙的钟声依然会在清晨准时响起,穿透薄雾笼罩的稻田。

重要历史事件与人物

东林寺最值得铭记的人物当属清代的高僧慧明法师。他在寺中驻锡三十余年,不仅重振了禅宗法脉,还创办了佛学讲堂。当地老人至今还会讲述慧明法师雨天为村民看病,深夜为亡者超度的故事。这些看似平凡的善举,恰恰构成了寺庙最真实的历史肌理。

上世纪八十年代,东林寺迎来转折点。随着宗教政策落实,寺庙恢复了正常的佛事活动。我曾在档案室见过一张黑白照片,记录着1985年寺庙重新开放时的场景——信众们排着长队等待进香,眼神里满是虔诚与期待。

历代修缮与保护历程

寺庙建筑在数百年间经历过十余次重要修缮。最彻底的一次是在2003年,专业人员对主体建筑进行了结构性加固,同时保留了原有的明代建筑特征。这次修缮中发现的正梁题记尤为珍贵,上面清晰记载着清嘉庆年间的重修信息。

现在的东林寺既保持着古刹风韵,又融入了现代保护理念。走在寺内的青石板上,你能感受到不同时代修缮留下的痕迹——明代的基础,清代的梁柱,民国时期的彩绘,以及当代的防潮处理。这种层叠的历史质感,或许正是古寺最动人的地方。

文物保护从来不是简单的修复工程。去年参观时,恰逢工人在为大殿的木雕做日常维护。老师傅说,他们坚持使用传统桐油和生漆,虽然耗时更长,但能最大限度保留文物原貌。这种对历史的敬畏之心,或许比任何修缮技术都来得重要。

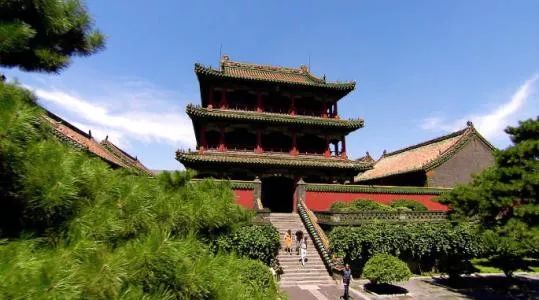

主要殿堂建筑风格

东林寺的建筑群像一首凝固的江南诗篇。大雄宝殿的歇山顶檐角轻轻挑起,仿佛承载着数百年的晨钟暮鼓。殿内十六根金柱采用整根楠木制成,这种明代官式做法在江南寺庙中实属罕见。阳光透过镂空雕花木窗,会在青砖地上投下变幻的光斑。

观音殿的营造技艺更显精妙。它的斗拱结构没有使用一根铁钉,完全依靠榫卯咬合。记得有次陪同古建专家考察,他指着梁架上的“偷心造”做法连连赞叹——这种宋代流传下来的工艺,在东林寺保存得相当完整。殿内藻井的彩绘虽然历经沧桑,仍能辨认出莲花缠枝的原始纹样。

珍贵文物与佛教艺术品

藏经阁里静卧着镇寺之宝——明代血书《华严经》。展开经卷时,暗褐色的字迹依然清晰可辨。据说这是位比丘尼刺血为墨,历时三年抄写而成。近距离观察会发现,经文墨色随着光线角度呈现微妙变化,仿佛还跃动着书写者的生命温度。

偏殿供奉的檀香木雕千手观音堪称雕塑精品。二十八只手臂姿态各异,每只手掌的印相都严格遵循佛教仪轨。最令人惊叹的是观音衣袂的处理——工匠用刀如笔,将轻纱的飘逸感凝固在木质纹理中。去年维护时,工作人员在佛像底座发现了乾隆年间的装藏经文,这个意外收获让整尊造像的艺术价值又增添了几分。

园林景观与空间布局

寺庙的园林布局暗合“芥子纳须弥”的禅意。放生池畔的假山取自太湖石,多孔的岩体在雨天会形成独特的水帘景观。我特别喜欢初夏坐在池边回廊,看睡莲叶片上滚动的露珠,偶尔有乌龟慢悠悠爬上岸晒太阳。

从山门到后院的参访路线经过精心设计。穿过钟鼓楼时空间骤然收束,步入大雄宝殿前院又豁然开朗。这种“欲扬先抑”的空间序列,无形中引导着朝拜者的心境转换。后院那棵四百年的银杏树最是动人,深秋时节金叶铺满石阶,踩上去沙沙作响。有位常来的老居士说,这棵树看过太多人间悲欢,每一圈年轮里都藏着故事。

园林里的石刻经幢往往被游客忽略。其实这些唐风经幢的浮雕非常值得细品,飞天衣带当风的姿态,夜叉怒目圆睁的神情,都凝固着古代匠人的虔诚与巧思。某个雨后的黄昏,我偶然发现经幢底座青苔间藏着“万历乙卯年造”的刻字,那一刻突然理解了什么叫“历史的呼吸”。

主要法会与佛事活动

清晨四点半的东林寺,木鱼声穿透薄雾。僧众的早课诵经声像潮水般起伏,这种延续千年的仪式从未间断。每年农历四月初八的浴佛法会最是热闹,信众手持香花依次为太子像沐浴。记得去年浴佛节恰逢春雨,花瓣粘在汉白玉佛像身上,空气里弥漫着湿土与檀香混合的气息。

腊八节的施粥活动已经办了十五个年头。天还没亮,斋堂就飘出桂圆红枣的甜香。有位住在附近的阿婆每年都来帮忙,她说看着年轻人捧着热粥呵白气的样子,就想起自己小时候跟着祖母来寺里的情形。盂兰盆节的水陆法会要持续七天,超度牌位摆满往生堂,烛火在夜风中明明灭灭,那些光影仿佛在诉说未尽的牵挂。

每月农历十五的共修法会别有深意。信众们盘坐在蒲团上诵读《金刚经》,新来的居士偶尔会因腿麻悄悄变换姿势。有位法师说得好:修行就像殿角的铜铃,不必追求永远响彻云霄,能在风起时发出清音就很好。

佛教文化传播与教育

藏经阁二楼的弘法教室总在周末迎来不同面孔。年轻义工们设计的佛教文化体验课很有意思,上次参加的禅茶课让我印象深刻。法师边演示冲泡手法边讲解“茶禅一味”,当桂花乌龙在瓷杯里舒展时,整个教室都安静下来。

寺里印制的《净土》季刊已经发行到第68期。有次看到编辑部的师父在廊下校对稿件,他说现在年轻人更喜欢看寺院的微信公众号,但纸质刊物对老年信众依然重要。这种新旧媒介的平衡,恰似寺院里古今交融的氛围。

暑期举办的佛教文化夏令营总是名额爆满。孩子们学习抄经、坐香,最有趣的是教他们认识殿宇彩绘里的佛教故事。有个小男孩指着壁画问:“为什么菩萨的眼睛总是半睁半闭?”带队法师蹲下来解释:“菩萨这样既看着众生,又不被尘世迷惑呀。”这个答案让我思索良久。

信众参与与社会影响

放生池边的义工登记处总是很热闹。负责园艺的老陈已经在寺里服务十二年,他修剪苗木时哼的江南小调,渐渐成了寺院背景音的一部分。他说每次看到自己嫁接的梅花开花,就像看到孙辈长大般欣慰。

东林寺的慈善基金会运作得很踏实。不仅资助贫困学生,还在社区开展老年人手机教学。有次陪同志工送温暖包给独居老人,老人攥着佛珠说:“你们来,屋里就亮堂了。”这种超越宗教的关怀,或许才是佛教精神最本真的体现。

每年除夕的撞钟活动渐渐成了当地人的新民俗。一百零八声钟响里,有情侣相约白头,有游子祈愿归家,有母亲为病儿祈福。站在寒夜里听着此起彼伏的祈愿声,会突然理解什么叫“人间烟火处,最抚凡人心”。

寺墙外现代化高楼不断拔地而起,而东林寺始终保持着某种不变的韵律。就像那位每天来擦供桌的阿姨说的:“在变与不变之间,我们需要这样一个地方安放念想。”

开放时间与门票价格

东林寺的朱红大门每天清晨五点三十分准时开启。这个时间点很妙,刚好能赶上僧侣上早课,又不会打扰到周边居民的清梦。记得有次我特意赶早过来,看见几位老香客带着自家做的素包子等在门外,门开时他们互相点头致意,那种默契像是延续多年的仪式。

常规参观时间持续到下午四点半,但遇到特殊法会日会延长开放。夏季的傍晚特别舒服,夕阳把观音殿的琉璃瓦染成暖金色,这时候游客少了,反而能静心感受寺院的宁静。去年中秋前夕我待到闭园,看见几位师父在检查廊下的灯笼,那种专注让人不忍打扰。

门票价格这些年都没变过。普通票二十元,学生和老人半价,这个定价在周边景区里算是很亲民了。我注意到售票窗口贴着移动支付的二维码,但老师父还是会认真给现金游客找零,这种新旧并存的方式挺有意思。每月农历初一十五免票,这两天的香客会多些,空气里的香火味也格外浓郁。

交通路线与周边设施

第一次来的人可能会被导航搞糊涂。地铁十号线豫园站1号口出来,沿着福佑路走七八分钟,看见一片白墙黛瓦的建筑群就是了。我总建议朋友在河南南路口那家老书店拐弯,书店门口有棵歪脖子梧桐树,这个地标比路牌好认多了。

停车场在寺院西南角,车位不算多。有次周末过来看见管理员在帮游客协调停车,他笑着说:“要是停满了,往前开两百米有个商场地下车库,走回来就当散步。”这种替人着想的态度让人暖心。其实我更推荐坐公交来,911路能直达山门,车上还能看见本地老人提着香袋慢悠悠下车的样子。

周边设施比想象中便利。山门对面的素斋馆开了二十多年,他们的香菇面筋和素火腿味道很正。往东走两个路口有家文创店,卖的手绘寺院明信片特别精美。记得给朋友寄过一套,她回信说把明信片压在办公桌玻璃板下,烦躁时看看能静心。

游览建议与注意事项

春秋两季的早晨最适合参观。特别是清明前后,寺院里的古玉兰开花时,淡香会随风飘进各个殿堂。我习惯从天王殿开始逆时针绕行,这样走到大雄宝殿时正好阳光洒在佛像金身上,视觉效果特别震撼。

着装方面倒不用太拘谨。夏天看见有年轻人穿着短裤来,义工会在殿门口递上布围裙,这个细节处理得很妥当。倒是拍照要注意,佛像最好不要直接拍,但建筑细节和园林景观很出片。上次看见个摄影师在拍屋檐下的铜铃,等风来的样子特别虔诚。

寺里提供免费香烛,不用特意在外头买。每个香炉旁都有义工引导上香姿势,有位阿姨教香客时说:“三支香代表戒定慧,举到眉心就好,不用太高。”这种温言提醒比生硬的规定更让人接受。

最想提醒的是保持安静。不是强制的那种安静,而是自然放轻脚步和声音。有次看见个小姑娘跑跳时被妈妈拉住,妈妈蹲下来指着殿内跪拜的人轻声解释,那个画面至今记得。毕竟这里不只是景点,更是很多人寄托信仰的地方。

建议留足两小时慢慢走。累了可以在放生池边的石凳坐坐,看锦鲤游动的样子很解压。要是遇到下雨也别急着走,雨打芭蕉的声音在回廊里听着特别清透,这种体验晴天反而遇不到。