站在西安古城墙上眺望远方,那些被称作"关中八景"的山水画卷仿佛在眼前徐徐展开。这些景观不只是地图上的坐标,更像是这片土地的记忆载体。关中平原作为中华文明的重要发源地,八景就像八颗明珠散落在历史长河中。

历史背景与形成原因

关中八景的雏形最早可追溯到唐代。那时候文人墨客喜欢结伴游历,把沿途最美的风景记录下来。我记得在陕西历史博物馆看到过一幅古画,描绘的正是唐代士人在曲江畔吟诗作画的场景。这些景观之所以能成为"八景",很大程度上得益于古代文人的推崇与传播。

地理环境为八景的形成提供了天然条件。关中平原四面环山,渭河穿流而过,独特的地形造就了各具特色的自然景观。比如华山的险峻、骊山的秀美,都是大自然鬼斧神工的杰作。而像雁塔晨钟、咸阳古渡这样的人文景观,则见证了长安城作为十三朝古都的辉煌。

气候因素也在其中扮演重要角色。关中地区四季分明,同一处景观在不同季节会呈现完全不同的风貌。太白山的积雪要到初夏才完全融化,灞河岸的柳絮在春天漫天飞舞,这些季节性的景致让八景更加丰富多彩。

文化意义与影响

八景文化早已融入关中的血脉。去年春天我去灞桥,看到当地老人依然保持着折柳赠别的习俗。这个传统可以追溯到唐代,那时送别友人至灞桥,折柳相赠成为固定仪式。这种文化记忆能延续千年,确实令人感慨。

在艺术创作领域,八景成为取之不尽的灵感源泉。从古至今,无数诗人、画家以八景为题创作。王维的诗句,范宽的画作,都曾描绘过这些景观。现代摄影师也常常聚焦八景,用镜头记录这些景致在不同光线下的美。

八景还塑造了关中的文化认同。当地人谈起这些景观时,语气中总带着自豪。这些景致不仅是旅游名片,更成为连接古今的精神纽带。每当雁塔的钟声响起,总会让人想起这座古都的千年沧桑。

这些景观之所以能穿越时空依然鲜活,或许正是因为它们承载着这片土地最深层的情感记忆。站在咸阳古渡遗址,看着渭河水静静流淌,你会真切感受到历史与现实的奇妙交融。

漫步在关中平原,你会发现这八处景致就像八首风格各异的诗篇。每处景观都有其独特的韵味,值得细细品味。

华岳仙掌

华山北峰东侧的石壁上,一道天然形成的石痕酷似手掌。这个奇特的自然景观被古人想象成巨灵神开山导河时留下的掌印。去年秋天我登华山时,特意在清晨时分前往观赏。朝阳斜照在石壁上,那个巨大的"掌印"显得格外清晰。

民间传说为这道石痕赋予了神秘色彩。相传远古时期黄河被华山阻挡,巨灵神左手托起华山,右脚蹬开中条山,给黄河开辟通道。他留在石壁上的掌印就成了"华岳仙掌"。这个传说在关中地区流传很广,几乎每个当地人都能讲出不同版本的故事。

从地质学角度看,这道石痕其实是花岗岩体在风化过程中形成的特殊纹理。但古人富有诗意的想象,让普通的自然现象变成了充满文化寓意的景观。站在观景台上看那道掌印,确实能感受到大自然的神奇造化。

骊山晚照

骊山的晚霞特别迷人,尤其在夏秋之交的晴朗傍晚。太阳西沉时,余晖将整座山染成金黄色,山上的亭台楼阁在光影中若隐若现。这种美景需要天时地利的配合,不是每次都能遇到。

我记得有次傍晚在华清池附近等人,正好赶上骊山晚照的最佳时刻。夕阳的余晖洒满山坡,连空气都仿佛镀了一层金粉。当地朋友说,这种景象在古代更受推崇,因为那时没有光污染,晚霞显得更加纯粹。

骊山本身就有深厚的历史底蕴。周幽王烽火戏诸侯的故事发生在这里,唐明皇与杨贵妃的爱情也在这里上演。晚霞映照下的骊山,总让人想起那些逝去的繁华岁月。

灞柳风雪

春天漫步在灞河两岸,你会看到柳絮如雪花般漫天飞舞。这个景致最美是在清明前后,新绿的柳枝配上飞舞的柳絮,构成一幅动态的春日画卷。

古时灞桥是长安东行的必经之路,人们在此折柳送别。柳絮纷飞的景象更增添了离别的伤感。这种文化记忆至今仍在延续。今年春天我去灞桥遗址公园,看到不少游客模仿古人折柳相赠,虽然现在的柳树都是后来补种的。

柳絮飞舞的景致其实很短暂,大概就十来天时间。想要欣赏"灞柳风雪"需要把握好时机。太早柳絮还没飞,太晚柳絮就落尽了。这种转瞬即逝的美,或许正是它打动人的地方。

曲江流饮

曲江池在唐代是著名的游览胜地,文人雅士常在此泛舟饮酒。他们把酒杯放在托盘上,让托盘顺水漂流,停在谁面前谁就要作诗饮酒。这种风雅的娱乐方式被称为"曲江流饮"。

现在的曲江池遗址公园恢复了部分水域,但当年的盛景已难再现。我在公园里看到一些雕塑,再现了古人曲水流觞的场景。虽然环境变了,但站在水边依然能想象出当年的文人雅集。

这种文人活动体现了唐代开放包容的文化氛围。士大夫们不仅追求功名,也注重生活情趣。曲江流饮将诗歌、酒宴与自然景观完美结合,成为唐代文化的一个缩影。

雁塔晨钟

大雁塔的钟声曾经是长安城的报时信号。每天清晨,钟声响起,唤醒整座城市。现在的大雁塔依然保留着撞钟的传统,只是钟声更多是作为旅游体验项目。

我曾在一个冬天的清晨特地前往大雁塔听钟。那时游客还没来,钟声在寒冷的空气中显得格外清越。听着钟声,看着晨光中的古塔,确实能感受到时光的流转。

雁塔晨钟不仅是听觉体验,更是一种文化记忆。这钟声连接着古今,让人想起长安城作为国际大都市的辉煌过往。每次钟声响起,都像是在诉说这座城市的故事。

咸阳古渡

咸阳古渡是古代丝绸之路的重要渡口。渭河在这里比较平缓,形成天然渡口。南来北往的商旅都要在此等待渡船,使得这里成为重要的交通枢纽。

现在的咸阳古渡遗址建起了博物馆,展示着古渡的历史。站在遗址上眺望渭河,河水依然东流,只是当年的繁忙景象已不复存在。河岸上还能看到系船石桩的遗迹,默默诉说着往昔。

这个渡口见证了太多历史时刻。张骞出使西域从这里出发,玄奘取经归来也经过这里。每个石桩、每块石板都承载着岁月的痕迹。

草堂烟雾

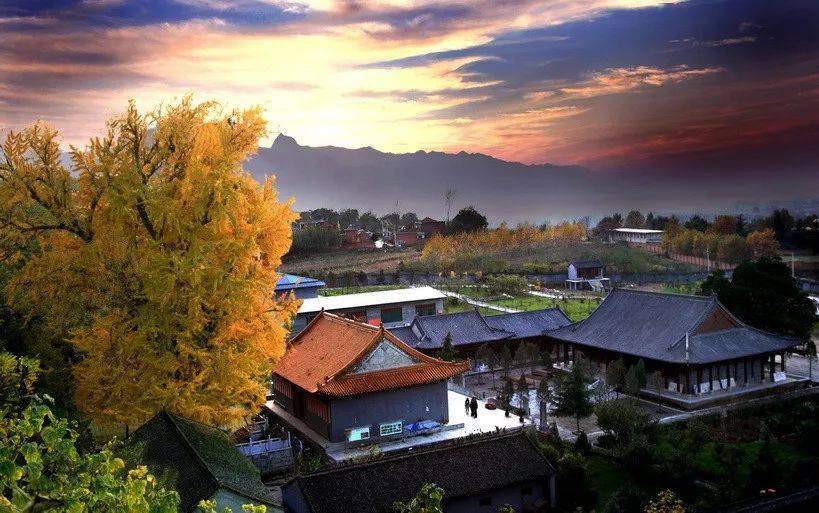

位于户县草堂寺的"草堂烟雾"是个很有意思的景观。寺内有一口古井,每到秋冬的早晨,井中会升起白色雾气,在竹林间缭绕不散,形成如梦似幻的景象。

这个现象其实有科学解释:井水温度较高,遇到冷空气就形成雾气。但古人更愿意相信这是佛寺的灵气所致。我去参观时正好是个秋晨,确实看到了淡淡的雾气在竹林间飘荡,配上寺院的钟声,氛围相当独特。

草堂寺本身是佛教三论宗的祖庭,有着深厚的文化底蕴。"草堂烟雾"为这座古寺增添了几分神秘色彩,也成为了关中地区最具禅意的景观之一。

太白积雪

太白山是秦岭主峰,山顶常年积雪,即使在炎炎夏日,远眺山巅依然能看到皑皑白雪。这种"太白积雪六月天"的奇观,成为关中平原上一道独特的风景线。

最佳观赏地点其实不在山上,而是在关中平原上远眺。特别是雨过天晴后,空气清澈,远处的太白雪山清晰可见。我在西安生活的那几年,每到夏天就会特意寻找能看到太白积雪的角度。

这座雪山在古人心中有着特殊地位。李白、杜甫等诗人都曾写诗赞美太白积雪。现在虽然全球变暖让积雪期缩短,但在合适的时机,依然能看到这座"关中第一峰"的雪顶。

这八处景致各具特色,有的壮观,有的秀美,有的需要特定时节才能欣赏到。它们共同构成了关中地区最动人的风景画卷。

站在西安古城墙上远眺,你会发现那些在诗词歌赋中流传千年的景致,其实就散落在现代城市的各个角落。关中八景不再是遥不可及的传说,而是可以亲身体验的旅游目的地。

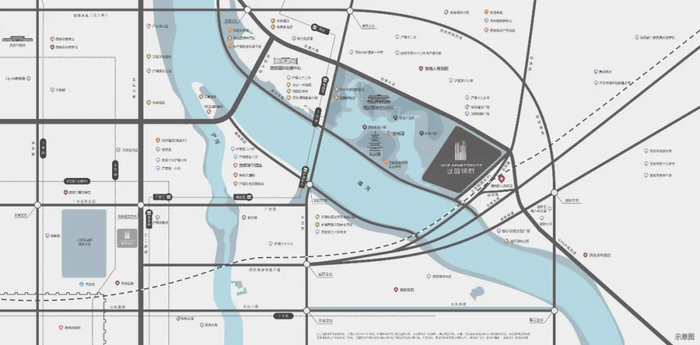

各景点的现代位置与交通指南

华岳仙掌依然在华山北峰,从西安乘坐高铁到华山北站只需30分钟。出站后换乘景区接驳车就能直达登山口。我建议选择缆车上山,保留体力专门去看那道神奇的石掌印。

骊山晚照的最佳观赏点在华清宫景区内。从西安市区乘坐游5路公交车就能直达。记得选择傍晚时分入园,既能欣赏晚霞,还能观看《长恨歌》实景演出。上次我去的时候,正好赶上演出前的黄金时刻,夕阳下的骊山美得让人忘记拍照。

灞柳风雪现在集中在灞桥生态湿地公园。地铁1号线到半坡站,再转乘公交车就能到达。公园免费开放,每年四月的柳絮季都会举办相关文化活动。

曲江流饮的遗址在曲江池遗址公园,地铁4号线直达。公园完全免费,复原了部分唐代水系。你可以沿着曲江池漫步,想象当年文人雅士曲水流觞的盛况。

雁塔晨钟在大雁塔景区,地铁3号线和4号线都能到达。现在每天固定时间会有撞钟表演,想要体验清晨的钟声最好提前查好时间表。

咸阳古渡遗址在咸阳市区,从西安乘坐地铁1号线到终点站,再转乘公交车即可。这里建成了古渡遗址博物馆,用现代科技重现了当年渡口的繁忙景象。

草堂烟雾位于户县草堂寺,从西安市汽车站乘坐前往户县的大巴最为方便。寺庙至今仍有僧人居住,参观时请保持安静。

太白积雪的最佳远眺点其实在西安市区。天气晴朗时,从南二环的高层建筑就能望见。想要近距离观赏,可以乘坐前往太白山的旅游专线车。

最佳游览时间与季节推荐

春天无疑是游览关中八景的最佳季节。三四月的灞柳风雪,五月的骊山晚照,这个时节的气候也最舒适。我记得去年四月同时看到了灞柳飞絮和远山的残雪,那种冬春交替的景象特别震撼。

夏季要避开正午时分。看华岳仙掌最好选择清晨,这时候光线柔和,游客也少。观赏太白积雪反而要选在夏季的雨后,空气通透度最高。

秋天的关中平原天高云淡,是欣赏雁塔晨钟和草堂烟雾的好时节。晨雾中的钟声特别有韵味,草堂寺的烟雾景观也在这个季节最为明显。

冬季游客较少,可以静心感受咸阳古渡的历史厚重感。雪后的曲江池别有一番风味,虽然看不到曲水流饮,但雪景与唐代建筑相映成趣。

游览路线规划与行程建议

如果你时间有限,我推荐这样安排:第一天上午去华山看华岳仙掌,下午返回西安,傍晚到骊山欣赏晚照。第二天上午参观大雁塔和曲江池,下午前往咸阳古渡。这样的行程能在最短时间内体验到最多的景致。

有个朋友曾经用三天时间深度游览了全部八景。第一天专门去华山和骊山,第二天在西安市内游览大雁塔、曲江池和灞桥,第三天前往户县草堂寺和远观太白山。这种安排不会太赶,每个景点都能细细品味。

想要更轻松的行程,可以考虑把八景分成几次游览。关中地区交通便利,每个周末选择一两个景点慢慢逛反而更有意思。我就经常在某个下午独自去曲江池散步,每次都能发现新的美感。

建议购买陕西旅游年票,很多景点都能优惠入园。西安的公共交通很发达,使用手机导航应用能轻松找到各个景点。有些地方比如灞桥生态湿地公园,特别适合骑行游览,可以租辆共享单车慢慢逛。

记得带上防晒用品和舒适的鞋子。关中地区的日照很强,很多景点需要步行参观。每个景点附近都有地道的陕西小吃,游览间隙不妨尝尝当地的特色美食。

走在西安的街头,你会注意到一个有趣的现象——那些存在于诗词中的古老景致,正以各种形式融入现代生活。从地铁站的壁画到文创店的书签,关中八景不再是尘封的历史,而是活着的文化记忆。

文化遗产保护现状与挑战

大多数关中八景遗址都已被列为不同级别的文物保护单位。华岳仙掌所在的华山是国家级风景名胜区,雁塔晨钟所在的大雁塔更是世界文化遗产。这些身份为保护工作提供了法律保障。

但保护工作远非一帆风顺。城市扩张带来的压力不容忽视。记得有次去探访灞柳风雪的原址,发现部分古河道已被现代建筑包围。虽然建立了生态湿地公园,但那种“灞柳依依”的原始意境确实打了折扣。

另一个挑战是自然风化。华岳仙掌的岩石表面正在缓慢剥落,太白积雪的雪线也在逐年上升。这些变化细微到难以察觉,但累积起来就会改变景观的原始面貌。

资金和专业人才的短缺同样困扰着保护工作。除了几个知名景点,像咸阳古渡这样的遗址往往缺乏足够的维护经费。有次在古渡博物馆和工作人员聊天,他们提到最大的愿望就是能引进更先进的保护技术。

现代旅游开发对八景的影响

旅游开发像一把双刃剑。一方面,游客的到来为文物保护提供了资金支持。大雁塔的门票收入很大一部分用于古塔的维护,这是良性循环的好例子。

另一方面,过度商业化确实存在。骊山晚照的观赏区周围布满了商业摊位,有时会干扰游客观赏的体验。我见过有游客抱怨,想拍张完整的晚霞照片,却总是避不开那些霓虹灯招牌。

旅游旺季的人流压力也不容小觑。去年五一期间,华山不得不采取限流措施。虽然保障了安全,但也让很多远道而来的游客失望而归。如何在保护和开放之间找到平衡,这是个需要持续探索的课题。

值得欣慰的是,越来越多的景区开始意识到这些问题。曲江池遗址公园就做得很好,他们严格控制商业设施的规模和风格,确保与唐代风貌协调统一。

文化传承与推广措施

数字化保护成为新的趋势。通过三维扫描技术,华岳仙掌的精确数据被永久保存。即使原始景观发生变化,后人依然能在虚拟空间中感受其原貌。

教育推广方面,很多景区与学校合作开展研学活动。我曾见过一群小学生在草堂寺学习拓印技术,他们专注的神情让人感动。这种亲身体验比任何教科书都更能传承文化记忆。

文创产品的开发让传统文化走进日常生活。现在你可以在很多商店买到以八景为主题的文具、茶具。我收藏了一套八景书签,每次使用都会想起对应的景致和背后的故事。

新媒体平台的运用也很成功。抖音上有个“寻访关中八景”的话题,吸引了许多年轻人参与。他们用现代视角重新诠释古老景致,这种自发的内容创作比官方宣传更有生命力。

社区参与的重要性日益凸显。在灞桥地区,当地居民自发组成护柳志愿队,定期清理河道、补种柳树。这种源自民间的保护力量,往往比行政手段更持久有效。

文化传承需要创新表达。去年在曲江池看到的水幕电影,用现代科技演绎唐代诗词,既保留了文化内核,又符合当代审美。这种尝试值得鼓励。

保护关中八景不仅是保护八个景点,更是保护一种文化基因。每次看到年轻人穿着汉服在雁塔下拍照,或者听到游客吟诵与八景相关的诗句,你就会明白,这些古老的景致依然在影响着今天的人们。

站在大雁塔顶层眺望西安城,古老城墙与现代高楼在暮色中交织。这座承载着十三朝古都记忆的城市,正在寻找一种平衡——让关中八景这样的文化瑰宝,既不被时代遗忘,也不被过度消费。

旅游产业发展潜力分析

关中八景的旅游价值远未完全释放。去年在华山遇到一位来自广东的游客,他说专程来看“华岳仙掌”,却发现观景指引不够清晰。这个细节反映出问题:我们有顶级资源,但体验设计还有提升空间。

深度文化游可能是突破口。传统的“打卡式”游览已经不能满足现代游客需求。记得有次带朋友体验“曲江流饮”主题茶会,将唐代酒令游戏与现代茶道结合,参与者反响特别好。这种沉浸式体验让古老文化真正“活”了起来。

全域旅游理念或许能打开新局面。把分散的八个景点串联成文化走廊,设计主题旅游线路。比如“唐诗之路”,从雁塔晨钟开始,途经曲江流饮,最后在灞柳风雪处结束,让游客在行走中感受盛唐气象。

智慧旅游建设势在必行。通过AR技术重现“骊山晚照”的壮美,游客用手机扫描实景就能看到动态的晚霞变化。这种科技赋能既保护了原始景观,又丰富了观赏体验。

文化与生态可持续发展策略

生态保护必须放在首位。太白积雪的雪线逐年上升是个警示,气候变化正在改变这些千年景观。去年参与了一个环保项目,在太白山植树固土,虽然成效缓慢,但这是必须要做的努力。

文化生态同样需要呵护。过度商业开发会稀释文化浓度。咸阳古渡附近新开的仿古商业街就值得商榷——整齐划一的店铺虽然美观,却少了古渡口应有的烟火气。有时候,适度的“不完美”反而更真实。

社区参与式保护或许是个方向。草堂寺附近的村民自发组织起来,轮流担任文化讲解员。他们讲述的不仅是景点历史,还有祖辈传下来的生活记忆。这种“活态传承”比任何宣传册都动人。

可持续旅游需要利益共享机制。如果当地居民能从文化遗产保护中获益,他们就会成为最坚定的守护者。灞桥地区的柳树养护现在由社区居民承包,既增加了收入,又保障了景观维护。

关中八景在新时代的价值重塑

这些古老景致需要找到与现代生活的连接点。看到年轻人穿着汉服在雁塔下拍照,起初觉得只是时尚潮流,后来意识到这是文化认同的新表达。八景不应该只是教科书里的名词,而应该成为可感知的生活方式。

教育功能可以进一步拓展。去年协助某小学开发“八景研学课程”,孩子们通过测量古树年轮了解气候变化,通过拓印碑文学习书法历史。这种跨学科的学习方式,让文化遗产成为生动的教材。

国际传播需要新思路。一位外国朋友说,他理解不了“草堂烟雾”的意境,直到我带他体验了中国茶道——水汽氤氲中,他忽然明白了那种朦胧之美。文化输出不能简单翻译,而要创造共情体验。

数字永生可能是最终归宿。通过高精度扫描和建模,即使某天原始景观消失,我们依然能在虚拟空间还原每个细节。这听起来有些伤感,但确实是应对不可逆变化的务实之策。

价值重塑的核心是找到古今对话的接口。太白积雪不仅是自然奇观,也是气候变化的晴雨表;咸阳古渡不仅是历史遗址,也是古代交通智慧的见证。当我们用当代视角重新解读,这些古老景致就会焕发新的生命力。

未来某天,或许我们的子孙会站在某个重新绿树成荫的河岸,指着柳树说:这就是当年的“灞柳风雪”。那时,这些景致承载的就不只是历史记忆,还有我们这代人的守护与传承。