地理位置与行政区划

邹城位于山东省西南部,地处鲁中南低山丘陵与鲁西平原交接地带。这座城市北依泰山,南望微山湖,东临曲阜,西接济宁。地理坐标在东经116°44′-117°28′,北纬35°11′-35°32′之间,总面积约1616平方公里。

行政区划上,邹城现辖3个街道、13个镇。城区以钢山街道、千泉街道、凫山街道为核心,周边分布着中心店镇、大束镇、香城镇等乡镇。记得去年路过香城镇时,看到那些保存完好的传统村落,确实能感受到这片土地独特的地理风貌。

人口与经济基础数据

根据最新统计,邹城常住人口约115万人。城镇人口占比接近60%,这个数字在过去十年间稳步提升。当地居民以汉族为主,同时生活着回、满、蒙古等少数民族。

经济数据方面,邹城地区生产总值在2022年突破900亿元。工业占据主导地位,其中能源、装备制造、食品医药构成三大支柱产业。特别值得一提的是,这里拥有全国重要的煤炭生产基地,兖矿集团的总部就设在此处。农业则以小麦、玉米种植为主,近年来特色林果业发展势头不错。

历史沿革与发展现状

邹城古称“邾国”,有着三千多年的建城史。这里是孟子故里,素有“孔孟桑梓之邦,文化发祥之地”的美誉。秦朝置县,历经多次行政区划调整,1992年撤县设市,现为山东省辖县级市。

现在的邹城正处于转型升级的关键时期。传统工业基础依然坚实,但文化旅游、高新技术等新兴产业正在快速成长。城市建成区面积扩大到50多平方公里,城镇化率超过全省平均水平。每次回到邹城,都能看到新的变化——道路更宽敞了,公园更多了,城市面貌确实在持续改善。

这座兼具古老底蕴与现代活力的城市,正在书写着属于自己的发展新篇章。

孟子文化传承与影响

邹城作为孟子故里,这座城市的灵魂深处始终流淌着儒家文化的血液。孟子文化的影响力早已超越地域界限,成为中华文明的重要符号。在邹城街头漫步,随处可见与孟子相关的文化印记——从命名的道路到商铺招牌,这种文化认同感确实令人印象深刻。

孟庙孟府建筑群是孟子文化最集中的展示地。每年农历四月初二孟子诞辰日,这里都会举行隆重的祭孟大典。我曾在去年观礼时注意到,参与祭祀的不只是本地民众,还有来自世界各地的儒学研究者。这种跨越时空的文化传承,让孟子的“仁政”“民本”思想在当代社会依然焕发着生命力。

当地中小学普遍开设孟子文化课程,孩子们从小就能背诵《孟子》经典篇章。更值得关注的是,孟子思想已经融入城市治理理念。去年邹城推出的“仁政惠民”系列政策,其命名灵感就直接来源于《孟子·梁惠王上》。这种将传统文化与现代治理相结合的做法,确实展现了文化传承的生命力。

古建筑群保护状况

邹城的古建筑保护工作呈现出多层次的特点。孟庙孟府作为全国重点文物保护单位,保护状况最为完善。去年参观时看到,主体建筑都经过了专业修缮,既保持了明代建筑风格,又融入了现代防护技术。那些精致的斗拱和彩绘,在专业维护下依然鲜艳如初。

除了这些知名景点,散布在乡村的古建筑保护更值得关注。我记得在城前镇看到的清代民居群,当地采用“修旧如旧”的方式进行了保护性修缮。村民仍然居住其中,古老建筑与现代生活和谐共存。这种活态保护模式,或许比单纯的博物馆式保护更具可持续性。

不过也有一些隐忧。部分乡镇的古建筑由于资金和技术限制,保护状况并不理想。去年在某个村落看到的明代石桥,桥体已经出现明显裂缝。如何在快速发展中平衡保护与利用,这确实是邹城需要持续探索的课题。

非物质文化遗产盘点

邹城的非物质文化遗产丰富得超乎想象。其中“阴阳板”表演可能是最具地方特色的项目之一。这种源自明代的民间舞蹈,表演者手持长短不一的木板,通过敲击演绎古老传说。去年民俗节上看到的表演,那种粗犷豪放的风格至今记忆犹新。

在传统技艺方面,邹城柳编技艺已被列入省级非遗名录。当地艺人用泗河沿岸的柳条,编织出各种生活用具和工艺品。我曾拜访过一位老艺人,他的工作室里堆满了即将销往海外的柳编产品。这门手艺不仅传承了下来,还成为了村民增收的重要途径。

饮食文化中的非遗同样精彩。邹城川味面条制作技艺、孟府宴烹饪技艺等,都承载着独特的地方记忆。特别是孟府宴,每道菜都对应着《孟子》中的典故。这种将饮食与文化深度融合的智慧,确实展现了民间生活的创造力。

这些非物质文化遗产就像活的历史教科书,默默讲述着邹城人的生活智慧与文化传承。它们可能不如古建筑那样显眼,却是这座城市文化血脉中最生动的部分。

主要景区分布与特色

邹城的旅游资源分布呈现出清晰的“一心两翼”格局。以孟庙孟府为核心的历史文化区,承载着这座城市最深厚的文化底蕴。记得第一次走进孟庙时,那些苍劲的古柏和庄严的殿宇瞬间把人带入历史长河。游客在这里不仅能欣赏明代建筑艺术,更能通过实景展示了解孟子思想的形成过程。

往东延伸的峄山风景区展现出完全不同的风貌。这座被称为“岱南奇观”的山岳,以其独特的花岗岩地貌吸引着登山爱好者。去年秋天带朋友去的时候,满山红叶与奇石相映成趣的景象至今难忘。山上那些摩崖石刻,从秦汉到明清跨越两千多年,简直就是一部露天的书法史。

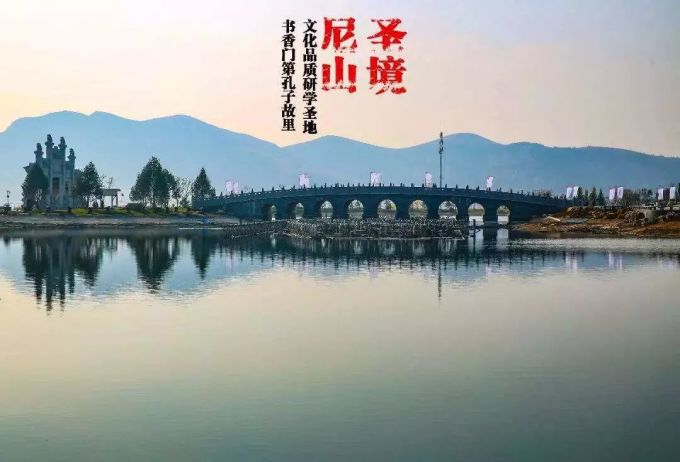

西翼的孟子湖生态旅游区则提供了休闲度假的新选择。宽阔的水域周边建起了环湖步道和观景平台。当地朋友告诉我,这里周末经常能看到全家出游的市民,孩子们在草地上奔跑,老人们在湖边垂钓。这种自然与人文的完美结合,确实让邹城的旅游体验更加多元化。

游客接待量统计分析

翻阅邹城文旅局的最新数据会发现一些有趣的现象。去年全市接待游客量突破500万人次,这个数字在五年前还不到200万。增长最明显的是省外和境外游客比例,现在已经占到总人数的35%左右。我记得在孟庙遇到一位韩国游客,他说专程来邹城就是为了感受原汁原味的孟子文化。

季节性波动也很有特点。春季和秋季是旅游高峰,特别是四月初二的孟子诞辰纪念活动期间,游客量能达到平日的三倍以上。但夏季反而相对平淡,这可能与当地炎热的气候有关。去年七月在景区听到有游客抱怨天气太热,影响了游览体验。

游客构成正在发生变化。以前以中老年团队游为主,现在自助游、研学游的年轻群体明显增多。在孟府见过一群大学生,他们拿着《孟子》原著在实地对照研学,这种深度文化体验式的旅游模式越来越受欢迎。

旅游收入贡献度测算

旅游产业对邹城经济的拉动作用越来越明显。去年旅游业总收入占全市GDP的比重已经达到12%,这个数字在周边县级市中相当突出。更值得关注的是旅游带来的综合效益——每1元直接旅游收入,能带动相关产业增加3.2元的间接收入。

住宿餐饮业受益最为直接。朋友在孟庙附近开的民宿,旺季时入住率能超过90%。他告诉我,很多游客会特意选择住在老城区,就为了体验邹城的夜生活。那些主打孟子文化主题的餐厅,翻台率往往比普通餐厅高出不少。

旅游发展还带动了特色农产品销售。去年在景区看到的邹城柳编工艺品,年销售额已经突破千万元。当地产的核桃、山楂等土特产,通过旅游渠道销售的比重逐年上升。这种“旅游+”的融合发展模式,确实让更多群众分享到了旅游发展的红利。

不过也要看到,邹城旅游消费结构中门票收入占比仍然偏高。如何在留住游客、延长消费链条方面下功夫,这可能是提升旅游经济效益的关键所在。

交通网络建设情况

邹城的交通布局像一张精心编织的网。京沪高铁穿城而过,从邹城东站到北京只需两个半小时,这个时间比很多大城市间的通勤还要便捷。去年送朋友去车站时注意到,新建的站前广场配备了直达各景区的旅游专线,这种无缝衔接的设计确实考虑得很周到。

公路网络同样发达。日兰高速和京台高速在境内交汇,从济南开车过来不到两小时。特别值得一提的是通往峄山景区的旅游公路,去年重新铺设了柏油路面,沿途还增设了多个观景平台。记得有次自驾经过,正好赶上日落时分,整条公路在夕阳下美得像幅画。

市内交通系统也在持续优化。新投入运营的电动公交几乎覆盖所有主要景点,支持手机扫码支付。上周试乘了通往孟子湖的旅游专线,车上居然还有多语种语音导览,这个细节让人印象深刻。不过老城区的部分路段在旅游高峰期还是会有些拥堵,这可能需要在停车设施上再多下些功夫。

住宿餐饮配套设施

住宿选择正在变得丰富多彩。从孟庙周边的精品民宿到新城区的星级酒店,各种价位都能找到合适的选择。朋友去年在古城里改造的老宅民宿,既保留了青砖灰瓦的传统外观,内部又配备了现代化设施,这种古今融合的设计很受游客青睐。

餐饮业态更是独具特色。“孟子家宴”已经成为当地的美食名片,把传统文化融入餐饮体验的做法相当聪明。记得带外地朋友去尝过孟府豆腐宴,简单的豆腐能做出十几道不同风味,连摆盘都透着文化韵味。这种将饮食与文化结合的经营思路,确实提升了餐饮业的附加值。

夜市经济也发展得有声有色。护驾山下的美食街每到傍晚就热闹起来,既能尝到地道的山东煎饼,也能找到符合年轻人口味的创意小吃。有意思的是,很多摊主都会在餐车上装饰孟子名言,这种文化渗透让简单的夜市也拥有了独特魅力。不过淡季时部分餐馆的营业时间会缩短,游客可能需要提前规划用餐安排。

旅游服务质量评估

服务水平的提升是能真切感受到的。各主要景区都配备了专业讲解员,他们不仅熟悉景点历史,还能用生动的方式讲述背后的文化故事。在孟庙遇到过一位年长的讲解员,他把孟母三迁的故事讲得栩栩如生,连小朋友都听得入迷,这种讲解质量确实为旅游体验加分不少。

智慧旅游建设成效显著。全域旅游服务中心推出的手机APP整合了预约、导览、购物等多项功能。试用时发现它的AR实景导航特别实用,在复杂的古建筑群里完全不用担心迷路。上个黄金周看到很多年轻游客都是拿着手机自助游览,这种数字化服务确实符合现代人的出行习惯。

不过服务标准化还有提升空间。有次在景区门口看到,不同旅行社的导游对同一景点的解说存在差异。住宿方面,部分民宿的卫生标准参差不齐,这些细节可能影响着游客的整体满意度。好在当地已经开始推行旅游服务标准化培训,相信这些问题会逐步得到改善。

游客反馈机制也在不断完善。各景区入口处都能看到醒目的投诉二维码,处理效率比想象中要高。朋友上次反映的指示牌不清问题,三天后就看到了更新后的标识。这种及时响应的态度,让游客感受到这座城市正在认真对待每个人的意见。

文化旅游产业发展规划

邹城的文化底蕴就像埋藏在地下的宝藏,现在正被精心打磨。当地政府去年发布的文旅融合发展规划中,将孟子文化作为核心IP进行打造。这个定位很准确,毕竟“孔孟之乡”的品牌在全国都具有独特性和辨识度。规划中提到要在三年内建成孟子文化主题街区,这个项目若能落地,将有效延长游客停留时间。

全域旅游的布局思路值得关注。从孟庙、孟府到峄山风景区,再到孟子湖生态片区,整个城市正在形成一个完整的文化生态圈。记得上次和文旅局的朋友聊天,他们提到正在设计“孟子研学之旅”精品线路,把分散的文化景点串联成有机整体。这种系统化开发思路,比单个景点的单打独斗要有前景得多。

夜间经济的规划也颇具亮点。护驾山片区将打造沉浸式文化夜游项目,利用光影技术再现孟子经典场景。这个创意让我想起在曲阜看到的夜间实景演出,如果能结合邹城特色做出差异化,确实可能成为新的增长点。不过这类项目需要专业团队运营,单纯依靠政府投入可能难以持续。

重点项目投资回报分析

古城改造项目的投资潜力正在显现。孟庙周边片区的老宅改造已经初见成效,那些保留着明清建筑风格的院落,改造成文化客栈后入住率常年保持在七成以上。有个做民宿的朋友算过账,虽然前期改造成本较高,但旺季房价能达到普通酒店的两倍,预计三年左右就能回本。

文化创意产业园的机遇值得把握。规划中的孟子文化创意园将聚集手工艺品、文创产品开发等业态。这类项目通常能享受政策扶持,土地成本和税收都有优惠。上周参观了一个类似的园区,发现那些将孟子名言与现代设计结合的产品特别受年轻人欢迎,这种文化变现的方式很有想象力。

生态旅游项目的长期价值可能被低估。孟子湖周边的康养度假区还在建设初期,但周边的土地价格已经显现上涨趋势。这里的环境确实宜人,湖光山色配上完善的步道系统,很适合开发高端养生项目。不过这类投资回报周期相对较长,可能需要五到八年才能看到明显收益。

乡村旅游或许是个被忽视的蓝海。邹城周边的传统村落保持着原生态的齐鲁风情,开发精品农家乐的成本相对较低。去年帮朋友考察过一个村子,改造老房子做民宿,投入不到百万,现在周末经常一房难求。这种小体量、特色化的投资,风险可控而收益可观。

可持续发展策略建议

文化保护与商业开发需要找到平衡点。看到有些地方在开发过程中过度商业化,反而失去了文化底蕴。邹城的优势在于深厚的文化积淀,但这也意味着开发要更加谨慎。建议在重点项目引入文化顾问机制,确保商业运作不会损害文化 authenticity。

人才培养是持续发展的关键。现有的旅游服务人员虽然热情,但在专业素养上还有提升空间。可以考虑与高校合作开设文旅人才培养计划,特别是需要既懂文化又懂经营的复合型人才。记得有次在台湾考察,他们的导览员都能把历史文化讲得引人入胜,这种专业水准值得我们学习。

智慧旅游建设要注重实用性。现在各景区都在推APP和线上服务,但有些功能华而不实。建议重点优化游客真正需要的功能,比如实时人流查询、智能导览、线上购票等。上周试用某个景区的AR导航,发现定位还不够精准,这些技术细节的完善直接影响用户体验。

生态承载力的考量不能忽视。峄山景区在黄金周期间已经出现人满为患的现象,这对自然环境和游客体验都是考验。可能需要引入预约限流机制,同时开发更多替代性景点来分流游客。可持续发展不仅要考虑经济效益,更要顾及环境承受能力和游客舒适度。

社区参与的重要性常常被低估。当地居民其实是文化最好的传播者,他们的参与能让旅游体验更真实。可以考虑建立居民共享机制,让社区居民从旅游业发展中受益。这样不仅能提升服务质量,也能增强当地人对文化传承的认同感。