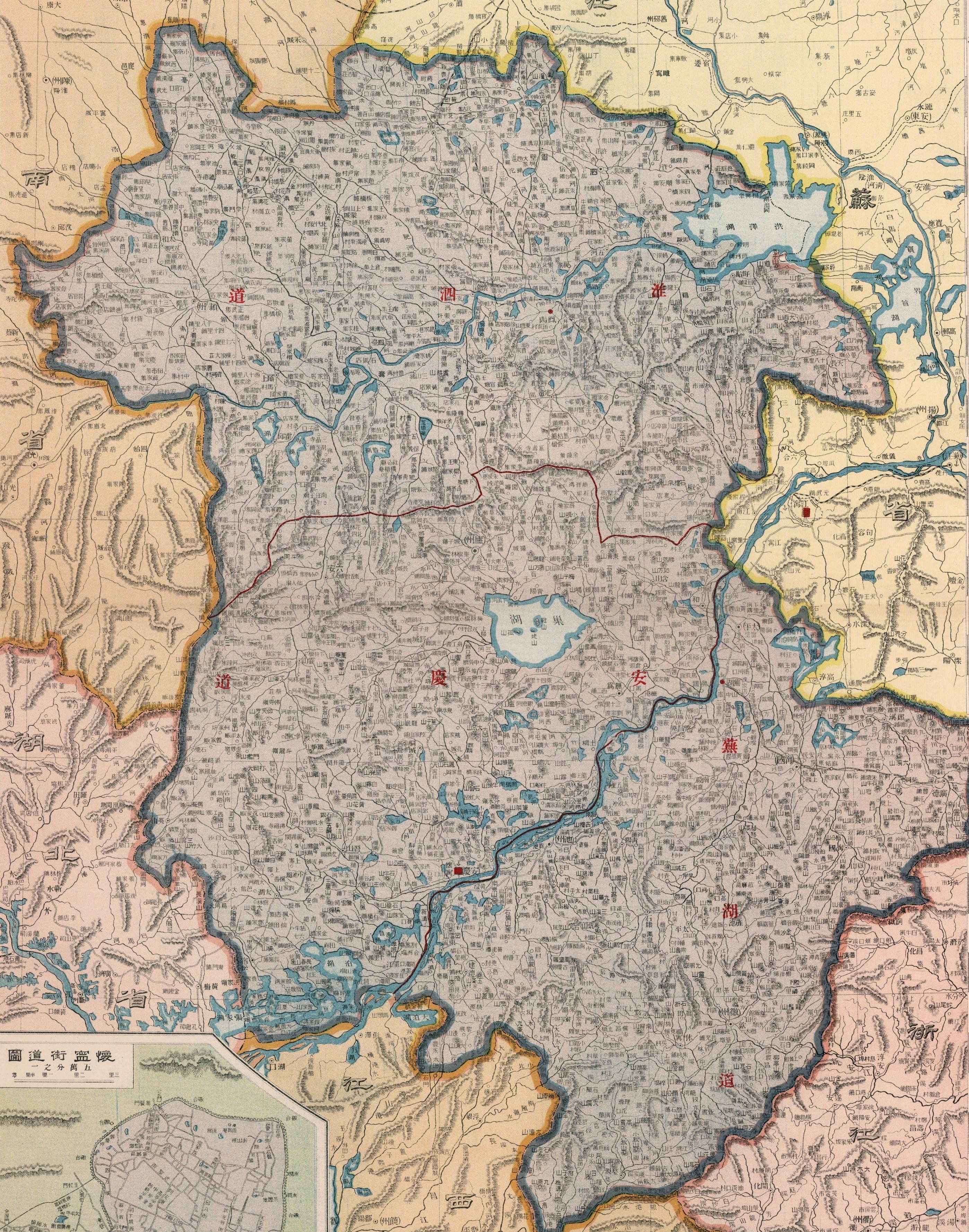

摊开一张蚌埠地图,最先映入眼帘的是这座城市独特的地理印记。淮河像一条淡蓝色的丝带自西向东蜿蜒穿过城区,将这片土地自然地划分为南北两岸。这种被河流贯穿的城市格局在中国并不少见,但蚌埠的特别之处在于它恰好处在南北地理分界线上。

我记得第一次看到蚌埠地图时的惊讶——这座城市的轮廓比想象中要复杂得多。北部是相对平坦的淮北平原,南部则开始出现丘陵地貌的雏形。这种过渡性地形让蚌埠同时拥有平原的开阔与丘陵的起伏,造就了独特的城市肌理。

地理区位特征

从更大的区域视角看,蚌埠位于安徽省北部,地处华北平原南缘。它东接滁州,南连淮南,西邻亳州,北与宿州接壤。这种位置让它成为连接皖北与皖中的重要节点。

京沪铁路与淮南铁路在这里交汇,形成了经典的“十字型”交通骨架。地图上密集的铁路线诉说着这座城市与交通的深厚渊源。淮河作为重要的水路通道,进一步强化了蚌埠的枢纽地位。这种水陆交汇的特征,让蚌埠在历史上就是物资集散与人员往来的要冲。

行政区划演变

翻阅不同年代的蚌埠地图,能清晰地看到城市版图如何一步步扩展。从最初的小渔村到后来的交通枢纽,再到如今辖4区3县的现代化城市,行政边界经历了多次调整。

龙子湖区、蚌山区、禹会区、淮上区这四个市辖区的划分,反映了城市发展的不同阶段与功能定位。怀远、五河、固镇三个县则构成了蚌埠的腹地。每次区划调整都不是简单的线条变动,背后是人口流动、产业布局与城市发展战略的深思熟虑。

我手头有张1990年代的蚌埠地图,与现在的版本对比,城市建成区面积扩大了两倍有余。这种扩张速度让人不禁感叹城市化的巨大力量。

现代地图编制技术

如今我们看到的蚌埠地图,早已不是传统意义上的纸质图纸。卫星遥感、航空摄影、地面测绘等多种技术手段的融合,让地图的精度与更新频率达到了前所未有的水平。

地理信息系统(GIS)的普及彻底改变了地图的制作与使用方式。现在只需在手机上调出电子地图,就能实时查看蚌埠的交通状况、寻找最近的公共服务设施,甚至模拟不同路线的时间成本。这种便利在二十年前还难以想象。

无人机航测技术的成熟让地图更新周期大大缩短。去年我去蚌埠出差时注意到,一些新开通的道路在电子地图上几乎做到了同步更新。这种及时性对城市规划与日常出行都带来了实实在在的便利。

地图不再只是指引方向的工具,更成为了解城市发展脉络的窗口。透过这张不断更新的蚌埠地图,我们能看到的不仅是地理坐标,还有一个城市成长的轨迹与未来的可能性。

打开手机上的蚌埠电子地图,那些闪烁的图标与交错的线条不再是冰冷的符号,而是城市跳动的脉搏。记得去年带家人去蚌埠旅游,七岁的侄女盯着导航界面突然说:“这座城市好像一个会呼吸的巨人。”孩子的直觉往往最敏锐——现代地图确实让静态的地理空间活了起来。

城市规划与建设管理

规划部门的工作室里,巨幅电子屏上实时更新的蚌埠地图正在讲述城市生长的故事。不同色块标注着商业区、住宅区与工业用地,像一幅精心调色的水彩画。龙子湖西岸那片渐变的蓝色区域,记录着去年刚完成的湿地修复工程。

我认识一位在城市规划院工作的朋友,他每天都要与这些地图打交道。“以前在图纸上修改方案就像在石刻版上作画,现在直接在地理信息系统里调整参数,能立即看到容积率变化对周边街区的影响。”他边说边在平板电脑上演示,手指轻划就调出了经开区过去五年的卫星影像对比。

这种动态监测让城市规划不再是纸上谈兵。当新建住宅区的红色图块在地图上蔓延,配套的学校、医院图标会同步出现在合理位置。去年淮上区新建小学的选址,就是通过分析人口热力图与现有教育设施覆盖范围后确定的。

旅游导航与景点分布

游客手机里的蚌埠地图则是另一番景象。张公山公园的图标旁飘着游客实时评价的弹幕,龙子湖风景区周围环绕着推荐游览路线。那些标注着“蚌埠特色美食”的橙色标记,往往比官方推荐的景点更受欢迎。

有个有趣的发现:在旅游类电子地图上,蚌埠博物馆与篾匠街这两个看似不相关的场所,经常出现在同一条推荐线路上。后来才明白,这是算法根据游客实际行程总结出的经典组合——上午感受历史文化,下午体验市井生活。

导航系统不仅指引方向,更在重新定义旅游体验。去年秋天我按图索骥寻找“蚌埠最美银杏大道”,导航没有直接给出最短路径,而是设计了一条穿过老城区的小路,让我意外发现了藏在巷弄里的民国建筑。这种智能推荐让旅行充满了惊喜。

交通网络与基础设施

早晚高峰时段,蚌埠地图上的主干道会像血管般随着车流变化颜色。淮河路从绿色变为橙色的过程,精确记录着城市苏醒的节奏。这种实时路况功能已经成为市民出行的标准配置。

公共交通网络的优化更是离不开地图数据支持。去年新开通的微循环公交线路,就是基于热力图分析的成果——那些显示居民高频步行的小区与地铁站之间的空白区域,成了公交填补服务盲区的最佳位置。

市政部门的工作人员告诉我,他们现在通过地图监测系统能及时发现基础设施异常。比如某区域夜间亮度突然下降,可能意味着路灯故障;共享单车在某处的堆积速度异常,提示需要调整投放策略。地图在这里变成了城市管理的诊断工具。

站在淮河文化广场掏出手机,屏幕上重叠着现实与数字两个世界。现代蚌埠地图已经超越了传统的导航功能,成为了连接市民与城市、过去与未来的立体图谱。每一次指尖滑动,都在与这座城市的生命律动对话。