那张微微泛黄的绍兴老地图还挂在我书房墙上。几年前在古玩市场偶然发现它,水系标注与现代版本差异很大,却意外保留了鉴湖最原始的轮廓。每当我展开新版绍兴地图对照观察,总能感受到这座城市在时光中的呼吸韵律。

地理区位与行政区划

绍兴市位于浙江省中北部,长江三角洲南翼。地理坐标介于北纬29°13′至30°17′,东经119°53′至121°14′之间。东接宁波,西邻杭州,南连台州,北濒杭州湾。这种区位让绍兴成为连接浙北与浙南的重要枢纽。

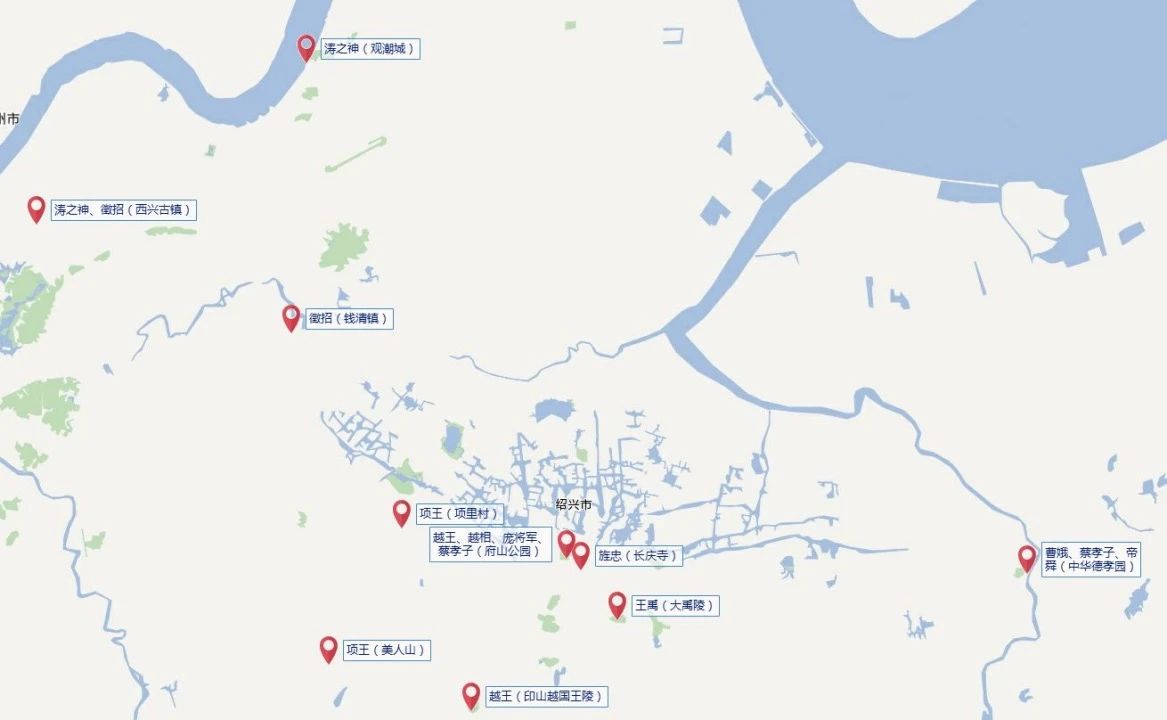

行政区划上,绍兴市下辖3个区、1个县,代管2个县级市。越城区是行政中心,柯桥区以纺织业闻名,上虞区工商业发达。诸暨市作为西施故里,嵊州市是越剧发源地,新昌县则以其山水风光吸引游客。记得有次驱车从越城区前往诸暨,地图上短短的距离因山路蜿蜒实际行驶了近两小时——这提醒我们地图不仅是平面符号,更需要结合地形理解。

地图类型与特点

绍兴市地图呈现出丰富的类型谱系。行政区划图以不同色块清晰界定各级边界,交通旅游图则重点标注景点分布与路线网络。近年来兴起的数字地图更实现分层显示,既能查看实时路况,也能调取历史街景。

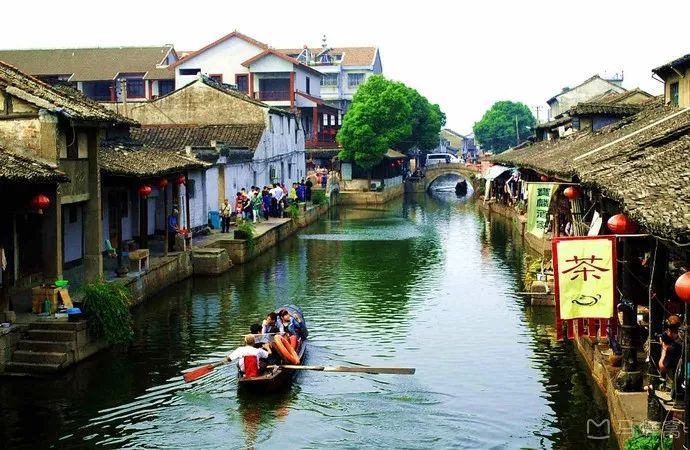

绍兴地图最显著的特点是水网密集标识。作为江南水乡代表,地图上蓝色线条纵横交错,标注着鉴湖、曹娥江、浦阳江等水系。这种水陆交织的格局造就了独特的城市肌理。老城区地图尤其注重文化遗产标注,鲁迅故里、沈园、兰亭等文化地标都会特别醒目标识。

纸质地图的质感确实令人怀念,但电子地图的即时更新能力更适应城市快速发展。去年我发现某条新建道路在纸质版上尚未更新,差点误导行程安排。

地图的历史演变

绍兴地图的演变仿佛一部缩微的城市发展史。宋代《嘉泰会稽志》中的城池图已初具规模,明清时期的地图则详细描绘了府城街巷与水门布局。民国时期引入现代测绘技术,地图精度显著提升。

上世纪五十年代的绍兴地图上,城市轮廓还基本局限于老城墙范围内。八九十年代的地图开始呈现放射状扩张,而新世纪以来的版本则清晰记录了组团式发展轨迹。滨海新区的填海造地、嘉绍大桥的跨海连接,这些重大工程都在不同时期的地图上留下印记。

我收藏的1985年版绍兴地图上,迪荡新区还是一片空白,而今已建成现代化商务区。地图就像城市的日记,每一版更新都在书写新的篇章。

去年带朋友游绍兴时发生件趣事。我们按手机导航寻找仓桥直街,结果被导进一条施工中的小巷。最后还是路边报刊亭买的纸质地图解了围——这让我意识到,不同形式的地图各有其不可替代的价值。

地图的获取渠道

获取绍兴地图的渠道比想象中丰富。传统渠道包括新华书店地图专柜、火车站报刊亭和旅游信息中心。这些地方提供的纸质地图通常包含最新修订的行政区划和交通网络。我习惯在汽车站旁那家小店购买,老板总会热心指出近期改道的公交线路。

数字渠道显然更为便捷。高德地图、百度地图等APP能提供实时路况,绍兴市规划局官网则发布权威的行政区划图。文旅局推出的“绍兴智慧旅游”平台特别实用,不仅标注景点位置,还集成预约功能。记得有次查找黄酒博物馆开放时间,在这个平台一次性解决了所有疑问。

小众渠道也值得关注。图书馆地方文献室收藏着历年绍兴地图,古玩市场偶尔能淘到老地图复刻版。绍兴城市展览馆免费发放的手绘旅游图别具特色,用水墨风格勾勒出老城区的神韵。

地图的实用功能

绍兴地图的功能早已超越简单的指路导向。对游客而言,地图是探索这座古城的钥匙。合理规划路线能串联起鲁迅故里、沈园和书圣故里,避免往返奔波。地图上标注的乌篷船码头位置特别重要,去年我就是靠这个发现了那条连接仓桥直街和八字桥的水上线路。

对本地居民,地图承载着日常生活记忆。菜市场位置、学校分布、医院地址,这些生活要素在地图上构成独特的情感坐标。有回帮亲戚找二手房,就是通过对比不同年份地图,判断出某个小区周边配套成熟度。

专业领域的地图应用更显深度。市政规划人员参考地形图制定建设方案,文史研究者通过古今对照地图追踪街区变迁。我见过一位人类学教授用1947年绍兴地图讲解水乡聚落形态,普通街道在他解读下焕发全新意义。

地图的阅读技巧

读懂绍兴地图需要掌握些窍门。首先注意图例说明,特别是水网符号——虚线表示季节性河流,实线代表常流河。这个细节在规划水上旅游路线时至关重要。

比例尺理解经常被忽视。上次朋友看地图觉得东湖与柯岩距离很近,实际驾车需要四十多分钟。现在我会提醒别人,先用手指丈量地图距离,再结合比例尺换算实际里程。

分层阅读法很实用。先把握主干道路框架,再观察水系分布,最后关注景点密度区域。这种读图方式能快速建立空间认知。数字地图的图层切换功能正好契合这种阅读逻辑。

方向辨识也不容小觑。绍兴老城区街巷弯曲,单纯依赖地图方位容易迷失。我习惯以府山为北向参照物,配合地图定位效果显著提升。这种土办法在手机信号不佳的深巷里尤其管用。

站在八字桥头展开地图的那个午后,我忽然意识到这张薄薄的纸片正在与千年古城对话。游客用它寻找下一个景点,规划师用它勾勒城市未来,教师用它向学生讲述水乡故事——地图的价值,早已渗透进这座城市的每个角落。

旅游规划中的应用

绍兴地图在旅行者手中会变成智能导航仪。去年秋天接待北京来的朋友,我们用地形图规划出“文学之旅”路线:从鲁迅故里出发,经秋瑾故居,终至兰亭。地图上不起眼的等高线提示我们避开西小路那段陡坡,节省了不少体力。

水系标注是绍兴地图的精华所在。有次根据地图上的航道标记,设计出串联柯岩、东湖、安昌古镇的水陆环线。上午乘乌篷船游览鉴湖,下午沿着地图标注的绿道骑行,这种体验单靠导航软件难以规划。

地图上的符号系统藏着许多惊喜。那些代表古桥、老台门、特色小吃的图标,组成这座城市的文化密码。记得在书圣故里附近,根据地图找到家不显眼的茴香豆作坊,这种偶遇让旅行充满发现乐趣。

季节信息在地图上同样重要。春季标注的赏樱点,秋季标记的采菱区,这些时令性提示帮助游客捕捉绍兴最美瞬间。去年十一月,就是靠地图上的“观银杏”标识找到了那条满地金黄的府直街。

城市发展中的参考价值

城市规划者桌上的绍兴地图,像是城市的体检报告。对比2010年与2023年的卫星图,能清晰看见镜湖新区的成长轨迹。那些从空白到填满的色块,记录着城市扩张的每个决策。

地图上的交通网络变化特别值得玩味。十年前还是一片农田的区域,现在地铁线路穿行而过。这种空间关系的转变,在地图上呈现得比任何报告都直观。参与旧城改造的朋友说,他们经常叠放不同年代地图,分析街巷肌理演变。

生态环境监测也离不开地图。湿地范围的变化、绿化覆盖率的增减,这些数据在地图上形成视觉叙事。三江闸附近的滩涂改造项目,就是通过地图分析确定了最佳生态修复方案。

商业布局同样受益于地图分析。观察主要商圈的服务半径重叠情况,能发现城南区域商业配套的不足。这种洞察推动了我们社区新建购物中心的决策过程。

文化教育中的意义

在绍兴文理学院的课堂上,老地图是最生动的教材。把明代《绍兴府城图》与现代地图并置,学生能直观感受护城河位置与今日环城路的对应关系。这种时空对话,让历史变得可触摸。

中小学教师也发现地图的教学魅力。地理老师带学生用地图分析鉴湖水质监测点分布,语文老师借助地图讲解《故乡》中提到的典当地点。这种跨学科应用,让地图成为连接知识的桥梁。

文化传承在地图上找到新载体。非遗保护中心制作的非遗地图,把散落城乡的传统文化标记成可寻访的坐标。跟着地图找到王星记扇庄那天,老师傅现场展示的制扇工艺令人难忘。

记忆保存是地图的深层价值。正在消失的台门、改建前的老街、填埋后的河汊,这些城市记忆在地图上获得永生。偶尔翻看二十年前的地图,那些已不存在的巷弄名称,依然能唤起温暖回忆。