罗马帝国时期的某个春天,一位名叫瓦伦丁的教士在牢房里给狱卒的女儿写下署名“来自你的瓦伦丁”的纸条。这个看似普通的举动,却意外地成为延续千年的爱情节日开端。

圣瓦伦丁的历史背景与传说

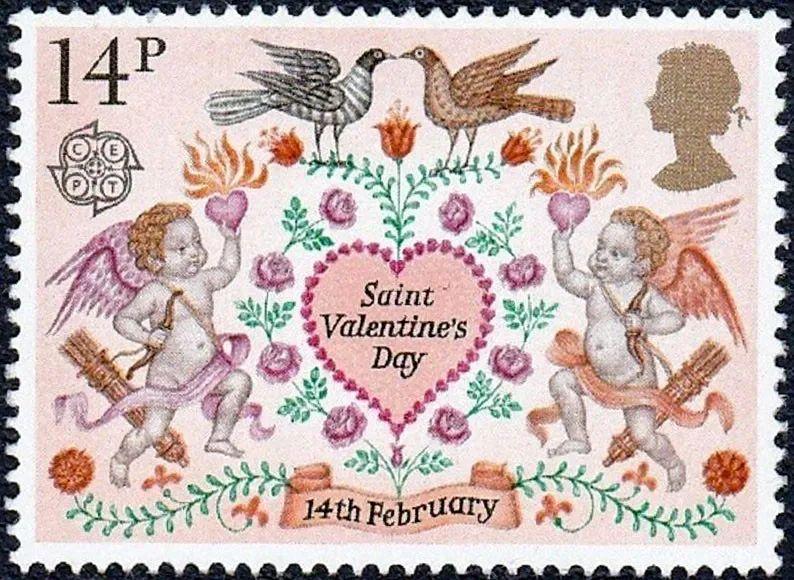

公元三世纪的罗马笼罩在克劳狄乌斯二世的统治下。这位皇帝深信单身士兵更能专注作战,于是颁布了禁止年轻男子结婚的法令。传说中有一位基督教教士瓦伦丁,他秘密为相爱的年轻人主持婚礼。当事情败露后,瓦伦丁被投入监狱。在狱中,他治愈了狱卒女儿失明的双眼,两人之间产生了微妙的情感。临刑前那天——公元269年2月14日,他留给女孩一张写着问候的纸条。

有趣的是,历史上可能不止一位叫瓦伦丁的殉道者与这个节日相关。罗马教会的记录中至少提到三位名叫瓦伦丁或瓦伦提努斯的圣徒,都在2月14日殉道。这种多重身份的现象让节日的起源更显神秘。我记得在博物馆看到过中世纪描绘圣瓦伦丁的手稿,画面中的他总是在为恋人祝福,这个形象经过几个世纪的传播变得如此深入人心。

节日起源的多重版本考证

除了广为人知的教士传说,学术界还流传着几种有趣的理论。有学者认为这个节日可能源自古罗马的牧神节。在2月15日举行的这个异教节日里,年轻男子会抽签选择心仪的女孩作为节日的伴侣。基督教在罗马帝国取得统治地位后,教会可能将这个充满青春气息的节日基督教化,用圣瓦伦丁的故事取代了原有的异教色彩。

另一种说法将起源指向了鸟类交配的季节。中世纪英国的文学作品显示,人们普遍相信2月14日是鸟类开始择偶的日子。乔叟在《百鸟议会》中写道:“圣瓦伦丁之日,每只鸟儿都来择偶。”这种自然现象与人类情感奇妙的呼应,确实为节日增添了诗意。

这些不同版本的起源说各有支持证据,它们可能共同塑造了现代情人节的样貌。历史总是这样层层叠加,把真实与传说编织在一起。

从宗教节日到世俗节庆的演变历程

早期的圣瓦伦丁节主要是宗教纪念日。到了中世纪晚期,随着骑士文学的兴起,节日开始与浪漫爱情产生关联。现存的史料显示,最早的浪漫情人节信件可以追溯到15世纪的法国。奥尔良公爵在被囚于伦敦塔期间,给妻子写了大量情诗,其中一首特别提到圣瓦伦丁日。

18世纪的英格兰,人们开始交换手工制作的情人节卡片。这些被称为“情人结”的装饰品通常用蕾丝、绸带和干花精心制作。商业化浪潮在19世纪彻底改变了这个节日——1840年英国推行统一邮资,寄送情人节贺卡变得方便而廉价。霍尔马克公司1913年开始大规模生产情人节贺卡,从此将这个节日推向了更广泛的民众。

我祖母还保留着上世纪五十年代的情人节贺卡,那些泛黄的纸片上印着现在看来有些过时却依然动人的情话。从宗教殉道到商业卡片,这个节日完成了它最根本的转变——从神圣到世俗,从集体仪式到个人表达。

那些红色信封里的卡片,花店里突然涨价的红玫瑰,订位困难的浪漫餐厅——这些看似商业化的表象,其实都承载着几个世纪的情感表达密码。

情人节贺卡的历史发展与现代形式

最早的纸质情书可以追溯到15世纪,但真正让情人节贺卡普及的契机是1840年的英国邮政改革。一便士的统一定价让寄送贺卡成为普通人也能负担的浪漫。我还记得在古董市场见过一张维多利亚时期的情人节贺卡,繁复的蕾丝贴花环绕着羞涩的诗句,那种含蓄的表达方式与现代直白的"我爱你"形成有趣对比。

19世纪中叶的贺卡流行一种"翻转卡片"——拉动纸条,立体的花朵或心形就会弹出来。这种手工机关的精细程度,某种程度上反映了寄信人的用心程度。到了20世纪初,霍尔马克等公司开始大规模生产贺卡,图案逐渐标准化,但个性化的手写信息始终是灵魂所在。

数字时代彻底改变了贺卡的形态。现在人们更习惯发送电子贺卡,甚至用短视频代替纸质卡片。去年我收到朋友用两人旅行照片制作的电子相册,配上音乐和文字,这种动态的祝福方式确实比传统卡片更生动。不过偶尔还是会在抽屉里珍藏几张手写卡片,那种触感是屏幕无法替代的。

鲜花与礼物的象征意义及市场表现

红玫瑰成为情人节标配其实是个相当现代的现象。在中世纪欧洲,年轻人更常赠送迷迭香或薰衣草表达爱意。玫瑰的流行可能要归功于19世纪的文学创作,特别是把红玫瑰与炽热爱情联系起来的浪漫诗歌。

不同颜色的玫瑰藏着各自的密码:红玫瑰代表热情,粉玫瑰暗示倾慕,黄玫瑰曾经象征嫉妒,现在更多表示友谊。除了玫瑰,其他花卉也在情人节找到自己的位置——郁金香代表完美爱情,紫罗兰象征忠诚,百合寓意纯洁。花店老板告诉我,现在越来越多人选择混合花束,想要打破传统表达更个性化的情感。

珠宝、巧克力、毛绒玩具——这些礼物的选择往往反映着恋爱关系的阶段。初识的情侣偏爱可爱的玩偶,稳定期的伴侣更倾向实用礼物,而订婚或结婚纪念日则常见珠宝首饰。有个有趣的现象:日本女性会在情人节送给男性巧克力,一个月后的白色情人节再由男性回礼。这种互赠礼仪让简单的礼物交换变成精心设计的仪式。

浪漫晚餐与特殊活动的文化内涵

预订一家高级餐厅共享烛光晚餐,这个看似普通的习俗其实蕴含着深层的社会变迁。在20世纪前期,年轻情侣很少有机会在公共场合单独用餐。情人节的"特许"让这种亲密行为获得社会认可。

餐厅很懂得营造节日氛围:心形菜单、双人套餐、玫瑰花瓣装饰。有家我常去的餐厅会在情人节推出"盲选菜单",情侣们不知道接下来会品尝什么菜品,这种小小的冒险反而增加了约会的趣味性。除了晚餐,现在的情人节活动越来越多样化——双人陶艺课、情侣瑜伽、私人影院观影。这些体验式约会的流行,某种程度上反映了人们从物质消费向情感消费的转变。

不同年龄层对情人节活动的选择也很有意思。年轻人偏爱热闹的派对和集体活动,中年情侣更享受安静的二人世界,而银发族可能会选择短途旅行。我邻居的老夫妇每年情人节都会重访他们第一次约会的公园,这个传统已经保持了四十多年。在这些重复的仪式里,时间仿佛静止了,爱情找到了它最朴素的表达方式。

情人节的红玫瑰在东京银座橱窗里的价格可能是巴黎左岸花店的两倍,而巴西里约热内卢的狂欢节游行与韩国电影院里的情侣座,讲述着同一个节日在不同文化土壤里开出的各异花朵。

欧美国家的传统庆祝模式

漫步在二月的纽约街头,你会看见西装笔挺的男士手捧花束匆匆赶往餐厅,这个画面几乎成了美国情人节的经典缩影。北美地区的情人节庆祝带着鲜明的实用主义色彩——预订餐厅、购买礼物、赠送贺卡形成完整的消费链条。我记得有年在芝加哥,情人节前一周的地铁广告全被珠宝商和花店包揽,那种商业氛围浓厚得几乎能闻到巧克力的甜香。

欧洲大陆则保留着更多古老传统。在英国,许多村庄仍流行匿名寄情书的游戏,收到卡片的人要猜出仰慕者的身份。意大利人习惯在"爱之锁桥"上挂锁并扔掉钥匙,这个习俗后来被世界各地模仿,却很少有人知道它起源于罗马的米尔维奥桥。法国人把情人节称为"圣瓦伦丁日",虽然他们发明了情诗般的法语,却对大规模送贺卡的传统不太热衷,更偏爱亲手写一封书信。

北欧国家的庆祝方式带着典型的斯堪的纳维亚风格。瑞典人流行用"心形姜饼"表达爱意,丹麦人则互赠压干的白色雪花莲。去年我收到一位丹麦朋友寄来的手工贺卡,里面夹着几片雪花莲花瓣,背面写着"斯堪的纳维亚的春天总是来得特别晚,但爱情不会"。这种与自然节律相呼应的礼物,比标准化生产的玫瑰多了几分诗意。

亚洲地区的本土化特色

东京涩谷的夜晚在情人节前夕格外热闹,年轻女性挤满巧克力专卖店挑选"本命巧克力"和"义理巧克力"。这个起源于1960年代商业策划的习俗,如今已深深植根于日本文化。本命巧克力送给心仪对象,义理巧克力则是送给同事朋友的社交礼物。更有趣的是三月十四日的白色情人节,男性需要回赠价值三倍的礼物,这种精确的礼尚往来规则体现了日本文化中对人际关系的精细考量。

中国的情人节庆祝呈现出传统与现代的有趣融合。都市年轻人热衷过西方情人节,同时也在农历七月七日庆祝本土的七夕节。我注意到上海的花店在二月和八月都会出现销售高峰,但七夕节的花束更多选用莲花和桂圆枝,这些带有传统文化寓意的花卉。餐厅的七夕菜单常以牛郎织女的传说为灵感,比如命名为"鹊桥相会"的双人套餐。

东南亚国家的情人节带着热带特有的热情。菲律宾会在情人节举办集体婚礼,数百对新人同时在广场宣誓;泰国人喜欢在河边放水灯祈福;越南年轻人则交换包装精美的水果礼盒。这些庆祝方式都与当地物产和气候紧密相关,比如泰国水灯节原本在十一月,但曼谷的商场会在情人节设置专门放水灯的区域,让传统习俗适应现代节日。

不同文化背景下的习俗差异

在沙特阿拉伯的购物中心,情人节前后会出现有趣的景象:红色商品全部下架,但巧克力销量依然悄悄增长。某些中东国家官方不鼓励庆祝情人节,年轻人就发明了自己的替代节日——"朋友节"或"春天节"。这种文化适应现象显示了人类表达情感的创造力,即使形式改变,核心的社交需求依然存在。

拉丁美洲的情人节庆祝总是充满音乐和舞蹈。墨西哥城的广场上会有马里亚奇乐队为情侣即兴演奏小夜曲,阿根廷人则把情人节称为"友谊与爱之日",不仅情侣互赠礼物,朋友之间也会交换糖果和拥抱。这种将爱情与友情融合的庆祝方式,让单身人士也不会在节日里感到孤单。

有趣的是,同一个节日在不同国家的日期也不尽相同。巴西在六月十二日庆祝"情侣节",避开二月的狂欢节季;哥伦比亚的情人节在九月,因为二月恰逢雨季。这些调整看似随意,实则反映了节日如何适应各地的社会节奏与气候条件。就像一位巴西朋友说的:"我们的爱情不需要和别人在同一天证明,它有自己的季节。"

或许最动人的不是这些习俗的差异,而是它们共同揭示的真相:无论在哪片土地,人类都需要特定的时刻来确认爱、表达爱、庆祝爱。形式会变,颜色会变,日期会变,但那个核心从未改变。

情人节前夜的纽约花市,玫瑰价格比平时暴涨300%,而东京银座的巧克力专柜前排起长队——这些景象背后是一个价值数百亿美元的全球节日经济体系。当爱情遇上资本主义,圣瓦伦丁节早已不只是表达情感的仪式,更成为观测消费社会的特殊棱镜。

节日经济的数据统计与市场分析

美国零售联合会的最新数据显示,2023年情人节全美消费总额达到259亿美元,平均每人花费192.80美元。这个数字在疫情后呈现持续增长态势,比五年前高出约23%。珠宝类商品占据最大份额,约62亿美元,紧随其后的是晚间外出活动(44亿美元)和鲜花(27亿美元)。我去年在曼哈顿一家老牌花店偶遇的店主说:“情人节前两周的营业额相当于平时三个月,我们不得不临时雇佣三倍人手。”

中国市场的节日经济表现出更鲜明的数字化特征。美团报告显示,2024年情人节期间餐厅预订量同比增长85%,高端酒店订单量翻倍。有趣的是“单身经济”正在创造新的增长点——单身人士的自我犒劳消费同比增长67%,包括单人套餐、小份装巧克力等商品。上海某百货的营销总监告诉我:“现在我们同时准备情侣礼品区和单身治愈区,后者的销售额年增幅超过40%。”

欧洲市场则显示出不同的消费偏好。英国消费者更倾向于体验式消费,剧院门票和短途旅行预订量在情人节期间激增;意大利人仍坚守手工巧克力和写满情话的卡片传统;德国人则务实得多,调查显示超过30%的德国情侣选择实用家电作为礼物。这种差异仿佛在诉说:浪漫的表达方式,终究逃不脱文化基因的塑造。

社交媒体时代的庆祝方式变革

Instagram上每分钟出现2.7万张带有#Valentine标签的照片,TikTok情人节相关视频播放量突破80亿次——数字时代的爱情正在被重新定义。十年前情侣们交换的是锁在日记本里的情书,现在则是精心设计的社交媒体官宣帖。我认识的一对90后情侣,他们的情人节仪式包括:在日出时拍摄牵手照,选用统一的滤镜修图,计算最佳发布时间以获得最多祝福。

“体验经济”在社交媒体的推动下蓬勃发展。洛杉矶出现专门的情人节快闪密室逃脱,东京有限定一天的悬浮餐厅,伦敦某画廊推出“情侣专属夜游”服务。这些活动的共同特点是具备强烈的“可分享性”——场景设计本身就为社交媒体传播而优化。一位活动策划人说:“现在客户问的第一个问题往往是‘这个场景拍照好看吗’,而不是‘这个活动有趣吗’。”

算法也在重塑我们的浪漫表达。Spotify推出“情侣专属播放列表”,Netflix开发“匹配度测试”,各种APP通过数据分析为情侣推荐“最适合”的餐厅、电影甚至度假地。这种数据驱动的浪漫既带来便利,也引发思考:当算法比我们自己更懂什么能打动伴侣,爱情中那份笨拙的真挚是否正在消失?

节日商业化现象的批判性思考

过度商业化的情人节开始遭遇反弹。英国某调查显示,18-35岁群体中42%认为情人节已成“消费主义陷阱”,31%的受访者选择刻意简化庆祝方式。巴黎出现了“反情人节游行”,参与者举着“爱情不标价”的标语,在街头免费分发拥抱和诗歌。这些现象暗示着,当代年轻人正在重新协商节日与消费的关系。

环保主义者对节日浪费提出质疑。根据环保组织统计,仅英国情人节期间就会产生9000吨包装垃圾,900万支玫瑰中超过60%来自碳排放巨大的航空运输。这促使可持续消费理念兴起——可重复使用的布艺贺卡、本地季节性花卉、公平贸易巧克力开始进入主流市场。我注意到阿姆斯特丹的花店现在会标注每束花的“碳足迹”,这个细节或许预示着节日消费的未来方向。

更深层的质疑关乎情感本质。当礼物的价格被明码标价,当餐厅用“情人节特供菜单”收取双倍费用,当爱情的表达越来越依赖消费能力,我们是否在无意中建构了新的社会压力?一位社会学家说得妙:“中世纪的情人节是关于禁忌之恋的勇敢突破,现在的情人节却成了遵循消费规训的集体表演。”

但商业化的另一面是包容性的扩大。 LGBTQ+群体通过消费场景获得 visibility,单身文化在商业助推下摆脱污名化,不同收入阶层都能找到适合自己的表达方式——从豪宅里的钻石到出租屋里的手作晚餐。或许问题的关键不在商业化本身,而在于我们是否还记得:所有这些都是为了服务于那个最简单的心愿——告诉某个人“你对我很重要”。