淄博这座城市像一本摊开的线装书,纸张泛黄却字迹清晰。它既保留着齐国故都的千年文脉,又在现代工业浪潮中锻造出独特的城市品格。或许你印象中的淄博还停留在“工业重镇”的刻板印象里,但这座城市的真实面貌远比想象中更立体。

1.1 地理位置与行政区划

翻开山东地图,淄博恰似镶嵌在鲁中地区的菱形琥珀。它北临黄河,南依泰沂山脉,东接潍坊,西邻济南,位于省会经济圈与蓝色经济区的交汇点。这种地理格局让淄博既享有内陆城市的沉稳,又保持着向海而生的开放姿态。

这座城市的管理架构颇有特色。作为少有的“组群式城市”,淄博下辖张店、淄川、博山、周村、临淄5个市辖区,以及桓台、高青、沂源3个县。这种城市布局就像散落的珍珠项链——每个区县都保持着相对独立的发展空间,又通过便捷的交通网络紧密相连。记得第一次驱车穿越淄博时,明显感受到从张店现代商圈到周村古商埠的建筑风貌变化,这种城市肌理的跳跃感令人难忘。

1.2 历史文化底蕴

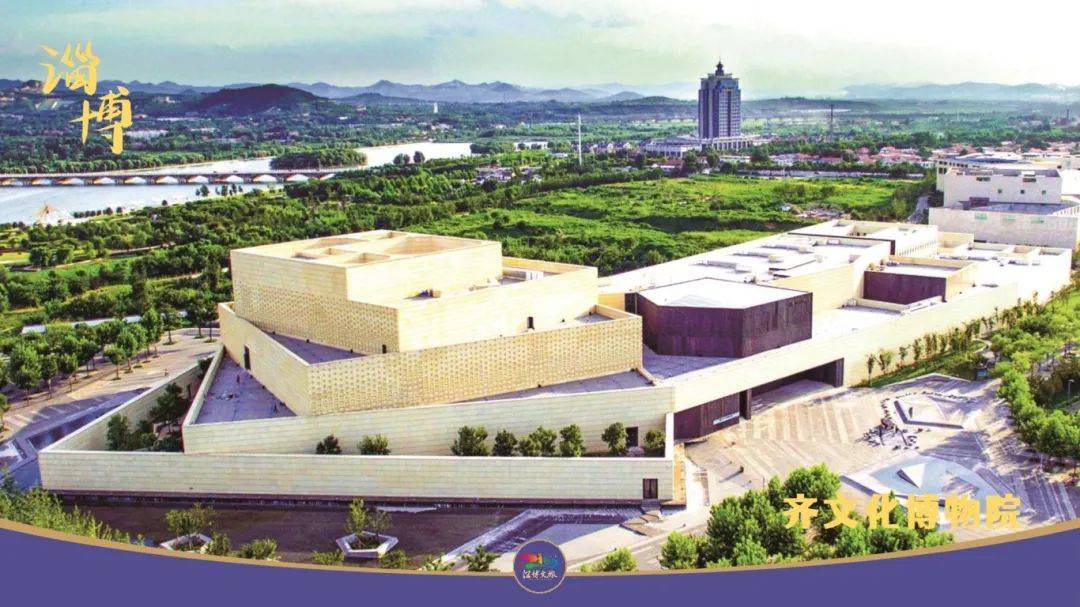

当你说起“泱泱齐风”,很难不想到淄博。这里是齐文化的发祥地,三千年前的齐国故都临淄曾是世界最繁华的都市之一。管仲改革、桓公称霸这些改变中国历史进程的事件,都曾在这片土地上轮番上演。

淄博的文物遗存密度相当惊人。去年参观齐文化博物馆时,讲解员指着一组战国车马坑说:“这里出土的文物数量,可能需要三代人才能整理完毕。”这句话让我突然意识到,我们脚下每寸土地都可能埋藏着未解的历史密码。从姜太公封齐到蒲松龄著《聊斋》,这条文化脉络从未中断。特别有意思的是,当地老人至今仍保留着某些齐国时期的民俗,比如立春时分的“咬春”习俗,这种文化基因的延续性实在难得。

1.3 人口与城市特色

约470万常住人口在这片5965平方公里的土地上,塑造着独具魅力的城市性格。淄博人骨子里带着齐文化孕育的务实精神,又兼具工业城市培育的严谨特质。在淄博茶馆里,你可能会听到退休工程师用游标卡尺丈量紫砂壶的精度,这种将工业精度融入日常生活的场景,在其他城市确实少见。

组群式城市格局造就了“十五分钟生活圈”的便利。每个城区都自成体系,学校、医院、商超等配套设施完善。这种城市设计避免了“大城市病”,让居民既能享受都市便利,又不必忍受通勤之苦。有意思的是,不同区县还保留着各自的方言特色,从博山话的抑扬顿挫到桓台话的绵软温柔,语言的变化记录着这片土地的文化多样性。

这座把工业文明刻进基因的城市,正在用全新的方式诠释传统与现代的融合。当千年齐文化与现代产业文明在此相遇,产生的化学反应值得每个人驻足品味。

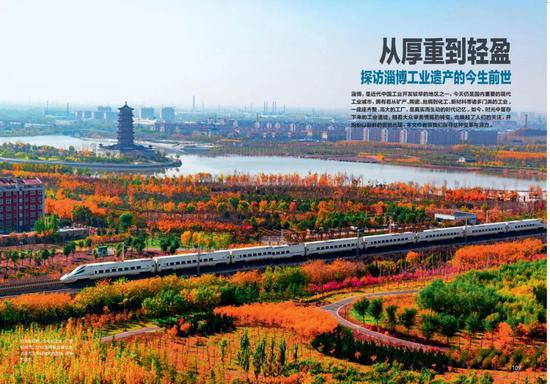

淄博的经济版图正在经历一场静默的重构。这座传统工业城市就像熟练的陶艺师,在保留传统工艺的同时,不断调整着窑火的温度。当你穿过那些充满设计感的产业园区,会发现老工业基地的转型故事远比想象中生动。

2.1 产业结构与支柱产业

淄博的产业体系像精心调制的鸡尾酒,层次分明又相互融合。石油化工、医药制造、建材陶瓷三大传统支柱产业依然占据重要位置,但它们的内部正在发生深刻变革。

走进齐鲁石化厂区,会注意到那些新增的绿色管道系统——这是传统化工向精细化工转型的缩影。医药产业则展现出更强的创新活力,新华制药的研发中心里,科研人员正在将生物技术与传统制药工艺结合。我去年参观某陶瓷企业时,负责人指着新研发的发热瓷砖说:“我们不再只是生产餐具,而是要让陶瓷成为智能家居的组成部分。”这种产业升级的自觉性,在传统企业中越来越普遍。

新兴产业正在快速生长。新材料、智能装备、电子信息三大领域逐渐形成规模,特别是氟硅材料产业集群,已经成为全国重要的产业基地。这些新兴力量与传统产业形成互补,就像老树发新枝,共同支撑起更具韧性的经济生态。

2.2 经济发展成就与数据

数字会说话,但淄博的经济数据更擅长讲述转型的故事。2022年地区生产总值突破4400亿元,这个数字背后是第三产业占比持续提升的结构性变化。

传统产业升级的效果开始显现。高新技术产业产值占规模以上工业比重超过47%,研发经费投入强度达到2.6%,这些指标超过了全国平均水平。记得与当地经信部门交流时,一位官员提到:“我们更关注的是单位GDP能耗每年下降4.3%这个数据,这对重工业城市来说意义重大。”

民营经济的活跃度令人印象深刻。市场主体突破60万户,平均每8个人就拥有一家企业。在周村家具市场,我遇到一位三代经营家具生意的老板,他的儿子刚刚开设了电商直播基地。“父辈做批发,我们做品牌”,这种代际传承中的商业模式升级,正是淄博经济活力的微观体现。

2.3 招商引资与营商环境

淄博正在用“绣花功夫”优化营商环境。市政府推行的“一窗受理”改革让企业开办时间压缩至1个工作日,这项措施得到了中小企业主的普遍好评。

招商引资的策略更加精准。不再追求“捡到篮子都是菜”,而是聚焦产业链缺失环节进行补链招商。新材料产业园的负责人打了个比方:“我们就像在拼图,知道自己缺哪几块,然后专门去找这些拼图。”这种定向招商的效果很明显,去年引进的过亿元产业项目中,符合主导产业方向的占比超过80%。

政务服务的变化能感受到温度。某个周日下午,我在政务服务中心看到值班窗口仍在办理业务。工作人员解释说:“我们推行‘午间不断档、周末不打烊’,很多创业者只有这个时间有空。”这种细节处的改进,或许比任何优惠政策都更能打动投资者。

淄博的经济转型还在进行时,但方向已经明确——既要保持制造业的根基,又要培育新的增长动能。这种平衡术并不容易,但这座有着三千年历史的城市,显然懂得如何在新旧之间找到自己的节奏。

淄博的旅游资源就像它出产的琉璃——在质朴的外表下藏着斑斓的世界。这座城市既有齐文化的厚重底色,又有让人放松的自然气息。我上次去淄博时,当地朋友说:“我们这儿可能没有网红城市的喧嚣,但每个角落都有故事。”这话很贴切,淄博的旅游魅力需要静下心来慢慢品味。

3.1 著名历史文化景点

齐文化是淄博最亮眼的名片。临淄的齐国故城遗址公园里,你能触摸到春秋战国的温度。那些夯土城墙遗迹和出土文物陈列,默默讲述着“春秋五霸之首”的辉煌。走在遗址区的石板路上,仿佛能听见管仲与齐桓公讨论治国方略的回声。

周村古商城是另一处必访之地。青石板路两侧的明清建筑保存完好,瑞蚨祥、谦祥益这些老字号依然在营业。记得我在一家百年茶庄喝茶时,店主指着梁柱上的雕花说:“这些商号不只是做买卖,它们本身就是活着的商业史。”古商城最迷人的是那种延续感——老建筑里进行着现代商业活动,历史与当下在这里自然交融。

蒲松龄故居值得文学爱好者专程拜访。在那座简朴的农家院落里,《聊斋志异》的创作场景被完整保留。书桌上的油灯、砚台似乎还带着主人的温度。有趣的是,故居不远处就是聊斋城主题公园,这种从真实到创意的延伸,让文学IP有了更立体的呈现方式。

陶瓷文化在淄博有着特殊地位。中国陶瓷馆的藏品跨越了从北朝至今的各个时期,那些青釉瓷、雨点釉不仅是器物,更是技术演进的见证。我特别喜欢观察不同年代陶瓷器形的变化,它们像无声的史书,记录着审美趣味的流转。

3.2 自然风光与休闲胜地

淄博的自然景观带着鲁中山区的独特气质。鲁山国家森林公园是距离城市最近的天然氧吧,森林覆盖率超过95%。山间的溪流四季不断,夏季尤其凉爽。上次去时遇到几位常来的登山客,他们说:“这里的山路保留着原始状态,不像有些景区过度开发。”这种“野趣”恰恰是鲁山最吸引人的地方。

潭溪山的玻璃桥成了新晋打卡点。但我觉得更有意思的是山间的瀑布群,雨季时七条瀑布同时倾泻的景象相当壮观。景区工作人员告诉我,他们刻意控制开发强度:“我们不想把这里变成游乐场,保持自然本色更重要。”这种开发理念让潭溪山在众多山岳景区中显得特别。

太公湖国家湿地公园提供了完全不同的休闲体验。湖面开阔,水鸟成群,很适合家庭出游。沿岸的步行道设计得很人性化,走累了随时有休息点。我注意到很多当地居民把这里当作日常锻炼的场所,这种“景区融入生活”的状态,反而让太公湖更有亲和力。

原山国家森林公园的古齐长城遗址是历史与自然的完美结合。残存的石砌城墙蜿蜒在山脊上,站在上面可以俯瞰整个淄博盆地。那种历史的苍凉感与自然的壮美交织在一起,会让人产生奇妙的时空交错感。

3.3 特色美食与民俗文化

淄博美食的魅力在于它的“接地气”。周村烧饼薄如蝉翼,咬下去满口芝麻香。最地道的吃法是配一碗当地的豆浆,那种简单纯粹的滋味让人难忘。我在周村学到个小窍门:刚出炉的烧饼要趁热吃,放凉了口感就差了。

博山菜作为鲁菜的重要分支,讲究火候与调味。豆腐箱、博山酥锅这些传统菜做工复杂,现在即使在淄博也不容易吃到正宗的了。记得在博山老城区的一家小馆,老板一边做豆腐箱一边说:“年轻人嫌麻烦不愿学,这些老手艺可能再过些年就失传了。”话语间透着无奈,但也让那顿饭有了特别的滋味。

淄博的民俗活动很有看头。正月十五的扮玩、四月初八的踩高跷,这些传统节庆活动依然在民间保持着活力。我曾在元宵节看过一次周村芯子表演,孩子们化着浓妆站在高高的支架上,底下的大人抬着游街。那种代代相传的民俗生命力,比任何表演都打动人心。

琉璃工艺是淄博的另一张文化名片。在琉璃作坊里看工匠吹制琉璃是种享受,一团熔化的硅砂在他们手中慢慢变成精美的艺术品。有位老工匠告诉我:“琉璃这东西,每次制作都有不确定性,正是这种不可控让它每件都是孤品。”这种手工艺的不完美之美,或许是流水线产品永远无法替代的。

淄博的旅游资源需要你放慢节奏去体验。它不追求瞬间的惊艳,而是提供一种渐入佳境的旅行体验。在这座城市,你能感受到历史与现代如何和谐共处,这大概就是它最独特的魅力所在。