清酒不只是酒,它是流动的日本文化。当你端起那杯清澈液体,品尝到的不只是米香与醇厚,更是一千多年的历史沉淀。这种用米、水、麹菌酿造的国酒,早已融入日本人生活的每个角落。

清酒的历史渊源与文化地位

日本清酒的起源可以追溯到公元前300年左右的弥生时代。那时人们开始种植水稻,偶然发现发酵的米会产生一种醉人的液体。最初清酒被称为“口嚼酒”,由神社的未婚少女将米嚼碎后利用唾液中的酶发酵而成——这种原始酿造方法现在想来颇为神奇。

奈良时代(710-794年),中国酿酒技术传入日本,清酒酿造开始规范化。到了平安时代,清酒成为神社祭祀的重要供品,与神道教的联系从此密不可分。我记得在京都伏见稻荷大社参观时,看到神前供奉的那一排排清酒桶,瞬间理解了清酒在日本宗教仪式中的神圣地位。

江户时代是清酒发展的黄金期。商业化酿造让清酒从贵族专享走向平民餐桌,全国各地涌现出众多酒藏。那些百年老铺至今仍在运作,每一家都有自己秘而不宣的酿造诀窍。

清酒在日本社会中的角色与意义

在日本,清酒贯穿了人生的各个重要时刻。新生儿出生后第31天或32天(男孩)、33天(女孩)的初次参拜神社,父母会用筷子蘸清酒轻触婴儿嘴唇,寓意神明庇佑。婚礼上,新郎新娘要喝三三九度杯,用三个不同尺寸的酒杯各饮三口,完成神圣的交杯仪式。

新年时,家家户户都要准备镜饼和清酒祭祀年神;公司忘年会上,下属为上司斟酒是职场礼仪的一部分。清酒就像一条看不见的线,串联起日本人的集体记忆与社会关系。

我曾在东京参加过一次传统婚礼,亲眼见证那套复杂的清酒仪式。新郎新娘交替饮用三杯清酒时,整个会场安静得能听见呼吸声——那一刻,清酒不再仅仅是饮料,而成了连接两个家庭的纽带。

清酒的基本分类与特点

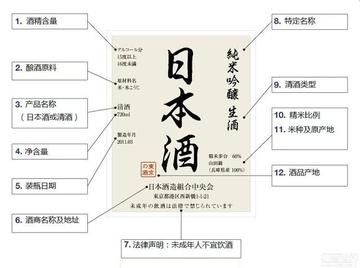

了解清酒分类,就像掌握了一把开启味觉大门的钥匙。日本清酒主要根据精米步合(米粒磨去外层的比例)和是否添加酿造酒精来划分。

特定名称酒是清酒中的精品,主要包括: - 大吟酿:精米步合50%以下,香气华丽,口感清爽 - 吟酿酒:精米步合60%以下,果香浓郁 - 纯米酒:只用水、米、麹菌酿造,不加酒精,味道醇厚 - 本酿造:添加少量酿造酒精,口感轻快

普通酒则没有这些严格限制,是日常饮用的实惠选择。

除了这些基本分类,不同产区的清酒风格迥异。兵库县的滩五乡以“男酒”著称,酒体强劲;京都伏见地区则产出柔和的“女酒”;新泻县的淡丽辛口清爽宜人;广岛县的醇厚甘口温暖顺滑。

挑选清酒时,不妨关注酒标上的“日本酒度”(表示甜辣程度)和“酸度”(影响口感浓淡)。这些数字能帮你更快找到心仪的味道。我刚开始接触清酒时完全看不懂这些术语,后来发现它们其实像葡萄酒的酒标一样,是通往复杂风味世界的地图。

走进任何一家传统酒藏,扑面而来的蒸汽与麹菌的独特香气会告诉你——这里正在发生一场奇妙的转化。从一粒普通的稻米变成清澈透亮的清酒,这个过程融合了自然馈赠与人类智慧。日本清酒的酿造工艺就像一场精心编排的交响乐,每个环节都必须精准到位。

原料选择:米、水、麹菌的黄金配比

清酒的灵魂藏在三种基本原料里:酒米、水源和麹菌。这三者的平衡决定了最终酒液的品质与性格。

酒米不同于我们日常食用的粳米。它颗粒更大,心白部分更丰富——就是米粒中心那些不透明的白色点状物质。这个心白区域富含淀粉,在酿造过程中更容易被麹菌分解。山田锦、五百万石、美山锦这些知名酒造好适米品种,各自带着产地的风土印记。我曾在一次清酒品鉴会上尝到用不同产区山田锦酿造的同款清酒,惊讶于它们展现的细微差别——就像葡萄酒中的葡萄品种,酒米也在默默诉说自己的故事。

水质对清酒的影响超乎想象。硬水酿造的酒通常酒体结实,口感凛冽;软水则带来柔和甘甜的风味。京都伏见地区的软水造就了当地清酒的优雅特质,而兵库县滩区的宫水(硬水)则赋予了当地清酒强劲的骨架。那些百年酒藏往往依水而建,水源是他们最珍贵的商业秘密。

麹菌是将淀粉转化为糖的关键。黄麹菌在适宜的温度湿度下,像细小的化学工程师一样工作着。每个酒藏都有自己的麹菌培养方法,这些传承数代的技艺往往决定了清酒的基调味型。

传统酿造流程详解

清酒酿造遵循着“一麹、二酛、三造り”的传统法则。这个过程看似简单,实则充满变数。

制麹是酿造的第一步。蒸熟的米与麹菌在麹室中共同度过48小时,期间需要酿酒师不断调整温度湿度。这个阶段需要丰富的经验——太热会杀死菌种,太冷则发酵不足。我参观过一个小型酒藏,看到年迈的杜氏(首席酿酒师)深夜还在麹室忙碌,他说这是“与微生物的对话”。

酒母制备被称为“酛造り”。这里分为速酿系和生酛系两种传统方法。速酿系添加乳酸促进发酵,过程相对可控;而生酛系则依赖自然环境中的乳酸菌,风险更大但风味更复杂。那些坚持生酛酿造的酒藏,就像在玩一场与自然的赌博,赢了的回报是无可替代的深度。

本酿造阶段,酒母、麹米、蒸米和水在发酵罐中开始主发酵。这个过程持续20-40天,温度必须严格控制在特定范围内。发酵中的醪液会发出细微的滋滋声,那是酵母将糖分转化为酒精的美妙证明。随后经过上槽、过滤、火入(杀菌)、贮藏等步骤,清酒才最终成型。

现代技术创新与传统工艺的融合

当代清酒酿造正在经历一场静默的革命。温度控制设备的普及让四季酿造成为可能,而一些酒藏仍然坚持只在冬季酿造,遵循“寒造り”的古法。

精密分析仪器的引入让酿酒师能更准确把握发酵状态。但有趣的是,许多顶级酒藏依然保留着靠嗅觉和触觉判断发酵程度的传统。这种科技与经验的共存,形成了现代清酒酿造的双重面貌。

无过滤生原酒这类新风格清酒的出现,展示了年轻酿酒师的创新精神。他们在不违背日本酒基本法的前提下,探索着清酒的更多可能性。我认识一位年轻的酿酒师,他在传统纯米酒的基础上加入本地柑橘的微妙香气,既尊重了传统,又带来了新鲜感。

冷藏技术的进步让生酒(未经火入处理的清酒)得以长途运输,这让全球的清酒爱好者能品尝到最新鲜的风味。而那些坚持用木桶发酵、手工装瓶的老派酒藏,则用另一种方式守护着清酒的本真。

清酒的酿造是一场时间与耐心的游戏。在这个即食文化盛行的时代,还有一群人愿意花数月时间等待微生物完成它们的使命,这本身就是一种浪漫。

当你站在清酒专卖店的货架前,那些造型各异的酒瓶仿佛在低声诉说着自己的故事。从百年老铺到新兴酒藏,每个清酒品牌都带着独特的地域印记和酿酒哲学。选择一瓶清酒,就像选择一位旅行伴侣——它将带你领略日本不同地区的风土人情。

顶级清酒品牌介绍与特色

有些清酒品牌已经超越了饮料的范畴,成为日本文化的象征。它们代表着酿酒技艺的巅峰,也承载着几代人的匠心传承。

獺祭大概是国际知名度最高的清酒品牌之一。来自山口县旭酒造,这个原本濒临倒闭的小酒藏靠着对精米步合的极致追求重获新生。他们的二割三分(精米步合23%)刷新了人们对清酒纯净度的认知。记得我第一次品尝獺祭时,那种花果香与细腻口感带来的震撼至今难忘——它完全颠覆了我对清酒的刻板印象。

十四代无疑是清酒界的传奇。山形县的高木酒造产量有限,却创造了无数清酒爱好者梦寐以求的佳酿。独特的“七垂二十贯”压榨工艺,酒体华丽复杂,带着熟成蜜瓜和白桃的香气。价格不菲却总是一瓶难求,这种稀缺性反而增添了它的魅力。

久保田来自新泻县,堪称“淡丽辛口”风格的代表。就像新泻的粉雪一般,它的口感清澈冷冽,余味干净利落。万寿、千寿这些系列名称带着吉祥的寓意,适合搭配刺身等清淡料理。在东京的高级料亭里,经常能看到商务人士点上一瓶久保田,那已经成为一种身份品味的象征。

大七酒造的生元酒别具一格。位于福岛县,这个拥有三百多年历史的酒藏至今仍坚持生酛酿造法。他们的酒带着微碳酸感和复杂的酸度,仿佛能尝到时间沉淀的味道。去年拜访时,现任社长告诉我:“我们不是在酿酒,只是在为微生物提供理想的工作环境。”

地区特色清酒推荐

日本各地的清酒就像方言一样,带着浓厚的地域色彩。从北到南,每个产区的清酒都在诉说着当地的风土故事。

东北地区的清酒以清爽见长。秋田县的新政酒造近年来备受瞩目,他们复兴了古老的“协会6号酵母”,酿出的酒带着清新的果香。我特别喜欢他们的COLOR系列,每款酒对应一种颜色,用风味诠释色彩的意象。

关东地区的清酒风格多样。埼玉县的楯野川酒造虽然规模不大,但他们的“光明”系列将精米步合推向了极致——居然达到了1%。这种近乎偏执的追求,造就了透明感无与伦比的酒液。

近畿地区是清酒的传统重镇。京都的月桂冠清酒带着古都的优雅,适合在夏季冰饮;兵库县的黑松白鹿则保持着滩区的刚劲风格。有一次在京都的老町屋里喝到温热的月桂冠,窗外飘着细雨,那一刻真正体会到了“和”文化的精髓。

九州地区的清酒带着南国的热情。鹿儿岛的濑户酒造以芋烧酇闻名,但他们用酿造烧酇的技艺制作的“十四代 龙月”清酒,意外地获得了成功。酒体中能尝到淡淡的矿物感,呼应着樱岛的火山土壤。

如何选择适合自己口味的清酒

面对琳琅满目的清酒,找到适合自己的那一款其实有迹可循。关键在于了解自己的口味偏好,以及懂得解读酒标上的信息。

先从清酒的四种基本类型入手:薰酒香气华丽,适合清酒初学者;爽酒清淡顺口,适合配餐;醇酒米味浓郁,适合温热饮用;熟酒陈年风味复杂,适合慢慢品味。如果你喜欢白葡萄酒,可能会更偏爱薰酒;而习惯喝威士忌的人,或许会对熟酒一见钟情。

精米步合和特定名称是最实用的参考指标。大吟酿(精米步合50%以下)通常香气奔放,口感细腻;纯米酒(不添加酿造酒精)则米香浓郁,酒体饱满。但数字不是全部——我见过精米步合相同的两款酒,风味却天差地别。这就像米其林星级,它保证了下限,但上限还要看酿酒师的功力。

考虑饮用场合也很重要。日常佐餐可以选择性价比高的普通酒,特殊庆祝时开一瓶限量款大吟酿,夏日海滩聚会带上一瓶气泡清酒。记得去年夏天和朋友在海边喝铃鹿川的气泡清酒,冰凉的气泡带着淡淡的甜味,与海风简直是绝配。

价格不一定代表一切。有些小型酒藏的平价酒反而能带来惊喜。我的清酒导师常说:“最贵的酒不一定最适合你,能让你喝得开心的就是好酒。”这句话我一直记在心里。

不妨多参加清酒品鉴会,或者在专卖店请店员推荐。清酒的世界广阔而深邃,每一次尝试都可能带来新的发现。重要的是保持开放的心态,享受探索的过程。

打开一瓶清酒,就像打开一本等待阅读的书。每一口都藏着酿酒师的心意,每一滴都凝结着时光的痕迹。品鉴清酒不只是品尝酒精饮料,而是一场调动所有感官的体验——从眼睛看到酒液的颜色,到鼻子捕捉香气,最后是味蕾感受的余韵。这种细腻的享受方式,让平凡的饮酒时刻变成了充满仪式感的美学实践。

正确的清酒品鉴方法

品鉴清酒需要放慢节奏,给自己足够的时间去感受。匆忙啜饮会错过太多细节,就像快进观看一部精心制作的电影。

准备一个标准的清酒品鉴杯,最好是郁金香形的玻璃杯。这种杯型能有效聚集香气,让你更好地捕捉清酒的芬芳。倒入约三分之一的量,给香气留出足够的空间。观察酒液的颜色和透明度——年轻的清酒通常清澈如水,而经过熟成的古酒会呈现淡淡的琥珀色。

轻轻摇晃酒杯,让酒液与空气接触。将鼻子探入杯口,深吸一口气。初闻时可能是淡淡的米香,细闻之下会发现更多层次:水果、花卉、甚至矿物的气息。我曾在一次品鉴会上闻到了一款山废清酒,居然有刚出炉的面包和熟成奶酪的香气,那种复杂程度令人惊叹。

小酌一口,让酒液在口中停留片刻。不要急着咽下,用舌头轻轻搅动,感受它的质地和口感。留意甜度、酸度、苦味和鲜味的平衡。咽下后,体会余味在口腔中停留的时间。优质的清酒余韵悠长,仿佛美好的回忆久久不散。

品鉴时最好准备一杯清水和淡味饼干。在品尝不同清酒之间清洁口腔,避免风味互相干扰。记录下自己的感受也很重要——不需要专业术语,简单描述“像熟透的蜜瓜”、“带有薄荷的清凉感”这样的个人体会就很有价值。

温度与容器的选择技巧

清酒的魅力在于它的多变性——同一款酒在不同温度下会展现完全不同的个性。温度就像一把钥匙,能打开清酒不同的风味之门。

冷藏(5-10°C)适合香气华丽的大吟酿。低温能突出清新的果香,口感更加清爽。记得有次夏天在露台喝冰镇的大吟酿,那种冰凉清爽的感觉至今难忘。室温(15-20°C)则能让纯米酒的本色充分展现,米香更加浓郁饱满。

温热(40-50°C)饮用特别适合醇酒和普通酒。热量能激发酒中的鲜味,让口感更加圆润。但要注意控制温度,过热会破坏细腻的风味。烫酒(50-55°C)通常用于品质较普通的酒,高温能掩盖一些瑕疵。

容器的选择同样影响品饮体验。传统的猪口杯小巧可爱,适合一口饮尽;玻璃杯能更好地观察酒色和气泡;葡萄酒杯则最适合品鉴香气复杂的清酒。陶制德利和酒杯能保持温度,特别适合温热饮用。

我个人收藏了一套九谷烧的清酒器,不同季节使用不同的款式。春天用樱花纹样的,秋天用枫叶图案的——这种小小的仪式感让饮酒体验更加丰富。材质也会影响口感:锡杯据说能让酒质变得更柔和,玻璃杯则保持原味。

清酒与美食的完美搭配

清酒与食物的搭配是一门精妙的艺术。它不像葡萄酒那样有严格的规则,更像是在玩味觉的拼图游戏——找到那些能互相衬托、相得益彰的组合。

基本原则是地酒配地菜。产自沿海地区的清酒通常带有矿物感,很适合搭配海鲜;山区产的清酒米香突出,与野菜、菌菇相得益彰。去年在京都品尝当地清酒配京野菜,那种浑然天成的和谐让人感叹风土的神奇。

香气浓郁的薰酒适合搭配味道清淡的料理。比如刺身、白身鱼、豆腐料理。清酒的果香能提升食材的鲜甜,而不会掩盖其本味。特别是配鲷鱼刺身,清酒的细腻与鱼肉的清甜形成美妙的呼应。

醇厚的纯米酒与烧烤类食物很搭。它的饱满酒体能平衡油脂感,米香与焦香相得益彰。试过用山田锦酿造的纯米酒配烤鸡肉串,那种组合简直天衣无缝。

熟成古酒的风味复杂,适合搭配味道浓郁的料理。比如炖煮菜肴、熟成奶酪、甚至巧克力。它的坚果、香料风味能与这些食物产生有趣的对话。曾在一次餐酒搭配活动中尝到古酒配蓝纹奶酪,那种冲击力让人大开眼界。

气泡清酒是个百搭的选择。它的清爽气泡能清洁味蕾,适合搭配油炸食物、前菜拼盘。夏天野餐时带上一瓶,配什么都很惬意。

最重要的还是个人的喜好。打破常规有时能发现惊喜的组合——比如用辛口清酒配水果,或是用甜酒配咸食。清酒搭配没有绝对的对错,能让你吃得开心、喝得舒服就是最好的搭配。

清酒正悄然跨越国界,从日本传统的餐桌走向世界各地的酒吧和餐厅。这种转变不仅仅是商品的流通,更是一种文化的传播与对话。我曾在纽约一家不起眼的小酒吧里,看到调酒师向客人详细解释不同清酒的精米步合——那一刻,清酒已经不再是神秘的东方饮品,而是全球饮品文化中一个独特而迷人的分支。

清酒在国际市场的影响力

过去十年间,清酒在国际市场的表现令人瞩目。从高级餐厅的酒单到专业品酒师的推荐,清酒逐渐赢得了全球消费者的认可。这种认可不仅体现在销量增长上,更表现在人们对清酒文化的深入理解。

欧美市场对清酒的接受度显著提升。米其林餐厅开始将清酒与法餐、意餐进行创新搭配,打破了清酒只适合日料的刻板印象。记得去年在伦敦一家三星餐厅,主厨推荐用大吟酿搭配鹅肝,那种意想不到的和谐让人印象深刻。清酒特有的鲜味和细腻口感,为西餐搭配提供了全新可能。

亚洲市场的清酒消费也在快速增长。中国、韩国、新加坡等地的消费者对高品质清酒的需求日益旺盛。这些市场不仅进口日本清酒,更开始探索本土化的清酒文化。比如在中国,一些清酒吧会结合当地饮食特色,开发出清酒与川菜、粤菜的搭配方案。

国际奖项和认证体系的建立进一步推动了清酒全球化。像国际葡萄酒挑战赛(IWC)设立的清酒部门,为优质清酒提供了展示平台。获得国际认可的清酒品牌,往往能更快打开海外市场。这种专业背书让消费者在众多选择中更容易找到品质保证的产品。

清酒教育在全球范围内的普及也功不可没。国际唎酒师认证、清酒品鉴课程等专业培训,培养了一批了解清酒文化的专业人士。他们成为清酒文化的传播者,帮助更多消费者理解和欣赏这种传统饮品。

年轻一代对清酒文化的传承与创新

日本年轻一代正在用他们的方式重新定义清酒文化。他们既尊重传统,又不拘泥于传统——这种平衡让清酒文化焕发出新的活力。

清酒酒吧在年轻人群中流行起来。与传统居酒屋不同,这些酒吧注重清酒的多样性和专业性。它们可能提供数十种不同产地、不同酿造方法的清酒,并配有专业的侍酒服务。东京一些清酒吧甚至采用葡萄酒酒吧的运营模式,按杯售卖高品质清酒,降低了消费者的尝试门槛。

创意饮法成为吸引年轻人的重要手段。清酒鸡尾酒、清酒highball等创新饮品,让不习惯直接饮用清酒的人也能轻松入门。这些创意饮法保留了清酒的风味特色,又增加了饮用的趣味性。我认识的一位年轻调酒师,就用清酒为基酒创作了一系列季节性特调,深受二十代顾客喜爱。

社交媒体改变了清酒的传播方式。Instagram上的#sake标签下,每天都有来自世界各地的清酒爱好者分享他们的饮酒时刻。这种视觉化的传播让清酒文化更加亲民、更易接触。年轻酿酒师也通过社交媒体直接与消费者交流,了解市场需求,甚至发起众筹项目。

年轻消费者更注重清酒背后的故事。他们想知道酿酒用的什么米、水源来自哪里、酿酒师有什么理念。这种对透明度的要求,促使酒造更加开放,甚至推出酿酒体验课程。去年参观一家小型酒造时,看到不少年轻人专程来学习清酒酿造,那种对传统文化的热情令人感动。

创新不仅体现在饮用方式上,也体现在产品本身上。一些年轻酿酒师尝试使用特殊酵母、不同精米比例的创新配方,甚至开发低酒精、无酒精清酒,满足多元化的消费需求。

清酒产业的可持续发展与展望

清酒产业正站在传统与现代的交汇点,面临着机遇与挑战并存的未来。如何在保持传统特色的同时实现可持续发展,是整个行业需要思考的课题。

环境保护成为酒造关注的重点。许多酒造开始采用有机栽培酒米,减少农药使用。水资源保护更是重中之重——毕竟优质水源是酿造好清酒的基础。一些先锋酒造甚至实现了酿造用水的循环利用,大幅降低环境负荷。

小型酒造的复兴为产业注入活力。在大型酒造主导的市场中,小型酒造凭借其独特性和灵活性找到了生存空间。它们往往专注于特定产区、特定品种,酿造出具有鲜明个性的清酒。这种多元化发展让清酒世界更加丰富多彩。

科技与传统的融合提升着酿造效率。温度控制系统、自动化设备等现代技术的应用,让酿酒师能更精确地控制酿造过程。但值得欣慰的是,大多数酒造仍然坚持核心工序的手工操作,保留着清酒酿造的灵魂。

全球气候变化对清酒产业的影响不容忽视。气温上升、降水模式改变直接影响酒米的生长和发酵过程。一些酒造已经开始研究耐高温酵母、调整酿造季节,以适应新的气候条件。这种适应性创新可能在未来成为行业常态。

未来清酒产业的发展可能需要更多跨界合作。与餐饮、旅游、文化创意等产业的联动,能创造更大的价值。比如清酒产地的旅游开发、与艺术家合作的限量版包装、与厨师的创意搭配等,都能拓展清酒的消费场景。

人才培养是产业可持续发展的关键。传统酿酒技艺的传承需要年轻人的加入,而他们对现代营销、国际市场的理解又能为产业带来新的视角。平衡传统与创新,本土与全球,可能是清酒文化未来发展的核心命题。

清酒的故事还在继续书写。从古老的酿造传统到现代的全球视野,这种蕴含着日本精神的饮品,正以其独特的魅力连接着过去与未来,东方与西方。每一瓶清酒都是一次对话,一次跨越时间与空间的文化交流。