站在剑门关前抬头望去,那些近乎垂直的岩壁像被巨斧劈开。山体呈现出一种凌厉的线条感,仿佛千万把利剑直插云霄。"剑阁峥嵘而崔嵬"——这个形容再贴切不过。我第一次到访时正值清晨,雾气缠绕在山腰间,那些巍峨的峰峦在云雾中若隐若现,确实有种令人屏息的壮美。

剑门关险峻地势的地理构成

剑门山脉属于龙门山系的延伸段。整条山脉长约50公里,宽度却仅有不到5公里。这种狭长的地理布局造就了天然的屏障效应。最引人注目的是那些近乎90度的悬崖,高度普遍在200到500米之间。山体主要由坚硬的石灰岩构成,表面布满纵向沟壑,远看确实像无数宝剑排列。

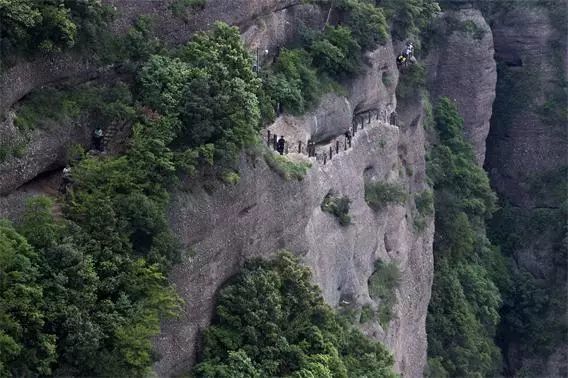

记得当时沿着古蜀道向上攀登,石阶完全是在岩壁上开凿出来的。有些路段宽度不足一米,外侧就是万丈深渊。这种地理特征不仅造就了视觉上的震撼,更形成了"一夫当关,万夫莫开"的天然防线。

地质构造与自然演变的形成过程

大约在距今两亿年前的三叠纪晚期,四川盆地还是一片汪洋。随着印支运动的地壳抬升,海底沉积的石灰岩层开始露出水面。接下来的燕山运动让这些岩层发生剧烈褶皱和断裂,形成了剑门山脉的基本骨架。

有意思的是,这里的岩石特别坚硬。我曾经捡起一块碎石观察,发现其密度明显高于普通山石。这要归功于长期的地质挤压和硅化作用。千万年的风雨侵蚀则像一位技艺精湛的雕刻师,将原本完整的岩体切割成如今这般棱角分明的模样。

剑阁在蜀道系统中的战略位置

打开四川盆地地图,你会发现剑门关正好卡在盆地北缘的咽喉位置。从关中平原进入成都平原,这里是必经之路。古人选择在此设关绝非偶然。

我查阅过一些古籍,发现早在秦汉时期,这里就是金牛道上的关键节点。所有南来北往的商旅、军队都必须通过这个狭窄的通道。站在关楼上向北眺望,来路蜿蜒在群山之间;向南望去,则是逐渐开阔的四川盆地。这种过渡性地形赋予了剑阁无可替代的战略价值。

这种地理特征不仅塑造了独特的自然景观,更在漫长的历史中成为了影响无数重大事件的关键因素。当你亲身站在那些巍峨的岩壁下,才能真切体会到什么叫"造化钟神秀"。

站在剑门关的残垣断壁上,山风呼啸而过,仿佛还能听见千年前的战鼓声。那些被岁月磨平棱角的城墙石块,每一块都像是历史的见证者。我记得第一次触摸这些古老墙体时,掌心传来的冰凉触感让人恍惚——这双手触碰的位置,或许也曾有无数戍边将士倚靠过。

古代战争中的军事要塞功能

剑门关的防御体系堪称古代军事工程的典范。整个关城巧妙地利用地形,将人工防御工事与天然险峻完美结合。关墙沿着山脊蜿蜒,重要位置设有箭楼和烽火台。最令人惊叹的是那条唯一通道的设计——宽度仅容两马并行,任何进攻方在这里都会陷入被动。

三国时期,姜维率领蜀军在此抵御钟会大军。当时魏军兵力十倍于守军,却始终无法突破这道天险。我曾在关内的军事博物馆看到复原的防守阵型图,守军只需少量兵力就能控制整条通道。这种防御效率,在现代军事学上依然被作为经典案例研究。

历代王朝对剑阁的军事布防

从秦汉开始,历代统治者都对剑阁给予特殊关注。唐代在此设立剑门县,驻守精兵;宋代更是在此修建了完善的军事设施。明朝时期,朱元璋特意下令加固关墙,并设立卫所制度。

特别值得一提的是清代的布防体系。当时在剑门关常驻兵力约两千人,配备火炮等重型武器。关内还设有军械库和粮仓,足以支撑长期固守。这些军事遗产至今仍能在遗址中找到痕迹。去年我在关内发现的一处清代兵营遗址,其布局之合理令人赞叹。

剑阁在蜀汉政权中的特殊地位

对蜀汉政权而言,剑阁不仅是军事要塞,更是维系政权存亡的生命线。诸葛亮在《隆中对》中就将剑阁列为必须坚守的战略要地。当蜀汉面临危机时,这里往往成为最后一道防线。

有个细节很能说明问题:蜀汉时期,剑阁守将都是刘备最信任的将领。这种人事安排反映出当时统治者对这里的重视程度。姜维镇守剑阁期间,即便成都已经失守,这里依然能够独立坚守数月。这种顽强的防御能力,某种程度上也体现了蜀地军民的精神特质。

剑阁的军事价值不仅体现在冷兵器时代。即便到了近代,这里依然是兵家必争之地。1935年红军长征途中,也曾在此与敌军展开激战。这种跨越时空的军事重要性,在中国历史上确实不多见。

当你沿着古战场遗址行走,那些残存的防御工事依然散发着凛然不可侵犯的气势。或许正是这种独特的气质,让剑阁在漫长的历史中始终保持着不可替代的战略地位。

第一次读到李白《蜀道难》时,我正坐在大学图书馆靠窗的位置。当念到"剑阁峥嵘而崔嵬"这句,窗外恰好传来施工的轰鸣声。那一刻,现代都市的喧嚣与诗中险峻山川形成奇妙对照,让我突然理解了这种文学意象穿越时空的震撼力。

李白《蜀道难》中的经典描绘

李白的笔触将剑阁的险峻具象化为惊心动魄的文学画面。"剑阁峥嵘而崔嵬,一夫当关,万夫莫开"——短短十四个字,却构建出立体的视觉冲击。他不仅描写山势,更通过"黄鹤之飞尚不得过,猿猱欲度愁攀援"的侧面烘托,让读者感受到那种令人窒息的险要。

有趣的是,李白本人未必亲历剑阁。这种基于传闻的创作反而赋予剑阁更丰富的想象空间。我在四川考察时遇到一位当地学者,他笑着说李白可能把秦岭、蜀道多个险要处的印象都融进了剑阁描写。这种艺术加工,恰恰成就了文学史上最经典的险关意象。

历代文人墨客的诗词赞颂

继李白之后,无数文人被剑阁意象吸引。杜甫在《剑门》中写道"惟天有设险,剑门天下壮",将自然险峻与人文情怀巧妙融合。陆游入蜀时留下的"剑门道中遇微雨",则给峥嵘山色蒙上细雨薄纱,展现刚柔并济的审美趣味。

宋代以后,剑阁在文学中的形象逐渐多元化。有的作品延续其险峻特质,有的则开始挖掘其中的哲学意蕴。苏轼在《送张嘉州》中写道"少年不愿万户侯,亦不愿识韩荆州。颇愿身为汉嘉守,载酒时作凌云游",其中就暗含对剑阁一带山水的向往。

去年在成都的古籍拍卖会上,我偶然见到明代一位不知名诗人的手稿。其中描写剑阁的诗句让我印象深刻:"千峰如剑插云中,万古苍茫接太空"。这种将地理特征与永恒时空联系的写法,确实拓展了剑阁意象的深度。

剑阁意象在中国传统文化中的象征意义

在传统文化语境里,剑阁早已超越地理概念,成为多重象征的集合体。它既是天然屏障的具象代表,也暗喻人生道路的艰难险阻。这种象征意义在戏曲、绘画中都有充分体现。

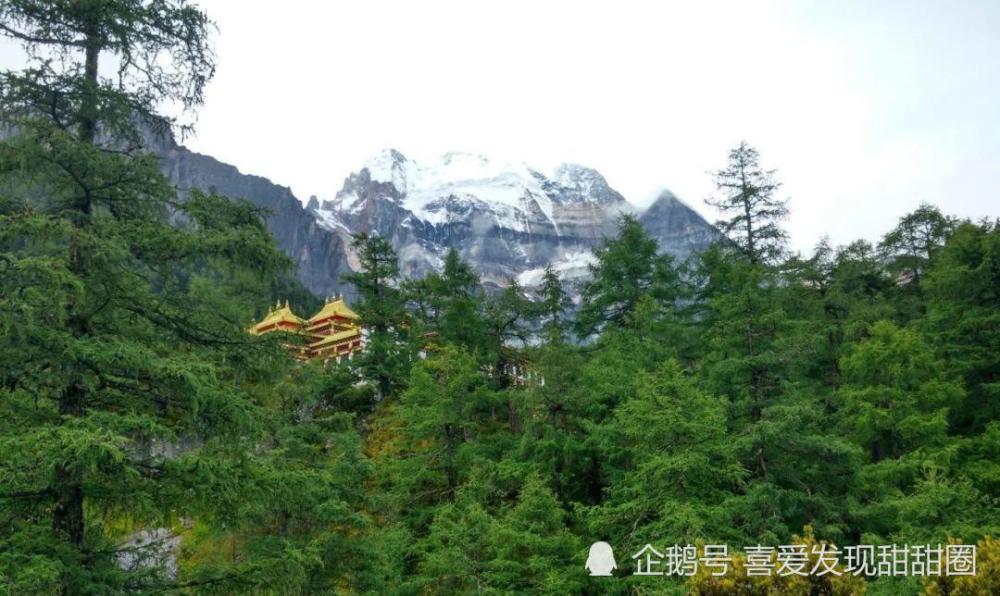

我收藏的一幅清代《蜀道图》长卷,画家用皴擦技法表现剑阁山石的质感,又在云雾缭绕处留下空白。这种虚实相生的处理,很符合中国传统美学追求的境界。画中行旅队伍与巍峨山形形成的比例反差,更强化了"人定胜天"的隐喻。

剑阁意象还常被用来象征坚定的品格。文天祥《正气歌》中"天地有正气"的浩然之气,与剑阁挺立的形象存在精神共鸣。这种将自然景物人格化的传统,确实是中国文化独特的表现方式。

如今重读那些描写剑阁的古典诗文,会发现它们共同构建了一个文化符号体系。这个体系不仅记录了中国文人对险峻山川的审美体验,更承载着民族精神中面对困难时的态度与智慧。每次站在剑门关前,那些千古名句都会在脑海中自然浮现,让人真切感受到文学与地理的永恒对话。

去年深秋站在剑门关前,山风裹挟着细雨扑面而来。望着层层叠叠的岩壁在云雾中若隐若现,我突然想起家中老人常说的那句话:"山有山的脾气,人有人的骨气。"这种将自然人格化的认知方式,或许正是理解剑阁文化内涵的钥匙。

险峻山川与民族精神的关联

剑阁的崔嵬不仅仅是一种地理特征,更是一种精神图腾。那些垂直耸立的岩壁,像极了中华民族在历史风雨中始终挺立的脊梁。每当我翻阅史书,看到我们的先民如何在这样险峻的环境中开辟道路、建立关隘,就会理解这种地理环境如何塑造了坚韧不拔的民族性格。

记得在剑阁当地听到一个传说:古代工匠修建栈道时,常常要在腰系绳索的情况下悬空作业。有次突遇山体落石,一位工匠为保护刚打好的桩孔,用身体挡住飞石。这个传说未必真实,但它传递的精神却很能说明问题——在如此艰险的自然条件下生存,需要何等勇气与毅力。

自然景观与人文情怀的融合

中国文人向来擅长在自然景物中寄托情感。剑阁的峥嵘崔嵬,在不同时代、不同心境的人眼中,呈现出完全不同的意象。对戍边将士而言,它是需要征服的天险;对行旅商贾而言,它是必须跨越的障碍;对文人墨客而言,它又是激发创作灵感的源泉。

我在剑阁博物馆见过一幅明代山水画,作者将剑阁的山形描绘得既险峻又慈悲。画中一位老僧正沿栈道缓缓而行,身后是万丈深渊,脸上却带着平和微笑。这种将极端自然环境与超然心境并置的表现手法,很能体现中国传统文化中"天人合一"的哲学理念。

剑阁形象所体现的中华美学特质

剑阁的美学价值在于它完美诠释了"壮美"这一中国传统审美范畴。它不是江南园林的精致婉约,也不是草原大漠的辽阔苍茫,而是一种带有压迫感的、令人敬畏的崇高之美。这种美既让人感到自身的渺小,又激发人超越自我的勇气。

有个细节我一直记得很清楚:在剑门关最险要的一段,岩石缝隙中顽强生长着几株松树。它们的根系深深扎入石缝,树冠却始终向着阳光伸展。这种在绝境中求生的姿态,某种程度上也是中华美学精神的写照——即便在最严酷的环境中,依然保持着向上的生命力。

从美学角度看,剑阁的崔嵬还体现了中国传统艺术中"虚实相生"的原则。实的是那千仞绝壁,虚的是缭绕云雾;实的是坚硬岩石,虚的是其中蕴含的文化记忆。每次云雾弥漫时,剑阁时隐时现的景象,就像一幅永远在变化的水墨画。

站在今天的角度回望,剑阁形象之所以能穿越时空依然鲜活,正是因为它不仅是地理存在,更是一个承载着丰富文化密码的符号。它提醒着我们,中华民族的精神世界始终与脚下这片土地紧密相连,那些看似冰冷的岩石中,其实凝结着千百年来的智慧与情感。

站在剑门关新修的观景台上,看着脚下蜿蜒的步道和远处保存完好的古栈道遗址,我突然想起第一次来这里时的景象。那是十多年前,当时景区还没这么多设施,但那份原始的震撼反而更强烈。这种变化让我思考:我们究竟该如何在保护与开发之间找到平衡?

剑门关景区的旅游开发与保护

去年带朋友游览时,他指着悬崖边的玻璃栈道问我:"这种现代设施会不会破坏古迹的原真性?"这个问题很难简单回答。景区管理处的一位老员工曾告诉我,他们在安装这些设施时,每个螺丝的位置都经过反复论证,既要保证游客安全,又要最小化对山体的影响。

实际上,剑门关的保护工作比我们想象的要精细得多。我记得在关楼附近看到过一道特殊的排水系统——表面看是仿古石材,内部却采用了现代防水技术。这种"修旧如旧"的理念贯穿在整个景区的维护中。就连步道两旁的扶手,都特意做成了粗糙的木质纹理,既符合安全标准,又不失古朴韵味。

不过旅游开发带来的压力确实存在。周末高峰期时,狭窄的古道经常挤满游客。有次我看到几个孩子在山壁上刻字,虽然工作人员及时制止了,但这种行为背后的文化认知缺失值得深思。或许我们需要的不只是物理保护,更要在游客心中种下尊重的种子。

剑阁文化的当代传播与教育意义

让我印象深刻的是在剑阁县城遇到的一所小学。他们的校本课程里专门有"剑阁文化"模块,孩子们不仅要学习相关诗词,还要亲手制作古栈道模型。有个五年级的学生对我说:"做模型时才明白,古人修栈道就像我们解数学题,一步错就全盘皆输。"

这种教育方式很巧妙地把历史文化转化成了可感知的经验。现在很多年轻人通过短视频平台认识剑阁,那些航拍镜头下的险峻山势,配上《蜀道难》的朗诵,确实产生了奇妙的化学反应。我注意到最近有个UP主的剑阁系列视频点击量很高,他用第一视角带观众"云游"古蜀道,弹幕里满是"震撼"、"想去"的留言。

但传播的深度可能还需要加强。记得有次在景区听到导游把三国时期的故事讲得活灵活现,却很少提及剑阁在地质演变、生态保护方面的价值。其实,剑阁完全能成为自然教育与人文教育的综合课堂,就像那个在岩石缝里找化石的中学生说的:"摸这些岩层的时候,感觉像是在和亿万年前的地球对话。"

历史文化遗产的可持续发展路径

可持续发展这个词听起来很现代,但剑阁的古人们早就实践过。那些依山就势修建的栈道,取材当地的维修方式,某种程度上都是古人的智慧。现在的保护工作其实是在延续这种智慧,只是用的工具更先进了。

我特别欣赏景区实行的"分区保护"策略。核心区域严格保持原貌,缓冲地带允许适度建设,外围区域则发展配套服务。这种圈层式的管理,既守住了文化根脉,又给当地居民带来了生计。认识的一位民宿老板说,他现在用的很多建材还是遵循传统工艺,但内部设施完全现代化,"要让客人既感受历史,又享受现代舒适"。

科技在保护中的作用也越来越明显。上次参观时,工作人员展示了他们用三维扫描技术建立的数字档案。每个石刻、每段栈道都有精确到毫米的记录。即使哪天自然力量造成损坏,也能按原样修复。这种"数字孪生"的概念,为文化遗产的永久保存提供了新的可能。

说到底,剑阁的保护传承不只是专家的事。每个游客的文明参观,每个当地人的文化自信,每次用心的传播,都是在为这座千年关隘注入新的生命力。就像那位在景区做了二十年清洁工的大叔说的:"我扫的不是落叶,是历史。"这句话朴素,却说出了保护传承的真谛——让历史的脉搏在今天依然有力跳动。