1.1 地理位置与行政区划

隰县位于山西省西南部,吕梁山脉南麓。县城距离临汾市区约80公里,地处黄土高原与吕梁山脉过渡地带。整个县域面积约1412平方公里,平均海拔在800-1500米之间。

行政区划上,隰县现辖5镇3乡:龙泉镇、黄土镇、午城镇、陡坡乡、寨子乡等。县城所在地龙泉镇是全县政治经济文化中心。记得去年路过隰县时,发现这里的乡镇分布很有特点——大多沿着河谷地带延伸,形成串珠状的聚落格局。

这种地理分布造就了独特的区域特色。北部山区森林茂密,中部黄土丘陵梯田层叠,南部河谷地带则是主要的农业区。三条主要河流——听水河、岔口河、城川河贯穿全境,为这片土地注入了生机。

1.2 历史沿革与文化传承

隰县的历史可以追溯到春秋时期。当时这里属于晋国领地,汉代正式设立隰县。县名“隰”字本身就很有意思,本意是低湿的地方,确实很符合这里河谷纵横的地貌特征。

在漫长的历史长河中,隰县见证了多个朝代的更迭。北魏时期这里曾是隰州治所,明清时期隶属平阳府。这种深厚的历史积淀,在当地留下了丰富的文化遗产。

文化传承方面,隰县的戏曲文化特别值得一提。蒲剧、眉户戏在这里有着深厚的群众基础。每逢节庆,乡村戏台总是座无虚席。这种戏曲传统不仅娱乐了乡民,更成为传承道德教化的重要载体。

1.3 民俗风情与传统节日

隰县的民俗活动丰富多彩,最具代表性的要数正月十五的“转九曲”。这项活动我在邻县见过,但隰县的规模更大。人们在空地上用高粱秆插成迷宫般的通道,夜幕降临时,男女老少手持灯笼在阵中穿行,祈求新的一年平安顺遂。

社火表演也是当地重要的民俗活动。春节期间,各村都会组织秧歌、高跷、锣鼓等表演队伍。这些表演既保留了传统元素,又融入了现代生活的内容,展现出民俗文化的生命力。

传统节日中,清明节和中秋节格外受重视。清明时节的寒食习俗,中秋时的手工月饼制作,都保留着浓郁的地方特色。这些习俗不仅是节日的点缀,更是连接世代的情感纽带。

隰县人的性格也很有意思。或许是受地理环境的影响,这里的人既有黄土高原的质朴厚重,又不失精明能干。这种特质在当地的商帮文化中表现得尤为明显。

2.1 自然景观推荐

隰县的自然风光带着黄土高原特有的苍茫与壮美。紫荆山自然保护区是必去的地方,这片原始次生林覆盖着大片山峦。春夏时节,漫山遍野的紫荆花盛开,整个山谷都浸染在淡紫色中。林间还能见到华北地区少见的珍稀植物,比如翅果油树,这种植物我在其他山区很少见到。

听水河峡谷的景致别有韵味。河水在红色砂岩间蜿蜒穿行,形成多个瀑布和深潭。最奇妙的是其中一段河床,水流冲击岩石发出类似琴弦的声响,“听水河”的名字便是由此而来。站在峡谷边缘,能感受到亿万年来水流雕刻大地的力量。

午城黄土峡谷展现了黄土高原最典型的地貌特征。层层叠叠的黄土剖面像一本打开的地质教科书,清晰记录着第四纪以来的气候变化。风化的黄土柱、黄土桥造型各异,在夕阳映照下泛着金黄色的光泽。这种景观让我想起在陕北见到的类似地貌,但隰县的峡谷更加集中和完整。

2.2 人文古迹探索

人文景观方面,隰县古城遗址值得细细探访。这座始建于北魏时期的古城,至今还保留着部分城墙基址和街巷格局。走在残存的石板路上,仿佛能听到历史的回响。城隍庙建筑群保存较为完好,精美的木雕和彩绘让人惊叹古代匠人的技艺。

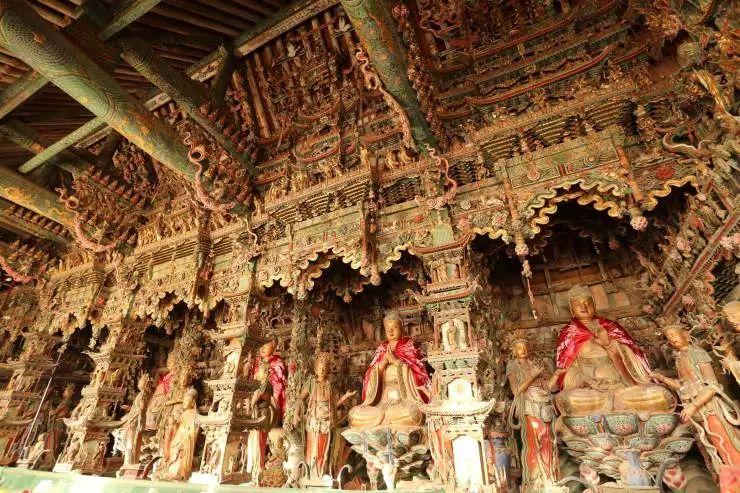

小西天佛教石窟是隰县的文化瑰宝。开凿于北齐时期的这些石窟,虽然规模不及云冈、龙门,但造像风格独具特色。记得第一次看到那些风化严重的石刻时,依然能感受到当年信徒的虔诚。最令人印象深刻的是主窟的莲花藻井,历经千年仍保持着优美的线条。

散落在乡村的古戏台是另一道风景。这些戏台多数建于明清时期,成为当地戏曲文化的重要载体。有的戏台梁架上还保留着当年的题记,记录着演出的时间和戏班名称。站在空荡荡的戏台下,似乎还能想象当年锣鼓喧天、人声鼎沸的热闹场面。

2.3 红色旅游景点

隰县的红色旅游资源相当丰富。晋西南革命纪念馆是了解这段历史的最佳去处。馆内陈列着大量实物和图片,生动再现了抗日战争时期八路军在这里活动的场景。那些发黄的照片和简陋的生活用品,默默诉说着革命先辈的艰苦岁月。

黄土会议旧址保存着重要的历史记忆。这处普通的农家院落,曾是抗日战争时期一次重要会议的召开地。简陋的土窑洞、粗糙的木桌椅,与做出的重大决策形成鲜明对比。参观时注意到墙上的军事地图还保留着当年的标记,让人不由得肃然起敬。

分布在山区的一些抗战遗址也值得探访。这些遗址大多保持着原貌,没有过多修饰。陡坡乡的一处八路军后勤基地遗址,现在还可见到当年开凿的窑洞和储粮设施。走在这些地方,能真切感受到历史的厚重感。红色旅游不仅是观光,更是一次精神的洗礼。

隰县的景点分布很有特点,自然与人文交织,古代与现代并存。每个景点都像一扇窗口,透过它们能看到这片土地深厚的历史积淀和独特的文化魅力。

3.1 特色农产品

隰县的山地气候孕育出不少独特农产品。玉露香梨是这里的招牌,果皮薄得透光,果肉细腻多汁。每年秋天梨子成熟时,整个果园都飘着清甜的香气。这种梨子咬下去几乎没有渣,甜度恰到好处。我去年尝过一次,至今还记得那种入口即化的口感。

黄土高原特有的小杂粮在这里长得特别好。红小豆颗粒饱满,颜色鲜艳,煮粥时很容易出沙。小米金黄透亮,熬出来的粥带着自然的米香。当地农民还保留着传统的种植方式,很少使用化肥。这些杂粮不仅味道纯正,营养价值也更高。

隰县核桃也是个宝贝。外壳不算太硬,轻轻一捏就能打开。果仁饱满完整,带着淡淡的奶油香气。当地人喜欢用新收的核桃仁拌凉菜,或者做成核桃酥。这种核桃含油量高,放久了会自然出油,但香味反而更浓郁。

野生菌菇是山区的又一份馈赠。春夏雨后,山林里就会冒出各种菌子。最有名的是羊肚菌,外形独特,味道鲜美。当地人采摘后通常会晒干保存,这样能锁住鲜味。用干菌炖鸡汤,那个香味能飘满整个院子。

3.2 传统手工艺品

隰县的剪纸艺术源远流长。老艺人能用一把小剪刀,在红纸上剪出各种吉祥图案。窗花、门笺、墙花,每件作品都充满生活气息。图案多是寓意美好的花鸟鱼虫,或是民间传说故事。这些剪纸线条流畅,构图饱满,带着浓郁的黄土高原风情。

柳编手艺在这里代代相传。用的是当地特产的沙柳,枝条柔韧不易折断。手艺人能编出簸箕、箩筐、收纳盒等各种生活用具。这些柳编品不仅实用,外观也很质朴美观。我见过一个老奶奶编的小篮子,每个接口都处理得特别细致。

土布纺织是另一项传统技艺。用的是老式织布机,织出来的布质地厚实,透气性好。图案多是简单的条纹或格子,颜色来自植物染料。这种布越洗越软,做成的衣服穿着特别舒服。现在会这门手艺的人不多了,但还有一些人在坚持。

泥塑玩具充满童趣。用当地特有的红胶泥捏成小动物、娃娃等造型,晾干后上彩。造型夸张可爱,色彩对比强烈。虽然做工不算精细,但那种质朴的感觉很打动人。这些泥塑不仅是玩具,更是民间艺术的载体。

3.3 地方美食推荐

隰县臊子面是必尝的美食。手擀的面条筋道爽滑,浇头用猪肉丁、豆腐、黄花菜等炒制。汤头浓郁,带着微微的酸辣味。吃面前先喝口汤,整个人都暖和起来。每家做的味道都有些许不同,但都离不开那个“香”字。

黄米糕是传统小吃。用当地产的黍米磨粉蒸制,口感软糯弹牙。可以蘸蜂蜜吃,也能夹豆沙或枣泥。刚出锅的黄米糕冒着热气,米香扑鼻。凉了之后会变得更有嚼劲,别有一番风味。

烤土豆在这里很常见。选用本地的小土豆,带皮烤到外焦里嫩。撒点盐和孜然,简单却美味。冬天的街头常能看到卖烤土豆的小摊,那香味能飘出老远。剥开焦脆的外皮,里面的土豆冒着热气,吃起来特别满足。

豆腐宴是当地的特色餐饮。用豆腐做出几十道不同菜肴,煎炸炖煮样样俱全。最特别的是砂锅豆腐,用老汤慢炖,豆腐吸饱了汤汁,味道特别鲜美。还有炸豆腐丸子、豆腐饺子等创意做法,让人大开眼界。

这些特产和美食不仅是味觉的享受,更承载着隰县人的生活智慧。从田间到餐桌,从原料到成品,每一步都体现着这片土地的独特魅力。品尝这些美食时,你能感受到隰县人对生活的热爱和对传统的坚守。