天镇县像一位沉默的守望者,静静矗立在山西省最北端。它北接内蒙古草原,东临河北平原,自古就是中原王朝与北方游牧民族交汇的前沿。这种独特的地理位置塑造了它“晋北门户”的独特气质——既保留着农耕文明的沉稳,又带着边塞地区的豪迈。

1.1 地理位置与行政区划

展开山西地图,你的视线会很自然地被最上方那片区域吸引。天镇就镶嵌在那里,属于大同市管辖,总面积约1630平方公里。它处在黄土高原东北边缘,地势由西南向东北倾斜,平均海拔在1000米左右。

行政区划上,天镇现辖7个镇、4个乡。县城位于谷前堡镇,是整个县域的政治、经济和文化中心。有意思的是,如果你仔细观察天镇的乡镇分布,会发现它们大多沿着交通要道和河谷分布——这种格局其实延续了古代军事据点的布局特点。

我记得第一次看到天镇地图时,最打动我的是它那种“牵一发而动全身”的地理位置。从这里向北,可直达内蒙古草原;向南,能深入山西腹地;向东,过永嘉堡就能进入河北。这种四通八达却又险要关键的位置,让它注定要在历史上扮演重要角色。

1.2 历史发展脉络

天镇的历史可以追溯到战国时期,那时这里属于赵国代郡。秦统一后,归属代郡平舒县。但真正让天镇在历史上留下浓墨重彩一笔的,是明代的边防建设。

“天镇”这个名字本身就充满军事色彩。明代在此设立天城卫、镇虏卫,清雍正三年(1725年)才合并二卫置天镇县。站在今天的李二口长城遗址上,你几乎能想象当年守边将士瞭望北方的情景——烽火台连绵不绝,军堡星罗棋布,构成了一道严密的防御体系。

这片土地见证过太多历史时刻。赵武灵王“胡服骑射”的变革精神可能就在这里萌发;汉朝与匈奴的拉锯战在这里反复上演;明清时期的茶马互市让这里成为民族交融的热土。每个朝代都在天镇留下了独特的印记,就像地层一样层层累积。

1.3 人口与经济发展现状

如今的天镇县居住着约20万人口,他们在这片古老的土地上续写着新的故事。农业依然是重要的产业基础,但已经不再是传统意义上的“靠天吃饭”。特色小杂粮、设施蔬菜、畜牧养殖构成了现代农业的基本框架。

让我印象深刻的是当地人对土地的深厚情感。去年秋天,我在新平堡镇遇到一位老农,他指着成片的谷子地说:“我们这儿的黄土,种出的米特别香。”这种自豪感很能说明问题——天镇人正在用自己的方式,让这片古老的土地焕发新的生机。

工业方面,风电、光伏等新能源产业开始在这里扎根。毕竟,这片曾经让守边将士饱受风沙之苦的土地,如今成了取之不尽的清洁能源宝库。这种转变颇有些历史轮回的意味。

旅游业正在成为新的增长点。越来越多的人开始对这个边塞小城产生兴趣,他们来这里不仅是为了看长城遗址,更是想体验那种独特的边塞风情。站在古堡的残垣断壁上,你能感受到历史与现代在这里奇妙地交融。

天镇就像一本需要耐心品读的历史书,每一页都写满了故事。它不张扬,却自有其深厚底蕴。了解它的过去,才能更好地理解它的现在,也更能期待它的未来。

站在天镇的山梁上眺望,你会看到两种截然不同的风景线——一边是蜿蜒起伏的明代长城遗址,像一条沉睡的巨龙横亘在黄土高原上;另一边是连绵的绿色山峦和清澈的水库,展现着大自然最本真的面貌。这种历史与自然的奇妙交融,正是天镇旅游最独特的魅力所在。

2.1 明代长城遗址群

天镇的明代长城遗址保存得相当完整,总长度超过60公里。这些长城大多建于嘉靖至万历年间,当时为了防御蒙古部落的侵扰,明朝在这里修筑了密集的边防设施。

李二口长城段可能是最让人震撼的一处。这里的城墙沿着山势起伏,虽然部分段落已经坍塌,但整体的轮廓依然清晰可见。我特别喜欢在黄昏时分来到这里,夕阳把夯土城墙染成金黄,那种苍凉壮美的感觉会让人瞬间忘记时间的流逝。

值得留意的是,天镇的长城并非单一墙体,而是一个完整的防御系统。除了主城墙,还包括敌台、烽火台、关隘等配套建筑。这些设施相互呼应,构成了立体的预警和防御网络。平远堡至新平堡之间的长城段落尤其值得细细品味,那里的墙体保存状态相对较好,还能看到当年守城士兵生活过的痕迹。

2.2 古堡建筑与军事防御体系

天镇的古堡群与长城共同构成了明代的边防体系。全县现存比较完整的古堡有十几座,每座都有其独特的故事。

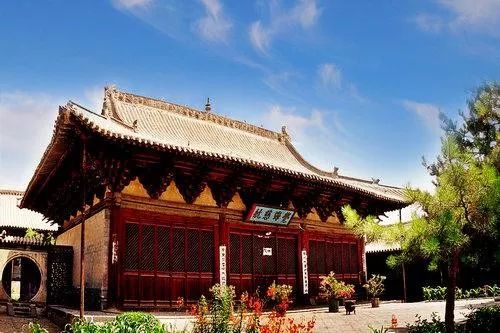

新平堡可能是这些古堡中最具代表性的一座。它始建于明代,至今堡内的街道格局依然保持着当年的模样。走在石板铺就的街道上,两旁是古朴的民居,偶尔还能看到明代衙署的遗址。最让我难忘的是堡门上方那块石匾,虽然字迹已经模糊,但依然能感受到当年的威严。

保平堡则展现了另一种风貌。这座古堡的防御设施保存得相当完整,瓮城、马面、角楼一应俱全。站在堡墙上,你可以清晰地看到整个防御体系的设计思路——每个细节都是为了最大限度地提升防守能力。记得当地一位老人告诉我,他小时候还能在堡内找到当年的箭镞和瓷片,这些零星的遗物让历史变得触手可及。

这些古堡不仅是军事设施,更是古代军民生活的见证。它们像时间的胶囊,封存着明代边塞生活的记忆。

2.3 自然景观与生态旅游

如果说长城和古堡代表着天镇的历史厚度,那么这里的自然景观则展现着它的生命活力。天镇的地形多样,从黄土丘陵到河谷湿地,为生态旅游提供了丰富的资源。

黑龙潭森林公园是个让人惊喜的地方。这里的植被覆盖率很高,夏季凉爽宜人,是避暑的好去处。公园内的溪流清澈见底,两岸生长着茂密的天然次生林。我去年夏天在那里遇到一群来自北京的观鸟爱好者,他们说这里的鸟类种类比预想的要丰富得多。

南洋河生态湿地则是另一番景象。这片湿地位于天镇东部,水源主要来自地下泉水和季节性降水。春夏季节,这里水草丰美,吸引着各种水鸟前来栖息。当地正在尝试发展生态农业观光,游客既可以欣赏自然风光,还能体验农家生活。

最让我感动的是当地人对环境保护的态度。在黑龙潭,我遇到一位义务清理垃圾的村民,他说:“这么好的山水,不能在我们这代人手里毁了。”这种朴素的环境意识,或许正是天镇生态旅游能够持续发展的根本保证。

从天镇回来很久之后,我还会想起那些画面——晨曦中的长城轮廓,古堡里斑驳的石墙,湿地中惊起的水鸟。这些记忆交织在一起,构成了天镇独特的旅游魅力。它不张扬,却让人久久难忘。

当你走进天镇的村落,会发现这里的文化气息与别处截然不同。空气中仿佛还飘荡着金戈铁马的余韵,而村民们的日常生活中又延续着古老的民俗传统。这种独特的文化气质,源自天镇作为边塞重镇的特殊历史地位,也体现在当地人生活的每个细节里。

3.1 边塞文化的历史积淀

天镇的边塞文化不是博物馆里的展品,而是活生生的存在。几百年来,这里一直是中原王朝与北方游牧民族交锋的前沿,也是不同文明交融的熔炉。

站在新平堡的城墙上,你能感受到历史的重量。这座始建于明代的军事堡垒,见证了无数次的攻防战事。我记得去年秋天在那里遇到一位放羊的老人,他指着远处的山梁说:“我爷爷那辈人还说,小时候能在这些山沟里捡到锈蚀的兵器。”这些口耳相传的记忆,让边塞历史变得具体而真实。

边塞文化最直观的体现是当地人的性格特质。天镇人普遍带着北方边民特有的豪爽与坚韧,这种性格是在长期戍边生活中形成的。他们既保持着农耕文明的务实,又吸收了游牧民族的豁达。当地朋友告诉我,直到现在,天镇人待客依然保持着“大碗喝酒、大块吃肉”的传统,这或许就是边塞豪情的现代延续。

军事防御的需要也塑造了天镇的聚落形态。村落多依山而建,房屋布局紧凑,巷道曲折如迷宫。这种设计最初是为了防御骑兵突袭,如今却成了独特的建筑文化景观。走在这些古老的街巷里,你能读懂一部立体的边塞史。

3.2 非物质文化遗产

天镇的非物质文化遗产丰富得让人惊讶。这些看似普通的民间技艺和口头传统,实际上承载着深厚的历史记忆。

天镇剪纸可能是最引人注目的非遗项目。与南方剪纸的细腻不同,天镇的剪纸风格粗犷有力,题材多与戍边生活相关。我曾在保平堡见过一位老艺人现场剪纸,她手中的长城、战马、戍卒都带着一股凛然之气。她说这些图样是祖辈传下来的,“每一幅剪纸都在讲述一个边塞故事”。

霸王鞭是另一项濒临失传的民间舞蹈。这种舞蹈源于古代军中的操练动作,表演者手持长鞭,动作刚劲有力。去年正月十五,我在新平堡看过一场霸王鞭表演,舞者们踏着鼓点,长鞭甩出清脆的响声,那种气势确实震撼人心。可惜现在会跳这种舞蹈的人越来越少了。

口述历史也是天镇非遗的重要组成部分。当地老人能讲述大量关于长城修建、边关战事的历史传说。这些故事虽然掺杂着神话色彩,但核心都是真实的历史记忆。我记得一位老人说过:“我们天镇人的祖先,不是戍卒就是军户。”这句话简单,却道出了天镇文化的根源。

3.3 特色民俗与节庆活动

天镇的民俗活动有着鲜明的边塞特色,几乎每个节庆都能找到历史的影子。

正月十五的“转九曲”是最热闹的民俗活动。人们在空地上用高粱秆插成迷宫般的通道,中间立着老杆,杆顶挂着红灯。参与者沿着通道转行,据说能消灾祈福。这个习俗据说起源于古代军阵演练,现在已经成为重要的社区活动。去年我跟着人群转完九曲,虽然不太明白其中的全部寓意,但能感受到那种浓厚的集体氛围。

农历六月的庙会也很有意思。各个古堡都会举办祭祀活动,纪念历史上的戍边名将。祭祀结束后,通常会有社火表演和集市贸易。我在新平堡的庙会上看到过“抬阁”表演,孩子们扮成历史人物,站在高高的架子上巡游,下面的人群欢呼雀跃。这种热闹,让人恍惚间回到了古代的边关集市。

婚丧嫁娶的习俗同样保留着边塞特色。比如婚礼上的“跨马鞍”,原本是祝愿新人像骑士一样勇敢;丧礼上的“引魂鸡”,则与古代的军旅信仰有关。这些习俗在现代社会依然顽强地存续着,成为连接古今的文化纽带。

离开天镇的那个早晨,我在汽车站看到一群老人围坐着唱“爬山调”。那苍凉的调子在山谷间回荡,仿佛在诉说着这片土地上的所有故事。我突然明白,天镇的文化魅力不在于某个具体的景点或文物,而在于这种渗透在日常生活里的历史感。它让每一个到访者都能触摸到时间的纹理,感受到文化的温度。