人类对死后世界的想象从未停止。地狱入口作为连接生者世界与死后领域的边界,在不同文化中呈现出惊人的相似性。这个概念或许源于我们对未知的恐惧,也可能是对生命终结的一种具象化表达。我记得小时候听奶奶讲起阴曹地府的故事,那些关于鬼门关的描述让我既害怕又着迷。这种跨越文化的共同想象,确实反映了人类心理的某些深层需求。

1.1 地狱入口在不同宗教中的定义与象征意义

宗教传统中的地狱入口往往具有双重属性。它既是物理空间的门槛,也是精神层面的转折点。基督教传统中的地狱之门通常被描绘为永不关闭的深渊,象征着与上帝的永恒分离。在但丁的想象中,地狱入口刻着那句著名的“入此门者,当弃绝一切希望”,这种绝望感几乎触手可及。

佛教的地狱道入口则与业力观念紧密相连。它不是简单的地理位置,而是因果报应的自然显现。藏传佛教中的中阴教法描述,亡灵在死后49天内会经历各种幻象,其中就包括通往地狱的恐怖入口。这种描述让我想起去年在博物馆看到的一幅唐卡,画中地狱入口被描绘成一张巨大的吞噬之口,周围环绕着受刑的灵魂,视觉效果相当震撼。

印度教经典中的地狱入口则与阎摩的统治相关。《摩诃婆罗多》中详细记载了各种地狱及其入口,每个入口都对应着特定的罪行。有趣的是,这些入口并非永久封闭,虔诚的祈祷和善行仍有可能让灵魂获得救赎。

1.2 地狱入口的文化功能与社会作用

地狱入口的传说在古代社会中扮演着多重角色。它不仅是宗教教义的具象化表现,更是社会规范的有力维护者。通过描绘地狱入口的恐怖景象,宗教权威实际上在告诫信徒:现世的行为将决定死后的命运。

这种道德教化功能在民间故事中尤为明显。我收集过一些地方传说,发现几乎每个地区都有属于自己的“地狱入口”故事。在四川某些山村,老人至今还会指着某个山洞说那是通往阴间的入口。这些地方性传说虽然细节各异,但核心功能都是强化社区的道德共识。

从社会控制的角度看,地狱入口的概念确实很有效。它让抽象的道德规范变得具体而恐怖,无形中约束着人们的行为。这种心理机制至今仍在发挥作用,只是形式变得更加现代化。

1.3 现代视角下的地狱入口概念演变

当代社会对地狱入口的理解正在发生微妙变化。科学理性的普及让传统的地狱观念逐渐褪色,但这个概念却以新的形式继续存在。心理学将地狱入口解读为心理危机的象征,那些陷入重度抑郁的人常常描述自己站在某个“深渊”边缘。

在流行文化中,地狱入口成为创作者的灵感源泉。从《地狱男爵》中的神秘石门到《鬼泣》系列游戏中的地狱之门,这些现代演绎既保留了传统元素,又注入了新的时代内涵。有趣的是,这些作品中的地狱入口往往不再是单纯的恐怖象征,而成为角色成长与蜕变的契机。

现实世界中,一些特殊的地理景观也被赋予了“地狱入口”的称号。土库曼斯坦的达尔瓦扎天然气坑洞被称为“地狱之门”,这个持续燃烧了数十年的火坑确实给人一种超现实的感觉。去年看到相关纪录片时,我不得不承认,这个现代“地狱入口”比任何传说都更令人震撼。

地狱入口的概念正在从宗教教条转变为文化隐喻。它不再只是恐吓信徒的工具,而成为我们探讨生死、道德与存在意义的思想实验场。这个概念的生命力证明,人类对生命终极问题的追问永远不会停止。

站在圣彼得大教堂的穹顶下,仰望着米开朗基罗设计的最后审判壁画,那些扭曲的面孔和深渊的入口仿佛在无声地诉说着什么。基督教传统中的地狱入口从来不只是地理概念,它是信仰与恐惧交织的产物,是每个信徒内心最深的忧虑。这种忧虑如此真实,以至于几个世纪以来,艺术家、诗人和神学家都在试图描绘那个不可见的边界。

2.1 地狱之门在圣经中的描述与解读

圣经对地狱之门的描述既具体又模糊。马太福音16章18节中,耶稣对彼得说:“我要把我的教会建造在这磐石上,阴间的权柄不能胜过他。”这里的“阴间权柄”在希腊原文中直译就是“地狱之门”。这个意象很特别——地狱被想象成一栋建筑,有着可以开启关闭的门户。

新约中另一处关键描述在启示录,那里提到“无底坑的钥匙”和“大巴比伦的倾倒”。这些文字给后世留下了巨大的诠释空间。我记得有位老牧师曾这样解释:地狱之门之所以可怕,不是因为它会关闭将人囚禁,而是因为它永远敞开,诱惑着每一个游移的灵魂。

旧约中的示阿勒概念与后来的地狱观念有所不同。希伯来文化中的死后世界更像个模糊的阴影之地,直到受到波斯文化影响,才逐渐发展出更明确的地狱观念。这种演变过程本身就很有趣,说明宗教概念也是在文化交流中不断重塑的。

2.2 中世纪欧洲的地狱入口传说

中世纪的欧洲,地狱入口几乎无处不在。修道院的手抄本边缘画着怪兽张开的巨口,教堂的浮雕刻画着罪人坠入深渊的场景。普通民众相信地狱入口可能就在某个山洞、湖底甚至森林深处。威尔士有个传说,说某个特定的山洞在圣约翰之夜会传出地狱的哀嚎,当地村民至今仍避免在那一晚靠近。

朝圣者从圣地带回的故事更加剧了这种想象。有人声称在死海附近看到了地缝中冒出的硫磺烟雾,认为那就是圣经所载所多玛城的遗迹,也是地狱的通风口。这些传说混合着地理发现与宗教想象,创造出一幅幅生动的地狱地形图。

中世纪晚期的黑死病让地狱入口的观念变得更加迫切。当死亡成为日常,地狱仿佛就藏在每个街角。教堂壁画中那些详细的地狱折磨场景,不再只是神学概念,而是对现实苦难的解释。这种将抽象教义具象化的做法,确实帮助普通人理解了不可理解的灾难。

2.3 但丁《神曲》中的地狱入口描写

但丁在《神曲·地狱篇》的开头就奠定了基调:“在人生旅程的中途,我发现自己身处幽暗的森林,因为迷失了正确的道路。”这个开头本身就充满象征——地狱入口不是突然出现的,而是在迷失中逐渐显现的。

最令人难忘的当然是地狱之门上的铭文:“由我进入愁苦之城,由我进入永世凄惨之域,由我进入万劫不复之人群……入此门者,当弃绝一切希望。”这些文字的力量如此强大,以至于六个世纪后的读者仍能感受到那种彻骨的寒意。但丁的 genius 在于他把抽象的神学概念转化为了具体的感官体验。

我大学时第一次读《神曲》,被但丁对地狱入口的空间描写震撼到了。他不仅描述了门,还描述了门前的“灰色原野”,那些既不值得赞美也不被谴责的灵魂在那里永恒徘徊。这种细节让地狱入口不再是简单的二元界限,而成为一个充满 nuance 的过渡地带。

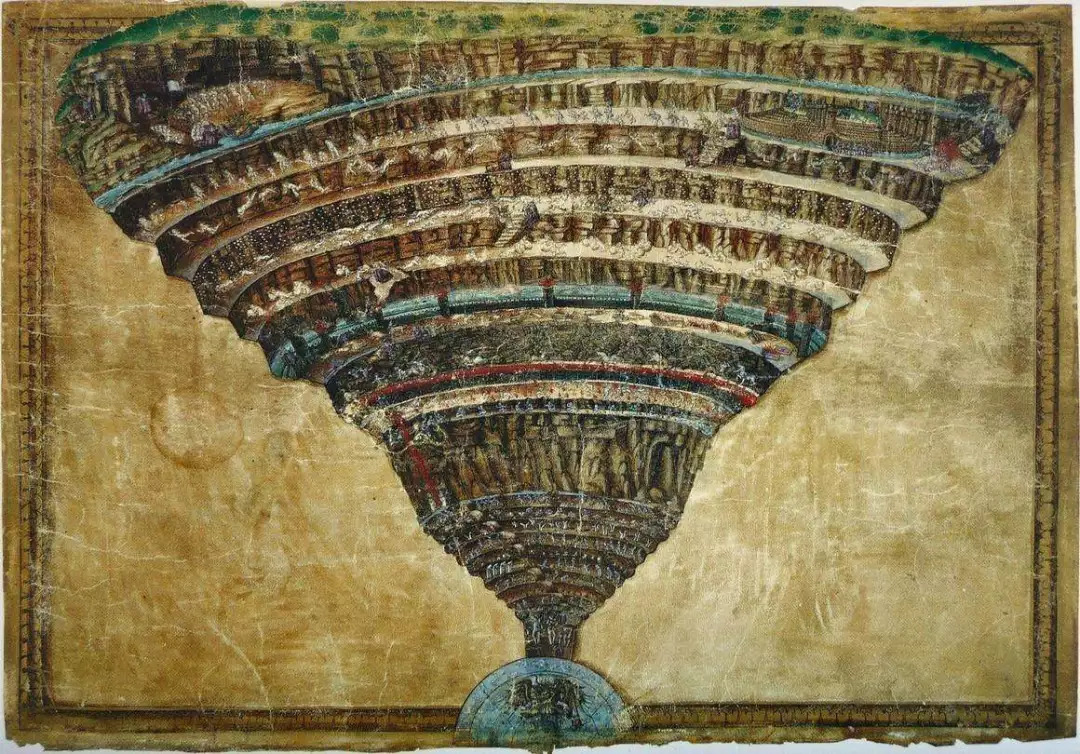

但丁的地狱是倒圆锥形的,越往下罪孽越重。这个结构本身就很说明问题——堕落是个渐进的过程,地狱入口只是开始。这种设计反映了中世纪对罪与罚的精细分类,也体现了但丁对人性复杂度的深刻理解。他的地狱入口之所以经典,正因为它是如此的人性化。

在曼谷的卧佛寺,我曾站在那幅巨大的地狱壁画前,看着那些精细描绘的刑罚场景。不同于西方地狱的火焰与硫磺,东方地狱入口更像是一面镜子,映照出每个生命在轮回中的因果轨迹。佛教与印度教对地狱入口的理解,始终与业力、轮回这些概念紧密相连,它们不是永恒的惩罚之地,而是灵魂净化过程中的临时站点。

3.1 佛教六道轮回中的地狱道入口

佛教的地狱道属于六道轮回中的下三道,被称为“naraka”。这个入口并非物理意义上的门,而是业力成熟时的必然显现。《长阿含经》里描述,众生临命终时,根据其业力会自然趋向相应的道。地狱道的入口,其实就是极重恶业在意识中投射出的景象。

有趣的是,佛教经典中地狱入口往往与寒冷或炎热的感觉相关。八热地狱的入口被描述为灼热的铁地,八寒地狱则是一片冰封的荒原。这种温度极端的意象,或许反映了古印度人对痛苦最直观的理解。我记得有位缅甸的佛教法师说过,当地狱的业力现前时,不是身体去了某个地方,而是那个地方在心中完全显现。

佛教的地狱入口最特别之处在于它的暂时性。即使是最深的地狱,众生在业报受尽后依然能够离开。这种观念与基督教的地狱截然不同,它给予每个生命终极的救赎希望。地狱入口在佛教视角下,更像是一所严厉的学校,而非永恒的监狱。

3.2 印度教经典中的地狱入口描述

印度教的地狱观念要复杂得多。《摩诃婆罗多》和往世书文献中记载了至少二十一种不同的地狱,每个都有特定的入口和统治者。阎摩,这位死神,掌管着所有这些领域。他的宫殿被描述为灵魂必须经过的第一道门槛,那里有记录官Chitragupta详细审查每个生命的善恶行为。

在《毗湿奴往世书》中,地狱入口被描绘成一条充满危险的河流,灵魂需要渡过它才能到达阎摩的法庭。这个意象在很多印度教仪式中都有体现,比如葬礼时亲属会祈祷:“愿他平安渡过所有的险阻。”这种将死亡旅程具象化的做法,帮助信徒理解那个不可见的过渡过程。

印度教的地狱入口观念与种姓制度有着微妙联系。某些文本暗示,低种姓者更容易堕入地狱。不过这种说法在现代已被许多印度教改革者质疑。实际上,传统印度教更强调个人业力而非出身决定来世,地狱入口对所有人都是平等的,只看行为的善恶质量。

3.3 东亚佛教艺术中的地狱入口形象

当你走进京都的三十三间堂,或者敦煌的莫高窟,会发现东亚佛教艺术对地狱入口的描绘极具特色。通常那是一个巨大的鬼首,张着血盆大口,罪人正被小鬼推入其中。这个形象最早可以追溯到中国的唐代佛教艺术,后来传播到朝鲜和日本。

中国佛教的地狱观念融合了本土的泰山信仰和佛教的轮回思想。泰山在古代被认为是通往冥界的入口,这个观念被巧妙地整合进佛教的地狱体系中。十殿阎罗的审判场景在东亚佛教艺术中特别常见,每个殿宇都是一道新的门槛,灵魂需要层层通过。

日本的佛教艺术则发展出了独特的“血池地狱”描绘。特别是在净土真宗的绘卷中,地狱入口常被画成一个巨大的血池,女性罪人尤其容易堕入其中。这种观念反映了日本中世时期对女性生理的某些偏见,不过现代日本佛教已开始重新审视这些传统解释。

有趣的是,东亚佛教艺术中的地狱入口往往设在寺庙的特定位置——通常在山门附近或回廊的开端。这种空间安排暗示着,地狱其实离人间很近,每个踏入寺庙的人都在象征意义上经过了这个入口。它提醒着修行者:轮回的界限,其实就在一念之间。

站在雅典的凯拉米克斯遗址,我望着那片被认为是通往冥界的古老洞穴。希腊导游轻声说,这里曾经摆放着给卡戎的银币,每个逝者都需要这枚钱币才能渡过冥河。古希腊罗马人对地狱入口的理解既诗意又现实,它不是一个惩罚之地,而是所有生命必然前往的领域,无论善恶。

4.1 冥界入口的神话传说

在荷马史诗中,冥界入口被描述为“昏暗之地”,位于遥远的西方,太阳永远照不到的所在。要进入冥界,灵魂必须渡过五条河流:斯提克斯、阿刻戎、科赛特斯、弗莱格桑和勒忒。斯提克斯河尤其重要,它是诸神发誓的圣河,任何违背斯提克斯誓言的神灵都会遭受严厉惩罚。

我记得在阅读《奥德赛》时,奥德修斯挖坑献祭羊血召唤亡灵的场景特别震撼。那些亡灵像烟雾般从地底升起,渴望饮用羊血来暂时恢复意识。这个细节暗示古希腊人认为冥界入口并非完全封闭,在特定仪式下可以短暂开启。

罗马诗人维吉尔在《埃涅阿斯纪》中描绘得更加详细。英雄埃涅阿斯带着金树枝进入冥界,这个金树枝既是献给冥后普罗塞皮娜的礼物,也是保护他安全返回的护身符。金树枝的意象很巧妙——它既象征死亡,又代表生命在另一个维度的延续。

4.2 著名地狱入口的地理位置探讨

古希腊人相信有几个真实的地理位置是冥界入口。塔那隆角是最著名的一个,位于伯罗奔尼撒半岛最南端。那里确实有个洞穴遗址,考古发现了献给哈迪斯的祭品。当地传说,赫拉克勒斯就是通过这个洞穴把刻耳柏洛斯带到人间的。

另一个重要入口在库迈,意大利西海岸的火山地区。那里的阿维尔努斯湖被认为是无鸟区,因为火山气体使得鸟类无法飞越。古人相信这是因为湖泊直通冥界,连阳光和生命都无法触及。斯特拉波在他的地理学著作中详细描述过这个地方。

洛克里斯的阿罗尼湖也很有趣。波桑尼阿斯记载那里有个“忘却之门”,据说饮用湖水就会忘记前世记忆。这个传说明显影响了后来但丁《神曲》中勒忒河的描写。实际上,许多古希腊的冥界入口都位于地质活动频繁区域,那些冒泡的硫磺泉和深不见底的洞穴自然引发了古人的想象。

4.3 冥界入口在古典文学中的表现

索福克勒斯的《俄狄浦斯在科罗诺斯》中,冥界入口被描绘成一个神圣的树林。俄狄浦斯在那里消失时,大地自动裂开接纳他。这种描写很希腊——死亡不是恐怖的终结,而是与大地和解的回归。雅典人确实在科罗诺斯有个崇拜冥界入口的圣地。

柏拉图在《理想国》末尾的厄尔神话里,描述了另一个维度的冥界入口。阵亡的士兵厄尔醒来后讲述了他的见闻:冥界有两条通道,一条通往天堂,一条通往地下,灵魂根据生前的选择各自前行。这个描述已经带有明显的哲学思考,超越了单纯的神话叙事。

卢克莱修的《物性论》则提供了唯物主义的解读。这位罗马诗人认为,所谓的冥界入口不过是人类对死亡恐惧的投射。他说那些神话中的地狱河流,其实是我们内心焦虑的象征。这种理性主义的解释在当时确实很超前,某种程度上预示了现代人对这些传说的心理学解读。

冥界入口在古典文学中最动人的描写或许是奥维德《变形记》中奥菲斯的故事。这位琴师用音乐打动了冥王,获准带领亡妻返回人间,条件是一路上不能回头看她。就在即将走出冥界入口的瞬间,奥菲斯忍不住回头,永远失去了欧律狄刻。这个悲剧暗示着,冥界的界限一旦跨越就不可逆转,即使最动人的爱情也无法打破这个法则。

站在冰岛黑沙滩上,望着那些被海浪冲刷的玄武岩柱,我突然理解了为什么维京人相信世界由九个国度组成。那些几何形状完美的石柱像是通往另一个维度的门户,而北大西洋的浓雾更给这片景观增添了神秘色彩。北欧和其他古老文化对地下世界的想象,往往比地中海文明更加寒冷、更加原始,却也更加贴近他们生活的自然环境。

5.1 北欧神话中的尼福尔海姆与赫尔海姆

北欧神话里的冥界其实有两个主要概念:尼福尔海姆和赫尔海姆。尼福尔海姆是雾之国,存在于世界诞生之初,一个充满冰霜和迷雾的原始领域。而赫尔海姆才是真正意义上的死者之国,由女神海拉统治。有趣的是,这两个地方经常被混淆,甚至在《散文埃达》里都有些含糊不清。

通往赫尔海姆的道路被称为“赫尔之路”,这条道路冰冷而陡峭,需要穿过名为“吉欧尔”的河流。河上有座金饰的桥梁,由莫德古德守护。这个细节让我想起去年在挪威博物馆看到的一件维京时代陪葬品——一把小银梳子。讲解员说,这类物品可能就是为死者渡过冥河准备的,类似于希腊的卡戎银币,但更符合北欧的实用主义审美。

海拉的领地被描述为“潮湿滴水的殿堂”,这个意象非常北欧。在斯堪的纳维亚漫长的冬季,潮湿和寒冷确实是比火焰更真实的痛苦。海拉本人也很有特点,她半张脸美丽,半张脸腐烂,象征着所有死者无论生前地位都要归于平等。这种形象比单纯的恐怖更令人深思,它暗示死亡是每个生命的必然归宿。

5.2 凯尔特神话中的异世界入口

凯尔特人对异世界的理解相当独特。他们不严格区分天堂、地狱和人间,而是相信多个平行世界通过特定入口相连。这些入口可能是一棵古老的树、一个湖底,或者特定的土丘。在爱尔兰传说中,这些地方被称为“sidhe”,意思是仙丘。

我记得在爱尔兰旅行时,当地朋友指着一处普通的草丘说,那里被认为是异世界入口。凯尔特人相信在特定的时间——比如萨温节(现在的万圣节)——这些入口会打开,两个世界的界限变得模糊。这种观念比严格的地狱入口更富有弹性,反映了凯尔特文化对生死界限的流动理解。

威尔士神话里的安温异世界特别有意思。它不像地狱而更像一个黯淡的镜像世界,有山川河流,但所有颜色都偏向灰色。英雄普伊尔骑着马追捕一只白鹿,不知不觉就进入了安温。这个传说暗示异世界入口可能就在日常生活的转角处,等待适当的时机才会显现。

马恩岛的民间传说提到,海边的某些洞穴在特定潮汐时会露出通往异世界的路径。这些传说很可能源于真实的自然现象——当潮水退去,平时被淹没的洞穴显露出来,给人“另一个世界突然开启”的错觉。这种将地理特征神话化的做法,在各个文化中都很常见。

5.3 原住民文化中的地下世界入口观念

北美原住民文化中,地下世界往往与创世神话紧密相连。霍皮族传说提到,人类曾经生活在四个地下世界,后来通过一个名为“西帕普”的洞口来到地表。这个洞口被描绘成宇宙的脐带,连接着不同的存在层面。我在亚利桑那见过一个被认为是西帕普的天然石洞,当地导游说那其实是地质断层形成的,但确实有种特别的氛围。

毛利人的神话体系里,地下世界被称为“波”。死者的灵魂需要前往新西兰最北端的雷恩加角,然后滑下一条树根进入地底。这个树根的意象很生动——它既象征连接,也暗示回归本源。波不是惩罚之地,而是祖先灵魂的聚集处,这种观念与波利尼西亚文化对祖先的尊崇一脉相承。

西伯利亚萨满教传统中,地下世界入口通常位于树根、洞穴或湖泊底部。萨满在仪式中会描述通过这些入口进入地下世界的旅程,与祖先灵魂会面并获得智慧。这些描述往往非常具体,包括遇到的各种精灵和需要克服的障碍。萨满教对地下世界的理解更像是意识状态的转换,而非物理空间的移动。

非洲约鲁巴文化的地府概念也值得注意。他们相信地下世界由奥隆kun统治,入口位于伊费圣城附近。与许多文化不同,约鲁巴神话中的地下世界并非永恒居所,灵魂在那里经过净化后可以转世重生。这种观念某种程度上接近佛教的轮回观,但带有鲜明的西非特色。

这些多元文化的地狱入口观念,共同反映了人类对未知领域的想象总是根植于各自的环境经验。北欧的冰雪、凯尔特的丘陵、原住民的自然景观,都成为了构建死后世界的原材料。也许正如一位因纽特长老说的:“我们不相信地狱在地下,我们相信它在另一个维度的冬天里。”

去年在电影院看《瞬息全宇宙》时,我被那个贝果黑洞的设定震撼了——一个普通早餐食物竟能成为吞噬一切的入口。这种将古老神话元素融入当代叙事的做法,恰恰说明了地狱入口概念的生命力。它早已不再局限于宗教典籍,而是渗透进我们日常生活的各个角落,从电影银幕到旅游攻略,甚至影响着我们理解心理世界的方式。

6.1 地狱入口在当代流行文化中的再现

电子游戏可能是地狱入口概念最活跃的演绎场。《毁灭战士》里的火星传送门,《黑暗之魂》中不断开启的深渊裂缝,这些设计都延续了传统地狱入口的恐怖美学,又赋予其互动性。玩家不再是被动聆听传说,而是亲自穿越这些入口面对未知。这种参与感让古老传说获得了新的生命力。

影视作品对地狱入口的重新诠释更加多元。从《地狱男爵》中具象化的次元通道,到《怪奇物语》里那面会呼吸的墙壁,现代创作者似乎特别擅长将日常场景转化为恐怖入口。我记得有次深夜看《阴间大法师》,主角通过模型小镇进入阴间的设定既荒诞又令人难忘。这些作品成功地将抽象概念转化为可视化的奇观。

文学创作也不甘落后。尼尔·盖曼在《美国众神》里把拉斯维加斯描绘成现代冥界,而村上春树《世界尽头与冷酷仙境》中的“小镇”则是个精神层面的地狱入口。这些作家巧妙地用隐喻手法,让读者在熟悉的环境中感受超自然的震撼。这种处理方式比直白的地狱描写更耐人寻味。

6.2 现实世界中被称为“地狱入口”的地理奇观

土耳其的棉花堡温泉被当地人戏称为“天堂的阶梯”,而附近希拉波利斯古城的地狱之门则是真正的死亡入口。这个洞穴至今仍在释放二氧化碳,古代人亲眼目睹飞入的鸟儿窒息坠落,自然将其与冥界联系起来。我去那里旅行时,虽然安全围栏让人无法亲身体验古代人的恐惧,但看着洞口蒸腾的气体,依然能感受到那种原始的震慑力。

冰岛的赫克拉火山在中世纪编年史中被称为“地狱之门”,这个标签某种程度上阻碍了早期移民。直到今天,当地导游还会指着火山口说那是“海拉的厨房”。这种将地理特征神话化的现象很有趣——人类总是用已知概念解释未知现象,而地狱入口成为理解极端地质活动的现成框架。

土库曼斯坦的地狱之门是个现代奇观。这个天然气坑洞已经燃烧了半个世纪,从太空都能看到它的火光。虽然它的形成源于工程事故而非自然力量,但那种永不熄灭的火焰完美契合了传统地狱入口的意象。当地人说夜晚站在坑边能听到“地底的呻吟”,这大概率是燃烧声的心理投射,却为这个现代奇观披上了古老传说的外衣。

6.3 地狱入口传说的心理学与哲学解读

从心理学角度看,地狱入口可能象征着人类对重大转变的恐惧。荣格学派认为这些传说反映了集体潜意识中的“阈限空间”概念——那些处于稳定状态之间的过渡地带。就像我们站在陌生城市的机场,既离开了家又尚未到达目的地,这种悬置状态确实会引发存在性焦虑。

存在主义哲学提供了另一个视角。地狱入口可以被解读为自由选择的隐喻:跨过某个界限就意味着无法回头,这很像人生中那些关键决定。萨特会说“地狱是他人”,但或许地狱更是那些永远改变我们的人生节点。每次选择都像通过一个看不见的入口,通往未知的自我。

认知科学发现,人类大脑天生倾向于将空间概念应用于抽象思维。我们谈论“人生道路”、“思想深度”,自然也会想象死后世界的入口。这种空间思维的生物学基础,或许能解释为什么不同文化都发展出了类似的地狱入口概念。

现代神经学还注意到,某些颞叶癫痫患者会经历强烈的“门户感”,感觉自己处于现实与另一个世界的边界。这类临床观察为理解地狱入口传说的起源提供了新线索——也许部分源于古代人对特殊神经状态的误解。

地狱入口传说在当代的价值,或许不在于其字面真实性,而在于它们继续为我们提供理解生死、转变和未知的叙事工具。就像一位心理学家朋友说的:“我们需要地狱入口,不是因为相信地狱存在,而是因为需要概念来处理对未知的恐惧。”这些古老传说经过现代重构,依然在帮助我们面对最根本的存在问题。