站在滇池边仰望西山,整座山脉像一位侧卧的佳人。当地人把这座山称为"睡美人",清晨的薄雾是她朦胧的面纱,傍晚的霞光是她绯红的脸颊。每次路过这里,我总会放慢脚步多看几眼——这座山与这片水,共同勾勒出昆明最动人的天际线。

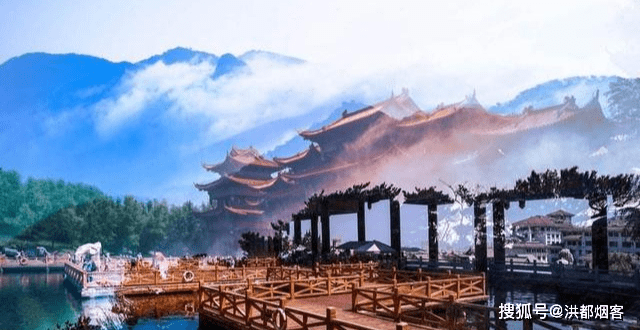

西山龙门:悬崖峭壁上的奇观

攀登西山最难忘的是那段嵌在绝壁上的石廊。手脚并用地向上,岩壁几乎贴着鼻尖,转身就能看见滇池在脚下铺展。石阶被无数足迹磨得发亮,栏杆上刻着岁月留下的痕迹。记得第一次带外地朋友来,他在龙门石窟前驻足良久,感叹古人如何在垂直崖壁上开凿出这样精巧的殿堂。

那些石刻佛像静默端坐了几百年,目光始终温柔地注视着滇池。阳光穿过石檐的缝隙,在青石板上投下斑驳光影。这个角度看到的滇池特别美,像一块巨大的蓝宝石镶嵌在群山之间。

滇池风光:高原明珠的四季变幻

滇池的蓝会随着季节变换色调。春天是清透的浅蓝,夏天变成饱满的蔚蓝,秋日泛起淡淡的银灰,冬季则笼罩着朦胧的青蓝。上个月路过海埂大坝,看见成群的红嘴鸥在湖面盘旋,这些远道而来的小精灵每年都准时赴约,给冬日的滇池增添无限生机。

傍晚时分,我常喜欢沿着湖滨路散步。夕阳把水面染成金红色,渔船缓缓归航,浪花轻拍堤岸的声音让人格外放松。偶尔会遇到垂钓的老人,他们坐在小马扎上,鱼竿在暮色中划出优雅的弧线。这般景致,看多少次都不会腻。

华亭寺古韵:千年古刹的禅意时光

穿过西山茂密的树林,华亭寺的飞檐渐渐显露。这座始建于元代的古寺有种特别的宁静,踏入山门就像进入另一个时空。古木参天的庭院里,香炉青烟袅袅,钟声悠远绵长。

寺庙后院的百年山茶树令人印象深刻。去年春天见到它开花,层层叠叠的花朵像绯红的云霞。一位扫地的僧人告诉我,这棵树见证过无数个春夏秋冬。坐在石阶上听风过檐铃,时间仿佛都慢了下来。这种宁静,在喧嚣的城市里显得尤为珍贵。

西山与滇池构成的这幅山水长卷,永远是昆明人心中最柔软的风景。无论离开多久,想起这片山水就会泛起乡愁。

清晨的西山新城在朝阳中苏醒,玻璃幕墙反射着金色光芒。不远处,彝族村落升起袅袅炊烟。这种现代与传统并存的画面,构成了西山区独特的城市韵律。我常觉得这里像个从容的舞者,一只脚踏在时代前沿,另一只脚扎根于古老土壤。

西山新城:繁华商圈与宜居社区

爱琴海购物中心的灯光总在黄昏时分亮起,流线型建筑像一艘停泊在城市里的白色帆船。商场里飘着现磨咖啡的香气,年轻父母推着婴儿车在品牌店间穿梭。但拐过两个街区,场景突然切换——社区菜市场里,摊主正用熟悉的昆明话招呼老主顾。

这种空间转换很有趣。上周陪朋友看房,站在23层样板间阳台能同时看见两种风景:一侧是万达双塔的璀璨灯火,另一侧是灰瓦白墙的老居民楼。开发商特意保留了地块上的几棵老榕树,树荫下总聚集着下棋的老人。新与旧在这里达成微妙平衡,谁也不打扰谁的生活节奏。

民族村落:多元文化的活态传承

走进团结街道的彝族村落,时间流速似乎变慢了。土坯墙上挂着成串的玉米,穿民族服饰的老奶奶坐在门槛上绣花。村里那棵三百岁的黄连木,枝叶间系着祈福的红布条。

去年火把节我被邀请参加夜宴,长街宴从村头摆到村尾。穿着盛装的彝族姑娘唱着敬酒歌,炭火上烤着乳饼的香气飘得很远。最打动我的是他们的歌谣,虽然听不懂彝语歌词,但那些苍凉悠扬的调子让人想起层叠的山峦。现在村里开了几家民宿,外地游客可以体验扎染和刺绣。传统文化没有成为博物馆里的标本,依然在日常生活中呼吸。

生态廊道:城市绿肺的呼吸韵律

从西山脚延伸到滇池边的绿道,是这座城市最温柔的缝合线。我习惯在周末清晨来这里慢跑,塑胶跑道两侧种着香樟和银杏。有次遇见晨练的阿姨们提着菜篮子,她们刚从早市回来,顺道在绿道上活动筋骨。

生态廊道设计得很聪明。架空栈道穿过树冠,让跑步的人与树上的松鼠平视;湿地观景台伸入芦苇丛,白鹭就在触手可及的地方觅食。最妙的是那些隐藏在林间的读书角,木书架里塞着漂流图书。上次看见个初中生坐在秋千上看书,阳光透过树叶在他肩上跳跃。这样的空间让自然成为日常生活的背景幕布,而非需要特意前往的远方。

或许西山区最珍贵的气质就在于这种包容性。它允许摩天大楼与青瓦房并肩而立,让咖啡厅与茶铺隔街相望。在这里,发展不是覆盖,而是编织——把现代元素细细织进传统的经纬,形成独特而温暖的城市肌理。

清晨六点半的西山步道还笼罩在薄雾里,脚步声已经此起彼伏。穿运动服的中年人边快走边听着收音机里的早间新闻,遛狗的老人停在半山腰的观景台活动筋骨。我常在这里遇见一位练太极的老先生,他的白鹤亮翅总是引得过往行人悄悄模仿。西山人似乎天生懂得如何与自然相处,他们的生活节奏像山间溪流,既有明确方向又不失从容。

晨练时光:西山脚下的健康生活

半山腰的平台上,总能看到几个熟悉的身影。穿红色练功服的大妈们随着音乐舞扇子,羽毛球在晨光里划出银色的弧线。有个戴草帽的大爷每天带着小收音机听滇剧,他说是三十年的习惯了。记得有次下雨,我以为不会有人来,却发现凉亭里聚着下象棋的人群,雨声和落子声混成特别的韵律。

这些晨练者构成西山独特的风景。他们不追求竞技体育的强度,更在意呼吸与动作的协调。山道旁的简易单杠上,退休教师老周能连续做二十个引体向上。他说在这锻炼十年了,认识每棵道旁树的变化。这种日复一日的坚持,让健康生活成为西山人骨子里的习惯。现在步道旁添了直饮水机和体测仪,但人们依然保留着在山泉边洗把脸的传统。

市井烟火:老街巷里的美食记忆

马街菜市场总在七点前苏醒。卖菌子的摊主把鸡枞、牛肝菌摆成小山,湿泥的清香混着豆花米线的热气。穿校服的学生站在早点摊前,用方言喊着“多加辣子”。我特别喜欢看卖饵块的老夫妇,丈夫负责烤制,妻子给饵块抹酱,配合得像钟表齿轮。

这些老街巷藏着西山的味觉密码。巷尾的破酥包店铺面很小,但总排着长队。老板娘记得熟客的偏好,会给上班族多包个糖腿馅的。斜对面的木瓜水摊摆了二十年,还是用古法熬制,杯底沉着真正的玫瑰糖。有次凌晨路过,看见他们全家在灯下剥木瓜籽,那种专注让人想起手艺人对待作品的态度。这些看似普通的小吃摊,其实都是流动的民俗博物馆。

发展愿景:西山未来的无限可能

去年社区规划展上,孩子们用乐高搭建心中的西山。有个小女孩做了条空中花廊,说想让爷爷奶奶散步时能碰到树上的花。这个天真构想与政府规划不谋而合——正在建设的生态连廊确实要把开花乔木引入步行系统。

西山人对待发展的态度很特别。他们既期待地铁通到家门口,也坚持保留街角那棵结酸多依果的老树。在城中村改造项目里,设计师特意把古井改造成景观水景,让老居民还能找到记忆坐标。我认识几位返乡创业的年轻人,他们把VR技术用在民族服饰展示上,却坚持用祖母教的针法缝制衣角。这种既面向未来又紧握传统的智慧,或许正是西山最动人的发展哲学。

黄昏时分,登山归来的人们在山脚茶铺歇脚。他们聊着家长里短,也谈论新区建设。茶香飘散时,远眺可见滇池对岸的灯火渐次亮起。西山人的日常就这样在晨昏交替中缓缓铺展,他们的梦想如同山间的云,既萦绕着现实的土地,又向着广阔天空舒展。