1.1 地理位置与气候特征

义乌藏在浙江中部金衢盆地的东缘,被群山温柔环抱。这座城市享受着典型的亚热带季风气候,四季像是被精心调配过的鸡尾酒——每种风味都清晰可辨。夏季的风带着海洋的湿润,冬季的风又夹杂着内陆的干爽,这种独特的地理位置让义乌的天气既不会过于潮湿,也不会太过干燥。

年平均气温维持在17℃左右,像一位温和的调酒师,把冷热平衡得恰到好处。最冷的1月平均气温约5℃,最热的7月平均气温约29℃,这种温度区间让生活在这里的人们很少需要应对极端天气的困扰。我记得去年七月路过义乌,傍晚时分走在江滨绿道,晚风拂面时竟感觉不到盛夏的粘腻,反而有种意外的清爽。

1.2 四季天气变化规律

春天的义乌像个刚刚苏醒的画家,用细雨和暖阳在天地间涂抹新绿。三月到五月间,气温从冬天的余寒中缓缓回升,雨水逐渐增多,但很少连绵不绝。这个季节的雨总是来得温柔,可能上午还阳光明媚,下午就飘起细雨,然后又悄然放晴。

夏季从六月持续到八月,这是义乌最热情的季节。气温常常攀升至35℃以上,午后雷阵雨成了常客。这些雷雨来得迅猛,去得也干脆,像是天空在给城市做快速降温护理。我曾在义乌经历过一场典型的夏季雷雨——前一刻还烈日当空,转眼间乌云压境,暴雨倾盆而下,半小时后却又云开雾散,空气里弥漫着泥土和青草的清新气息。

秋天的义乌最是迷人。九月到十一月间,天空变得格外高远清澈,气温缓缓下降,雨水明显减少。这段日子堪称义乌的黄金季节,阳光充足却不灼人,湿度适中,特别适合在户外漫步或小坐。

冬季从十二月延续到次年二月,寒冷但不严酷。偶尔会有零下的低温,但持续不久就会回暖。降雪在这里算是稀客,即便来访也是匆匆一瞥,很少能积攒起来。

1.3 主要气象灾害分析

台风是义乌最需要警惕的气象客人。每年夏秋之交,总有那么一两个台风会跋涉而来,虽然到达义乌时威力已大打折扣,但仍可能带来强风暴雨。2019年的利奇马台风让我记忆犹新,那个下午义乌的街道瞬间变成了河流,不少地下车库都遭了殃。

暴雨内涝是另一个需要关注的议题。义乌的城市化进程改变了原有的水文环境,短时强降雨很容易在低洼地段形成积水。市政部门这些年一直在升级排水系统,但面对极端降雨时,部分老城区仍然显得力不从心。

高温热浪在夏季不时造访。连续多日35℃以上的高温不仅让人体感不适,还会推高用电负荷,影响户外作业。而冬季的寒潮虽然持续时间不长,但突如其来的低温仍可能对农业和交通造成影响。

雷电、冰雹这类强对流天气像是不请自来的访客,虽然影响范围有限,但突发性强,需要格外警惕。总的来说,义乌的天气整体温和,但对这些偶尔发作的“小脾气”也要保持足够的重视。

2.1 短期天气预报服务

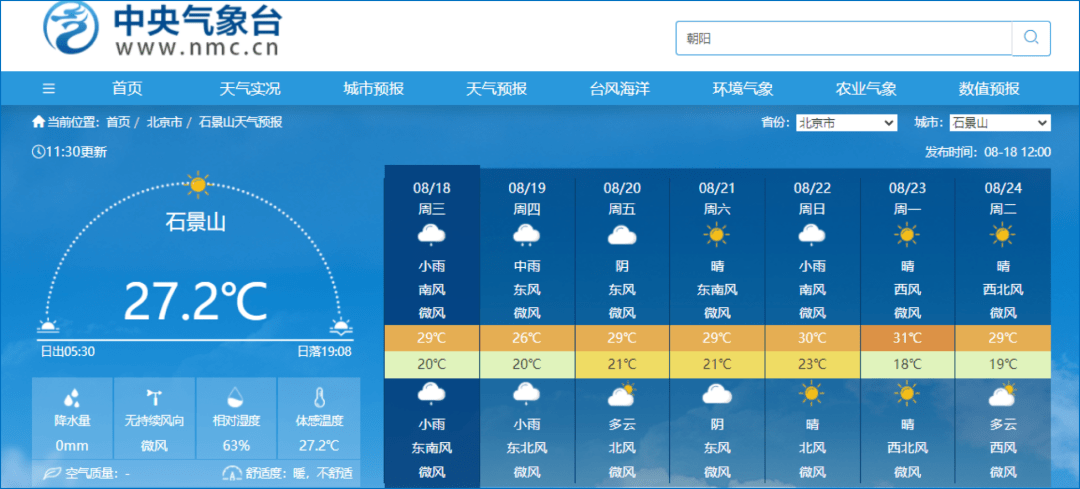

每天清晨打开手机查看天气预报,已经成为许多义乌人的生活习惯。短期预报覆盖未来三天的天气动态,准确率能达到85%以上。这些预报不仅包含常规的温度、降水概率、风向风速,还特别贴心地提供了穿衣指数、洗车指数和紫外线强度等生活化建议。

我特别喜欢义乌气象台开发的“分钟级降水预报”功能。上周三下午,我正准备出门办事,手机突然弹出“未来30分钟将有短时强降雨”的提醒。果不其然,二十分钟后大雨倾盆,这个精准的预警让我成功避免了淋成落汤鸡的尴尬。这种精细化的服务确实让天气预报从“仅供参考”变成了真正的生活助手。

气象部门每天发布早、中、晚三次预报更新,通过手机APP、电视台、广播等多渠道同步推送。预报员会结合卫星云图、雷达回波和自动气象站数据,像拼图一样把天气变化的每个细节都拼凑完整。特别是在春夏之交的强对流天气多发期,预报更新的频率会加密到每小时一次。

2.2 中长期天气趋势预测

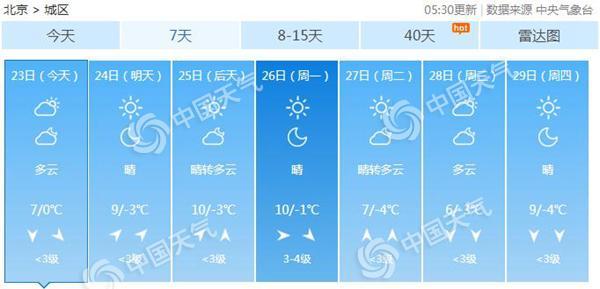

如果说短期预报是精准的导航,那么中长期预测就是大致的路线图。义乌气象台提供未来一周、一句甚至一月的天气趋势展望,这些预测虽然不能精确到具体某天的降雨量,但能很好地把握温度变化和降水时段的整体走向。

记得去年冬天,气象台提前半个月就预测到将有一轮较强冷空气影响,建议农户做好防冻准备。果然,元旦前后义乌出现了罕见的连续低温天气,那些提前收到预警的草莓种植户及时采取了保温措施,成功保住了收成。这种中长期预测在经济活动中发挥着越来越重要的作用。

季节预测更是商贸人士的必备参考。比如预测夏季高温天数偏多,空调经销商就会提前备货;预计雨季延长,雨具批发商就会增加库存。这些看似宏观的天气趋势,实际上与义乌这座商贸之城的脉搏紧密相连。

2.3 气象预警发布机制

在义乌,气象预警就像一位尽职的哨兵,时刻守护着城市的安全。预警信号分为蓝、黄、橙、红四个等级,分别代表一般、较重、严重和特别严重的气象灾害。当监测到可能引发灾害的天气时,预警信息会通过应急广播、电视滚动字幕、手机短信等渠道迅速传播。

去年夏天的一个傍晚,我正在国际商贸城附近,手机突然连续收到雷电黄色预警和大风橙色预警。不到十分钟,商城的广播开始循环播放预警信息,安保人员也开始疏导室外人员避雨。这场及时的预警让大多数人都找到了安全的避雨场所,有效避免了可能发生的意外。

特别值得称赞的是预警信息的精准定位。现在的预警已经可以细化到乡镇街道级别,不同区域可能收到不同等级的预警。比如江北地区可能发布暴雨红色预警,而江南地区只是黄色预警。这种精细化的服务让防灾措施更加有的放矢。

预警解除机制也很完善。当灾害性天气影响减弱或结束,气象台会及时发布解除信息,并附带后续天气情况和注意事项。这套完整的预警体系就像给城市装上了气象“安全阀”,既提醒风险到来,也告知危险过去。

3.1 雨季时间分布特征

义乌的雨季像一位守时的老朋友,每年四月准时叩响这座城市的大门。梅雨季节通常从四月中下旬开始,一直持续到七月初。这段时间里,天空总是灰蒙蒙的,空气里弥漫着潮湿的气息。

最特别的是五月到六月这段核心梅雨期。雨似乎永远不会停歇,时而是绵绵细雨,时而是倾盆大雨。记得去年五月,我晾在阳台的衣服连续三天都没能完全干透,最后不得不动用烘干机。这种持续的潮湿感,让每个义乌人都练就了识别不同湿度级别的本领。

有意思的是,雨季中也会出现短暂的“空档期”。有时会连续晴朗两三天,阳光突然变得奢侈起来。但老义乌人都知道,这只是雨季的小憩,新一轮降雨正在酝酿。这种晴雨交替的节奏,反而让雨季多了几分变化的美感。

3.2 降雨量统计分析

翻开气象记录,义乌雨季的降雨数据总能给人深刻印象。平均而言,整个雨季的降雨量能达到600-800毫米,约占全年降水量的40%。这个数字意味着,在短短两个多月里,义乌就能获得接近半年的雨水量。

五六月是降雨最集中的时段。我查过去年的数据,仅六月份降雨量就达到300毫米,相当于往年的1.5倍。那段时间,朋友圈里到处都是“看海”的照片,部分低洼路段确实出现了短暂的积水。

雨季的降雨强度也很有特点。它不像台风季的暴雨那样猛烈,但胜在持久。常常是细雨连绵数日,偶尔穿插几场急雨。这种降雨模式虽然很少引发严重洪涝,但对城市排水系统是个不小的考验。市政部门这些年一直在升级管网,就是要在雨季来临时让雨水流得更顺畅。

3.3 雨季对生活影响评估

雨季给义乌人的生活打上了独特印记。走在街头,你会发现雨伞成了每个人的标配,商家门口都备着免费的雨伞套。这种细致入微的服务,正是义乌人应对雨季的智慧体现。

潮湿是最大的挑战。家里的木质家具需要特别养护,否则容易发霉。我学会了一个小窍门:在衣柜里放些竹炭包,既能除湿又能防霉。很多新建小区现在都配备了除湿系统,这确实大大提升了雨季的居住舒适度。

出行方面,雨季改变了义乌人的时间观念。大家会刻意避开降雨高峰时段出门,快递员也会提前确认收件人是否在家。这种默契的配合,让整座城市在雨季依然保持着高效运转。

雨季也有它美好的一面。雨水洗刷过的城市格外清新,绿植显得更加鲜亮。偶尔雨停的傍晚,漫步在江滨公园,呼吸着湿润清新的空气,这种感觉确实让人心旷神怡。雨季的义乌,展现着不同于平日的温柔面貌。

4.1 天气与商贸活动关联分析

义乌的市场脉搏似乎总与天气同频共振。每逢雨季来临,国际商贸城的人流量就会出现微妙变化。上午的客流往往集中在室内区域,直到午后雨势渐缓,室外街区才开始热闹起来。这种天气驱动的人流规律,让商户们练就了独特的经营节奏。

记得去年梅雨季,一位做雨具批发的朋友告诉我,他的店铺在那段时间销量增长了近三成。“雨天反而成了我们的商机”,他笑着说。但隔壁经营户外用品的商户就没这么幸运了,他们的遮阳伞和沙滩椅库存积压了整整一个季度。这种鲜明的对比,生动诠释了天气对商贸的双面影响。

展会季遇上连续阴雨是最让人头疼的。去年春季广交会期间恰逢暴雨,很多境外采购商不得不调整行程。本地厂商急中生智,推出了线上VR看厂服务,这个创新举措后来反而成了标准配置。天气的不可抗力,有时反倒催生出更灵活的商业模式。

4.2 天气对物流运输的影响

物流园区的清晨最能感受天气的影响力。晴天时,装卸区早早就会排起长队;而雨天来临,整个作业节奏都会放缓。集装箱卡车司机老张告诉我,雨季他每天至少要少跑两趟货。“雨太大时高速会限速,仓库装卸也要更小心”,他无奈地摊手。

极端天气对快递配送的冲击更为直接。去年台风季,我亲眼见到快递站点积压的包裹堆成了小山。一位快递小哥苦笑着说:“这种天气,我们比客户更着急。”但令人欣慰的是,现在各大物流企业都建立了天气应急机制,智能调度系统能根据实时气象数据动态调整配送路线。

航空运输受天气制约最明显。义乌机场的朋友分享过一个案例:去年大雪导致多趟货运航班延误,一批急需发往中东的圣诞礼品差点错过销售季。幸好他们启动了备选的铁路运输方案,最终准时送达。这次经历让更多企业意识到,多元化物流渠道在应对天气风险时多么重要。

4.3 季节性天气对市场供需的影响

天气就像一只无形的手,悄悄调节着市场的供需天平。夏季持续高温时,小型电风扇、凉席等消暑产品会迎来爆发式增长。一位商户告诉我,去年七月连续高温的那周,他店里的USB小风扇日均销量达到平日的五倍。

冬季的寒潮则是另一番景象。突然的降温会让保暖用品瞬间脱销。我记得前年那场寒流来得特别突然,商贸城的保暖内衣商户们既喜又忧——订单暴增却面临库存不足。这个教训让很多商家开始重视天气预报在库存管理中的参考价值。

最有趣的是季节性产品的生产周期。与本地工厂主交流时了解到,他们现在会参考气象部门的中长期预报来安排生产。如果预测是暖冬,羽绒服的产量就会适当控制;预计雨季延长,雨具类产品的备货量就会增加。这种“看天生产”的策略,正在成为义乌商家的新智慧。

天气也在重塑采购商的行为模式。欧洲客户越来越关注产品的耐候性,中东买家则更看重商品的散热性能。这种基于气候差异的需求细分,让义乌市场呈现出更加多元化的供应格局。天气不再只是影响因素,它正在成为市场创新的催化剂。

5.1 不同季节出行建议

春天的义乌像个善变的少女。三月的午后可能温暖得只需穿件薄外套,但傍晚突然刮起的凉风会让你后悔没带件针织衫。我习惯在背包里常备一件轻便防风衣,这个习惯源于去年带客户逛市场时的教训——那天晴空万里,我们都没带伞,结果突如其来的阵雨让所有人狼狈不堪。

夏季出行最好避开正午时分。记得有次八月下午两点约见供应商,从停车场走到商贸城不过五分钟路程,衬衫后背已经湿透。现在学聪明了,尽量把户外行程安排在早晨或傍晚。随身带把小折扇不是矫情,在闷热的展厅里等待时,它比空调更能带来即时清凉。

秋天的义乌最宜人。十月清晨漫步在江滨绿道,桂花香混着微凉的空气,这是我最喜欢的季节。但要注意早晚温差,轻薄外套搭配短袖的“洋葱式”穿法很实用。去年这个时候带家人去佛堂古镇,白天阳光和煦,傍晚降温时给孩子们加件外套,玩得尽兴又不会着凉。

冬季的寒冷带着江南特有的湿气。羽绒服不是必备,但防风保暖的夹克一定要有。特别提醒北方来的朋友:这里的冷是能钻进骨子里的,别被零上的温度读数欺骗。上周遇见一位哈尔滨客商,他笑着说:“在老家零下20度都没觉得这么冷。”

5.2 特殊天气应对措施

梅雨季最考验出行智慧。雨伞是标配,但更推荐备双防水鞋套。去年六月连续阴雨,我的皮鞋泡坏了两双后才明白这个道理。现在车里常备一次性雨衣,遇到急雨时能保护重要文件和电子产品。

台风天要特别注意交通变化。去年“烟花”台风期间,我原本要去机场接客户,幸好提前查询了航班动态,发现航班已取消。及时改约视频会议,避免了白跑一趟。建议下载本地气象APP,它们会推送实时的交通管制信息。

雾霾天的防护往往被忽视。义乌冬季偶尔会有轻度污染,准备几个KN95口罩很有必要。有次冬天持续雾霾,一位新加坡客商出现呼吸道不适,后来我们在室内会议室加装了空气净化器。现在接待外宾前,我都会提前查看空气质量指数。

突发性暴雨最让人措手不及。商贸城部分区域地势较低,暴雨时容易积水。上个月亲眼见到有游客的行李箱在积水中漂浮。如果预报有强降雨,最好选择地势较高的入口进出,或者干脆调整行程。

5.3 室内外活动天气选择

计划户外景点游览要留有余地。去年安排客户去德胜岩,预报说是多云天气,结果爬到半山腰下起太阳雨。现在我会准备备选方案,比如把华溪森林公园的行程与室内购物中心搭配,天气突变时能随时调整。

大型展会期间更要关注天气。去年义博会赶上秋雨,很多穿浅色鞋子的参展商在展馆间移动时都很尴尬。建议展会期间选择深色防滑鞋,随身带个便携鞋套,这小小的准备能让你的商务形象保持得体。

夜市逛吃要考虑季节特性。三挺路夜市夏天晚上热闹非凡,但记得带把扇子驱赶蚊虫;冬天去青口夜市,坐在露天摊位吃烧烤时,一件保暖外套能让你更享受美食。我个人最喜欢春秋季的晚上,温度适中,逛起来最舒服。

室内活动的选择也暗藏玄机。酷暑午后最适合安排国际商贸城的室内采购,而凉爽的早晨则适合走访户外工厂。把天气因素融入行程规划,能让商务活动和休闲体验都更加愉悦。这种“看天行事”的智慧,是在义乌生活多年积累的经验。

6.1 气象数据收集与整理

走在义乌街头,你可能不会注意到那些安装在路灯杆上的白色小盒子。它们静静记录着温度、湿度、风速,像城市的神经末梢。我办公室楼下就有一个,每天经过时总会多看它一眼——这个习惯始于三年前参与的一个物流优化项目,当时需要精确到街区级别的微气候数据。

气象局的数据采集网络比想象中密集。除了常规的地面观测站,还在商贸城屋顶、物流园区、江滨公园等关键区域布设了微型气象站。记得有次为展会策划咨询气象部门,他们能提供主展馆周边500米范围内的实时温湿度变化,这种精细程度令人惊讶。

数据清洗是个枯燥却至关重要的环节。去年协助朋友做跨境电商仓储研究时,发现原始气象数据里存在传感器故障导致的异常值。比如某个周日上午突然出现的零下温度记录,实则是设备维护时的误报。现在处理天气数据时,我总会先花时间验证数据的连续性。

民间气象爱好者的观测记录正在成为补充。认识一位在江东街道开了十几年超市的老板,他坚持每天记录门前温度计读数。这些看似粗糙的手写数据,与官方记录交叉验证后,反而能反映出城市热岛效应的细微变化。

6.2 天气趋势分析与预测

传统节气在义乌仍然具有参考价值。清明前后必下雨的规律,在我记录的八年天气日记中应验了七次。但气候变化正在打破某些固有认知,比如近年来的“倒春寒”现象越来越不明显。这种长期观察形成的直觉,有时比单纯的数据模型更敏锐。

机器学习正在改变预测方式。参观过本地一家服装企业的智能仓库,他们的备货系统接入了多源气象数据。系统发现连续三天最高温超过28度时,夏装销量会出现明显增长。这个阈值比常规的“入夏”标准更精准,完全基于销售数据与天气的关联分析。

极端天气的预测能力仍有提升空间。去年初夏那场突发冰雹,官方预警晚了十五分钟。就是这短短一刻钟,导致国际商贸城周边大量临时停放的车辆受损。现在一些物流企业开始购买商业气象服务,虽然成本更高,但能争取到更长的应急准备时间。

气候变暖的长远影响需要重视。整理近十年数据时注意到,义乌的夏季正在变长,秋季来得越来越晚。这对羽绒服生产商的备料周期产生了实际影响——有位厂家告诉我,他们现在把厚款生产时间推迟了两周,这个调整直接来自对气温数据的分析。

6.3 气象信息发布与传播

天气预报的“翻译”工作很重要。直接呈现“降水概率30%”对普通市民可能不够直观。有次听到广播里说“出门记得带伞,但大概率用不上”,这种接地气的表达反而更容易被记住。现在做商务接待时,我会把专业术语转换成更实用的建议。

新媒体正在重塑信息传播路径。义乌气象的抖音账号会用短视频展示未来三天的天气变化,配上本地地标画面,观看量经常过万。这种形式特别受小商品市场经营户欢迎,他们需要快速获取信息,同时又要足够生动便于转发给客户。

特殊群体的定制化服务正在兴起。物流园区收到的天气预警会特别强调道路结冰风险,而商贸城的预警则侧重强对流天气对户外广告牌的影响。这种精细化服务源于对用户需求的深入理解——去年参与设计的外贸企业气象服务包,就专门增加了“货物防潮指数”这个特色指标。

气象信息的跨界融合带来新可能。最近在试验将天气数据与交通流量结合,帮助跨境电商企业优化发货时序。比如预报连续晴好天气时,建议客户集中安排户外产品的推广。这种应用已经超出传统天气预报的范畴,却真正发挥了气象数据的商业价值。