张家港这座滨江小城总是带着江南特有的温润气质。我上个月去张家港出差时,明明查看天气预报说是晴天,结果午后突然飘起细雨——这种经历让我深刻体会到,了解一个地方的天气不能只看当天预报,更需要把握中长期趋势。

地理位置与气候特征

张家港坐落在长江下游南岸,属于典型的北亚热带季风气候。这里四季分明,夏季偏湿热,冬季温和少雪。由于靠近长江入海口,空气湿度常年较高,偶尔会有江风调节体感温度。记得有次春天在张家港港口,上午还觉得闷热,下午江风一起顿时清爽许多。

这种独特的地理位置使得张家港天气具有明显的过渡性特征。它既受海洋气候影响,又保留内陆城市的特点,导致天气变化有时颇为微妙。

15天预报的意义

15天天气预报最大的价值在于提供趋势参考。它不像24小时预报那样追求精确到每小时的细节,而是勾勒出未来天气变化的整体轮廓。对于计划户外婚礼的新人、安排施工进度的工程队,或是准备农作物收割的农户来说,这种中长期展望能帮助他们提前调整方案。

我认识一位在张家港经营果园的农户,他就是根据15天预报来决定采摘时间的。虽然预报不可能百分百准确,但至少能避开明显的降雨周期。

数据来源与更新

目前提供的张家港15天天气预报,主要整合了中国气象局官方数据、欧洲中期天气预报中心(ECMWF)的全球模型,以及本地气象站的实时观测。这些数据每天会更新两次,分别在早上8点和晚上8点左右。不过越接近当前日期的预报准确度越高,7天后的预报更多是参考性质。

值得一提的是,现在智能手机上的天气应用虽然方便,但不同平台使用的数据源可能略有差异。如果你发现某个应用显示明天降雨概率50%,另一个显示60%,这很正常——它们可能采用了不同的计算模型。

翻开张家港的天气图景,就像在阅读一本缓缓展开的气候日记。上周我刚帮朋友规划张家港行程时,发现未来两周的天气模式颇有规律可循——这种整体把握确实比纠结某一天是否下雨更有实际价值。

温度变化趋势与特点

未来15天张家港的气温将呈现典型的春季过渡特征。整体温度区间预计在12℃至24℃之间波动,昼夜温差逐渐拉大。前五天温度相对稳定,最低温维持在14℃左右,最高温在20℃上下徘徊。

从第六天开始,温度曲线呈现缓慢上升趋势。特别是第10至12天,最高温度可能突破24℃,这或许意味着今年首波真正意义上的暖空气到来。不过春季气温常有反复,记得去年这个时候,张家港就在一周内经历了从18℃骤降到10℃又迅速回暖的过程。

早晚温差值得特别注意。随着日照时间延长,白天升温明显,但夜间辐射冷却效应依然显著,早晚温差最大可达10℃左右。这种天气最容易引发感冒,我通常建议去张家港的朋友采用“洋葱式”穿衣法。

降水概率与降雨量分布

未来两周张家港的降水模式呈现出间歇性特点。根据目前的数据模型,共有6天可能出现降雨,其中第3天、第7天和第13天的降水概率超过60%。

降雨类型以小雨为主,预计累计降雨量在40-60毫米之间。第7天前后可能有一次较明显的降水过程,单日降雨量或达15毫米左右。有意思的是,这些降雨日分布颇有节奏感——基本遵循“晴两三天,雨一天”的循环,这种模式对农业灌溉倒是相当有利。

江南春季的雨水总是带着几分诗意,但也给出行带来不便。我曾在四月的张家港遇到过突如其来的阵雨,没带伞的游客纷纷躲进街边店铺——现在回想起来,那倒成了独特的旅行记忆。

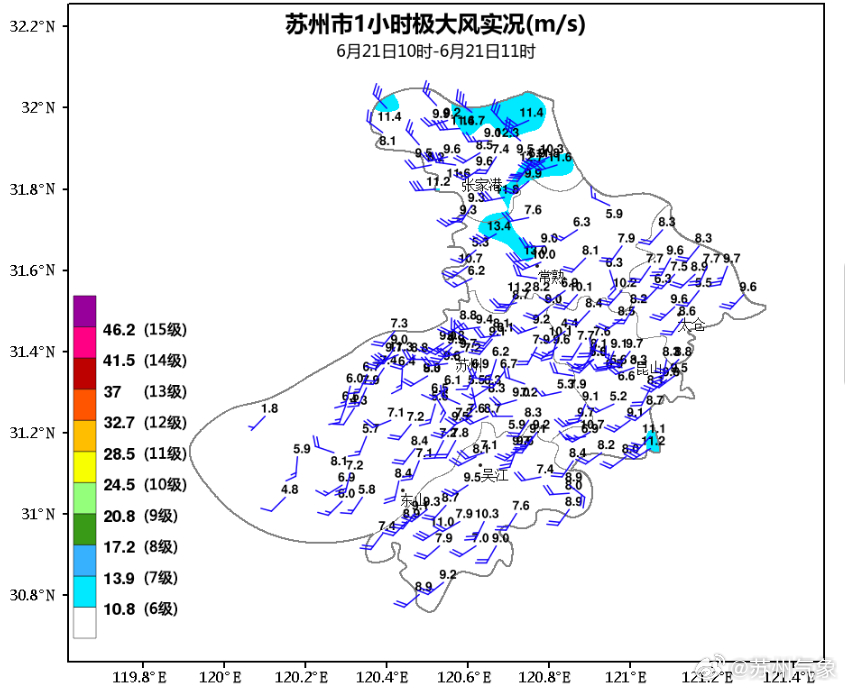

风向风力与空气质量状况

未来15天张家港主导风向为东南风,风力大多在3-4级之间。第5天和第11天可能转为偏北风,风力略有增强,但出现大风天气的概率较低。

空气质量整体处于良好至轻度污染之间。在降水前后,空气中污染物得到清洗,AQI指数通常能保持在50以下。而在连续晴好天气中,由于大气扩散条件转差,第8-10天的PM2.5浓度可能小幅上升,敏感人群需要适当防护。

江边地区的风力会明显大于市中心,这种差异有时能达到1-2级。如果你计划去双山岛或长江岸边,准备一件防风外套会很实用。

特殊天气现象预警

目前气象模型显示,未来15天内张家港出现强对流天气的可能性较低。但春季天气系统调整频繁,第6天和第14天需要关注局地雾霾的发展,特别是清晨时段能见度可能降至2-5公里。

春季也是过敏高发期,未来一周杨柳絮开始飘散,第10天后梧桐果毛也可能增多。对于过敏体质的朋友,这段时间在张家港户外活动时佩戴口罩会舒适很多。

从长期气候规律看,张家港的春季偶尔会有突如其来的雷雨。虽然本次预报周期内没有明显预警,但春季天气变化莫测,保持对短期预报的关注仍然必要。

每次查看15天预报时,我都会想起那个在张家港遇到的出租车司机。他指着手机上的天气预报笑着说:“这玩意儿就像女朋友的心情——头三天还算靠谱,后面全靠猜。”这话虽然带着调侃,却道出了长期天气预报的本质特征。

15天天气预报的准确率分析

现代气象科学已经能提供相当可靠的短期预报,但当我们把目光延伸到15天这个尺度时,情况就变得复杂起来。一般来说,张家港1-3天的天气预报准确率可以达到90%以上,4-7天的准确率约为70%-80%,而8-15天的预报准确率会逐渐下降至60%左右。

我注意到一个有趣的现象:温度预报的可靠性通常高于降水预报。未来15天内,张家港每日最高温和最低温的误差范围可能在2-3℃之间,而降水预报则更像是一种概率游戏。特别是那些显示“30%降水概率”的日子,实际上下不下雨往往取决于当天早晨的云层变化。

气象部门对15天预报的定位更多是趋势参考而非精确预测。就像上周我帮家人规划张家港行程时说的:“别太在意第十天具体多少度,重点看整体是变暖还是变凉。”

影响预报准确性的因素

天气预报本质上是在解一道充满变量的数学题。影响张家港15天预报准确性的因素之多,可能超出很多人的想象。

数值预报模型是天气预报的基础,但不同模型之间经常存在分歧。欧洲中期天气预报中心、美国国家环境预报中心和我国自主研发的GRAPES模型,对张家港同一时期的预报结果可能相差甚远。气象员需要像裁判一样在这些模型中寻找平衡点。

地形效应让张家港的天气预报变得格外棘手。这座城市位于长江下游南岸,西接江阴丘陵,东连长江三角洲平原,复杂的地形使得天气系统在此经常产生意料之外的变化。江风与陆风的交替、城市热岛效应,都可能让预报偏离最初的轨迹。

春季天气系统本身就不稳定。冷暖空气在张家港上空拉锯作战,一个小扰动就足以改变未来数天的天气格局。这就像多米诺骨牌——初始条件的微小差异,经过15天的放大,最终结果可能天差地别。

如何正确理解和使用天气预报

读懂天气预报需要一些技巧,我在张家港生活多年的经验是:把15天预报当作一份天气剧本的初稿,它会随着时间推移不断修订。

重点关注天气趋势而非具体数字。看到预报显示第十天气温24℃,你应该理解为“那几天会比较暖和”,而不是执着于是否恰好达到24℃。降水概率也是如此——30%意味着带把伞出门比较安心,但不必因此取消行程。

养成定期更新的习惯。15天预报每天都在调整,今天看到的第七天大雨预报,明天可能就变成了多云。我通常建议朋友在出发前三天再次确认天气情况,那时的准确度已经相当可观。

理解预报用语的实际含义也很重要。气象术语中的“局部地区”可能特指某个乡镇,“短时”通常不超过两小时,“小雨”意味着不需要担心积水问题。这些细节的理解能让你更好地规划行程。

出行与生活安排建议

基于张家港未来15天的天气特点,一些实用的安排建议或许能帮你避免不必要的麻烦。

穿衣方面,采用分层搭配最为明智。春季的张家港早晚凉中午热,带件方便穿脱的外套比穿着厚重衣物更实用。记得那次我在四月去香山景区,早晨穿着薄羽绒还觉得冷,中午却恨不得只穿短袖——这样的经历在张家港春季很常见。

户外活动尽量安排在预报可靠的前七天。如果计划去双山岛或凤凰山,选择降水概率低于30%的日子会更稳妥。至于第八天之后的公园野餐或露天烧烤,不妨准备一个备用室内方案。

农业生产者可以更灵活地利用这份预报。看到降水集中期,可以相应调整灌溉计划;注意到升温趋势,就能提前准备春播工作。虽然15天预报不够精确,但对农事安排仍有参考价值。

健康防护方面,关注空气质量变化比纠结具体温度更有意义。张家港春季偶尔出现的雾霾天气,对呼吸道敏感的人群影响更大。我通常会在手机上下载一个空气质量APP,与天气预报配合使用。

说到底,天气预报是一门不完美的科学,但它的存在已经让我们的生活方便了许多。在张家港这样气候多变的城市,学会与天气预报的不确定性共存,本身就是一种生活智慧。