最近总有人问我,今年冬天会不会特别冷。走在街上能明显感觉到,秋风里已经带着几分凛冽的寒意。这种天气变化让我想起去年此时,人们还在讨论是不是暖冬,而今年似乎不太一样。

气象部门权威数据解读

国家气候中心发布的冬季预测显示,今年我国大部分地区气温较常年同期偏低。特别是华北、东北地区,预计平均气温将下降1-2摄氏度。这个数据可能听起来不算惊人,但在气候变暖的大背景下,这样的降温幅度确实值得关注。

我记得去年冬天,北京的最低气温很少跌破零下十度。而根据最新预测,今年类似地区可能出现零下十五度以下的低温天气。气象专家在分析报告中提到,这种温度变化与多个气候系统的异常活动有关。

各地区温度变化趋势对比

从区域分布来看,寒冷程度呈现出明显的地域差异。北方地区预计将经历一个典型的寒冬,降雪量可能较往年增加两到三成。中部地区虽然不会像北方那样严寒,但低温持续时间会更长。南方地区则可能出现较大的温度波动,早晚温差更加明显。

长江流域的朋友告诉我,他们已经开始准备更厚的冬被。而在广东,虽然白天气温依然舒适,但早晚已经能感受到明显的凉意。这种区域差异提醒我们,防寒准备需要因地制宜。

与往年同期温度差异分析

对比过去五年的冬季气温数据,今年确实有些特别。以北京为例,过去五年12月的平均气温都在零下三度左右,而今年预计会降至零下五度。这种变化在东北地区更为显著,黑龙江部分地区可能迎来近十年来最冷的冬天。

不过话说回来,气候预测本身就存在一定不确定性。就像去年气象部门预测是冷冬,结果却是个暖冬。这种预测偏差很正常,毕竟天气系统太复杂了。但我们还是应该做好充分准备,毕竟有备无患嘛。

总的来说,今年冬天大概率会比往年更冷一些。但具体冷到什么程度,还要看后续的气候系统变化。建议大家可以提前检查家里的取暖设备,准备好过冬的衣物,这样无论天气如何变化都能从容应对。

每次寒潮来袭,我都会想起小时候奶奶说的话:“这天冷得不寻常。”确实,冬季气温的起伏从来都不是单一因素决定的,而是多个气候系统共同作用的结果。就像烹饪一道复杂的菜肴,需要各种配料恰到好处的配合。

全球气候变暖对冬季的影响

很多人觉得气候变暖就意味着冬天会越来越暖和,实际情况可能更复杂。全球变暖改变了大气环流模式,导致极端天气事件更加频繁。有时候,暖化反而会引发更强烈的寒潮。

去年我在内蒙古出差时,当地牧民告诉我一个有趣的现象:这些年冬天整体变暖了,但偶尔出现的寒潮却比以往更猛烈。这就像平静的海面突然掀起巨浪,温暖的大气中积蓄的能量,在某些条件下会以极端寒冷的形式释放出来。

科学家们发现,北极地区的快速升温削弱了极地涡旋的稳定性。这个环绕北极的强风带一旦变得不稳定,冷空气就会像决堤的洪水向南倾泻。我们经历的每一次寒潮,背后可能都有这个机制在起作用。

拉尼娜现象与冬季寒冷关系

拉尼娜这个词最近经常出现在天气预报里。简单来说,这是赤道太平洋中部和东部海水异常变冷的现象。当拉尼娜出现时,我国冬季气温往往偏低,特别是北方地区。

我记得三年前那个特别冷的冬天,正好是强拉尼娜年。当时专家解释说,拉尼娜改变了大气环流,使得冷空气更容易从高纬度地区南下。就像打开了一扇通往北极的大门,寒风可以长驱直入。

不过拉尼娜的影响也不是绝对的。它的强度、持续时间,以及与其他气候系统的相互作用,都会影响最终结果。今年的拉尼娜事件预计会持续整个冬季,这可能是预测今年偏冷的一个重要依据。

北极涛动对寒潮的影响机制

北极涛动这个词听起来很专业,其实理解起来并不难。你可以把它想象成一个气候跷跷板:当北极气压低,中纬度气压高时,冷空气就被锁在北极;反之,冷空气就会向南扩散。

去年冬天有段时间特别暖和,就是因为北极涛动处于正位相,极地涡旋很强劲,把冷空气牢牢困在北极。而今年预计会出现负位相,这意味着困住冷空气的“围栏”变弱了。

这个机制特别有意思。就像管理一个装满冰块的冰箱,如果冰箱门关不严,冷气就会外泄。北极涛动负位相时,极地涡旋变得不稳定,容易产生裂痕,让冷空气找到出口。这也是为什么有时候我们会经历气温骤降,然后又快速回升。

这些因素交织在一起,构成了冬季气温变化的复杂图景。理解这些机制,不仅能帮助我们更好地预测天气,也能让我们明白气候系统的精妙与脆弱。下次感受到寒潮来袭时,或许你会对背后的自然力量多一份理解。

天气预报说今年冬天可能偏冷,这让我想起去年那个特别寒冷的早晨。出门时低估了温度,结果在寒风中瑟瑟发抖的经历至今记忆犹新。从那以后,我开始认真研究各种防寒方法,发现保暖确实是一门学问。

居家保暖措施与设备推荐

家里的温暖程度直接影响着冬季的生活质量。我住的老房子以前冬天特别冷,后来做了些改造,现在即使室外零下,室内也能保持舒适温度。

门窗密封是个关键点。去年我用了密封条把窗户缝隙都贴了一遍,效果立竿见影。冷风不再从缝隙钻进来,室温明显提升了2-3度。这个方法成本很低,几十块钱就能搞定全屋。

取暖设备选择要因人而异。年轻人可能喜欢空调的快速制热,但老年人往往觉得太干燥。我父母就偏爱电暖器,他们说那种辐射式的温暖更舒服。现在市面上还有石墨烯取暖器,发热均匀且省电,是个不错的选择。

地面保暖经常被忽略。实木地板和瓷砖在冬天会变得特别凉,铺上地毯能明显改善。我家在客厅铺了块厚地毯,孩子可以光脚在地上玩,不用担心着凉。

出行防寒装备选择要点

出门时的保暖装备就像战士的盔甲,选对了才能在寒风中保持从容。我有个在东北工作的朋友告诉我,他们那里的经验是“三层穿衣法”:贴身层吸湿,中间层保暖,外层防风。

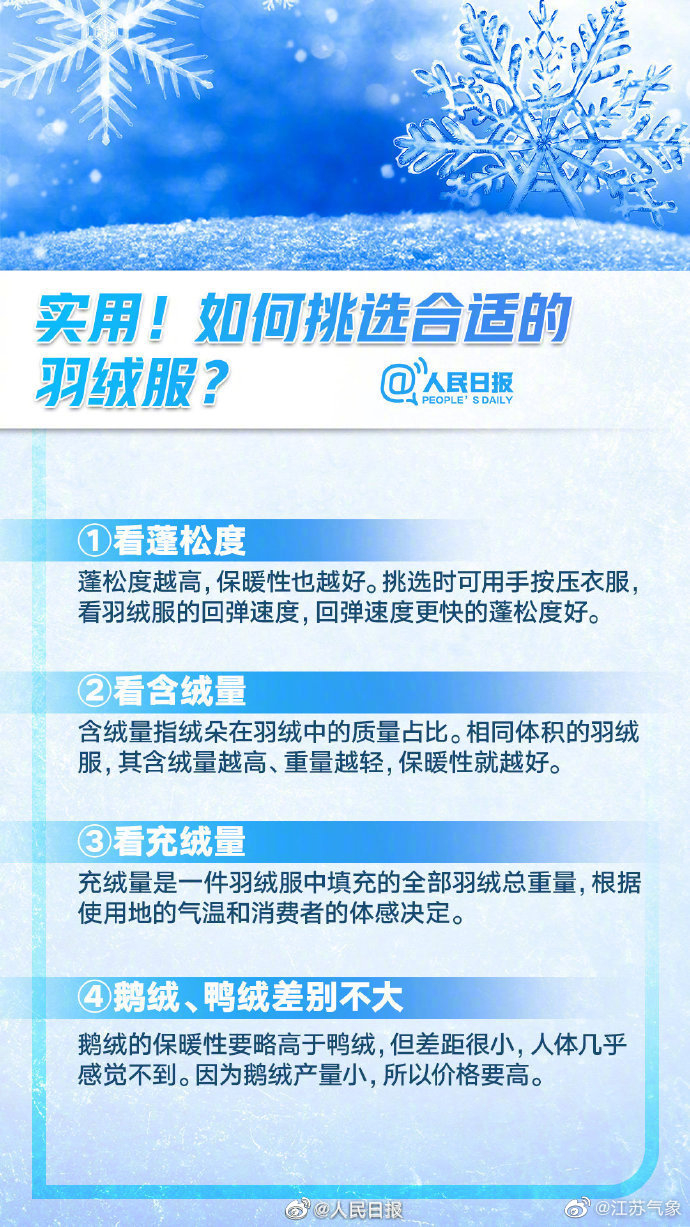

羽绒服的选择很有讲究。去年我买了件充绒量200克的羽绒服,发现确实比往年那件150克的暖和很多。不过要注意,不是充绒量越高越好,还要看蓬松度。蓬松度高的羽绒服更轻便,保暖效果也更好。

配饰的作用不容小觑。一顶合适的帽子能防止大量热量从头部散失,围巾可以保护颈部不受寒风侵袭。我习惯在包里放一副薄手套,等车或走路时戴上,手就不会冻得发僵。

鞋子的选择也很重要。去年冬天我穿了双普通的运动鞋出门,结果脚趾冻得生疼。后来换了双内部加绒的靴子,鞋底也更厚实,走在雪地里都不觉得冷。

特殊人群冬季防护建议

不同人群的保暖需求其实差异很大。我奶奶年近八十,她的保暖方式就和年轻人完全不同。

老年人的血液循环较慢,更需要注重局部保暖。我给奶奶买了电热护膝和暖脚宝,她说这些比开空调更舒服。老年人洗澡时也要特别注意,水温不宜过高,时间不能太长,最好先让浴室预热。

婴幼儿的体温调节能力还不完善。我姐姐家的宝宝去年冬天就因为这个原因感冒了。后来他们买了室温计,把婴儿房的温度控制在20-22度,湿度保持在50%左右,孩子明显舒服多了。

慢性病患者需要格外小心。我有个朋友患有哮喘,冬天一受凉就容易发作。他现在出门必戴口罩,既能保暖又能过滤冷空气。医生建议他尽量避免在早晚气温最低时外出。

户外工作者需要更专业的装备。我认识的一位快递员告诉我,他们公司今年配发了加热马甲和保暖手套,这让他们的工作环境改善了很多。连续在户外工作的人确实需要这种专业级的防寒装备。

保暖不只是为了舒适,更是为了健康。找到适合自己的防寒方式,这个冬天就能过得既温暖又安心。毕竟,再冷的天气也挡不住准备充分的人。

去年冬天那个零下十五度的早晨,我站在路边等出租车,看着呼出的白气在空气中凝结。这时一位快递小哥骑着电瓶车从我身边经过,他的护目镜上已经结了一层薄冰。这个画面让我突然意识到,当我们在室内享受暖气时,许多行业正在严寒中默默运转。

能源供应与供暖保障

记得前年那个最冷的周末,我们小区的供暖突然出了问题。维修师傅在寒风中抢修了六个小时,双手冻得通红。那次经历让我真切体会到能源供应系统在严寒中承受的压力。

电力负荷在寒流来袭时会急剧攀升。去年冬天用电高峰期间,我们城市的电网负荷创下历史纪录。供电公司的朋友告诉我,他们不得不启动应急预案,加强对重要线路的特巡。那些电力工人要顶着寒风,踩着积雪,检查每一基铁塔、每一段线路。

天然气供应面临同样挑战。北方某城市去年就出现过供气紧张的情况,很多家庭做饭都成了问题。后来了解到是因为气温骤降导致用气量激增,输气管道的压力出现波动。现在很多供气企业都会在入冬前完成管网检修,储备足够的应急气源。

供暖企业往往要提前做好准备。我采访过一家供热公司,他们的调度员从十月就开始24小时值班,根据天气预报实时调整锅炉参数。这就像在走钢丝,既要保证供暖质量,又要控制能源消耗。

交通运输与物流应对

那个大雪纷飞的傍晚,我因为航班延误在机场滞留了八个小时。看着窗外除冰车来回作业,才明白航空运输在冬季面临的特殊挑战。

航空业受天气影响最为明显。飞机除冰是保证飞行安全的关键环节,我见过地勤人员在零下二十度的环境中操作除冰车,整个过程必须争分夺秒。因为除冰液的有效时间有限,飞机必须在完成除冰后尽快起飞。

公路运输需要应对更多不确定因素。我有个跑长途货运的表哥,他的车上常备防滑链、铁锹和保暖睡袋。他说最怕遇到“暗冰”,那是路面上一层看不见的薄冰,车辆很容易打滑。现在很多物流公司都会给司机配备实时路况预警设备。

铁路系统在冬季同样面临考验。去年春运期间,我乘坐的高铁就因为接触网结冰晚点了两小时。列车长解释说,铁路部门会出动除冰车,还会在铁轨上喷洒防冻液。这些措施虽然会影响运行效率,但都是为了确保安全。

城市交通也需要特别关照。每天早上,环卫工人要在市民出行前完成道路除雪。公交公司会提前预热车辆,确保早班车能准时发车。这些看似平常的服务,背后都是无数人在严寒中的坚守。

农业与养殖业防护措施

去年冬天去郊区的农场参观,看到大棚里安装着暖风机,苗床上铺着保温膜。农场主说,这些设备让他的蔬菜在零下十度的天气里也能正常生长。

种植业防寒是个技术活。我见过一些果园在寒潮来临前给果树“穿衣服”,用保温材料包裹树干。更精细的做法是在果园四周放置加热器,通过提高局部温度来保护花芽。这些措施虽然增加成本,但能有效避免冻害损失。

养殖场的保暖措施更加专业。参观过一个现代化养猪场,他们的产房温度始终保持在30度左右。工作人员说,刚出生的仔猪对温度特别敏感,差一两度都可能影响存活率。所以在设计猪舍时,他们就考虑了地暖、保温墙等全套保暖系统。

水产养殖同样需要应对低温。有个养鱼的朋友告诉我,当水温过低时,他们会在池塘上覆盖保温膜,必要时还会使用加热棒。最麻烦的是水面结冰,要及时破冰保证氧气供应,否则整池鱼都可能缺氧死亡。

温室种植现在越来越智能化。我见过一个蔬菜基地,他们的温室能根据室外温度自动调节内部环境。当传感器检测到温度过低时,系统会自动启动暖风机,展开保温被,这些都不需要人工干预。

严寒考验着每个行业的应变能力。从能源保障到物流运输,从田间地头到养殖基地,各行各业都在用各自的方式与低温抗争。这种抗争不仅关乎经济效益,更关系到我们每个人的日常生活。

上周在电梯里遇到邻居张阿姨,她裹着厚厚的羽绒服,声音沙哑地说今年已经感冒三次了。看着她疲惫的神情,我突然意识到寒冷的冬天不只是温度计上的数字,它真真切切影响着每个人的身体健康。

寒冷天气常见疾病预防

张阿姨的情况让我想起去年冬天的经历。连续加班后免疫力下降,我在寒流来袭时得了重感冒,咳嗽持续了两周才好。医生告诉我,冬季是呼吸道疾病高发期,冷空气会刺激黏膜,降低抵抗力。

流感病毒在低温环境下更活跃。社区医院的李医生分享过一个案例,去年十二月他们接诊的流感患者比平时多了三成。他建议在入冬前接种流感疫苗,这就像给免疫系统穿上防护服。简单有效的预防方法是勤洗手,避免用手触摸口鼻,这些细节往往被忽略。

心脑血管疾病在冬季需要格外警惕。我父亲有高血压,去年冬天就因为早晚温差大导致血压波动。心内科医生提醒,寒冷会使血管收缩,血压升高,增加心脏负担。现在我会提醒父亲在清晨起床时动作放缓,出门前在门厅适应几分钟。

冻伤和低温症虽然不常见,但后果可能很严重。去年新闻报道过一位登山爱好者因装备不足导致手指冻伤,最后不得不进行手术。在零下环境中暴露皮肤超过30分钟就存在风险,特别是耳朵、手指这些末梢部位。

冬季饮食营养搭配方案

朋友家的饮食习惯给我很大启发。他们会在冬天把早餐的冷牛奶换成热粥,加入红枣、桂圆这些温性食材。这种改变看似微小,却让全家人的胃都舒服很多。

蛋白质摄入在冬天可以适当增加。记得有次去东北出差,当地人在零下二十度的天气里推荐我多吃羊肉和鱼类。这些食物能提供更多热量来抵御寒冷,确实让我感觉没那么怕冷了。不过要避免过于油腻,清炖比红烧更健康。

维生素补充同样重要。营养师朋友建议冬季多吃深色蔬菜,比如菠菜、西兰花。如果新鲜蔬菜摄入不足,可以适当补充维生素C和维生素D。我自己会在办公室备一些坚果和水果,下午饿的时候补充能量。

热饮的选择很有讲究。去年我开始用生姜红枣茶代替咖啡,发现不仅暖身效果更好,睡眠质量也改善了。传统养生智慧确实有它的道理,这些温和的热饮能促进血液循环,又不会像咖啡因那样刺激神经。

室内外温差适应技巧

我家楼道里总放着备用围巾,这是从一次尴尬经历中学到的教训。有次从温暖的室内直接冲到零下的室外,冷风灌进脖子那瞬间,我感觉呼吸都困难了。

温差适应需要缓冲期。现在我养成个好习惯,出门前会在温度稍低的门厅停留五分钟。这个简单的动作让身体逐渐适应温度变化,避免突然受凉。类似的做法也可以在进入暖气很足的室内时使用,比如先在走廊脱掉外套。

穿着搭配要兼顾室内外。我最满意的一件冬季装备是件可拆卸内胆的羽绒服,在办公室可以轻松调节厚度。这种分层穿衣法真的很实用,内层吸湿排汗,中层保暖,外层防风防水。

室内环境调节需要平衡。很多人家冬天把暖气开得太足,室内外温差超过15度反而容易感冒。我通常把室温控制在20度左右,再准备一条薄毯子在沙发上,感觉冷时随时可以披上。加湿器也很有必要,能缓解暖气带来的干燥感。

皮肤在冬季特别敏感。去年我的小腿出现干燥瘙痒,医生说是室内外温差导致的皮肤屏障受损。现在我会在出门前涂抹保湿霜,就像给皮肤加层保护膜。这个小习惯让我的冬季皮肤问题改善了很多。

健康度过冬天需要全方位的准备。从疾病预防到饮食调理,从穿着搭配到环境适应,每个细节都值得关注。毕竟,再精准的天气预报也不如一个健康的身体来得实在。