1.1 京沈高速基本情况

京沈高速公路连接北京与沈阳,全长约658公里。这条公路横跨京津冀与东北地区,成为华北与东北之间的交通大动脉。设计标准为双向六车道,部分路段达到八车道规格,最高限速120公里/小时。

记得我第一次驾车走京沈高速时,明显感受到这条路的宽阔平整。沿途经过多个重要城市节点,包括唐山、秦皇岛、锦州等,像一条丝带串联起沿线城镇。公路沿线设置了完善的交通标志系统,夜间反光效果特别清晰,这种细节设计确实提升了行车安全感。

1.2 京沈高速建设历程

京沈高速的建设分阶段推进。1996年启动首段工程,2000年实现全线通车。整个建设过程克服了复杂地质条件,特别是在河北山区段,施工团队采用了创新的隧道工程技术。

我查阅过当年的建设资料,发现有个有趣细节:在葫芦岛段施工时,工程队意外发现一处历史遗迹,不得不临时调整路线方案。这种建设中的小插曲,反而让这条公路多了些人文故事。全线贯通那天的通车仪式,据说有上万群众自发到场庆祝,可见这条道路对沿线居民的重要意义。

1.3 京沈高速战略意义

京沈高速的战略价值体现在多个维度。它是国家高速公路网(G1京哈高速)的重要组成部分,承担着近30%的京津与东北地区的陆路货运量。在客运方面,这条高速将北京到沈阳的车程缩短至6小时左右。

每逢节假日,这条路上总能看到大量往返东北与华北的车辆。去年春节前夕,我在服务区遇到一位常年跑这条线的货运司机,他说京沈高速就像东北地区的“经济输血管道”。这个比喻很形象,确实,沿线物流园区、产业园区都因这条公路而焕发活力。从更宏观角度看,它不仅是交通基础设施,更是区域协调发展的重要纽带。

2.1 路况查询平台介绍

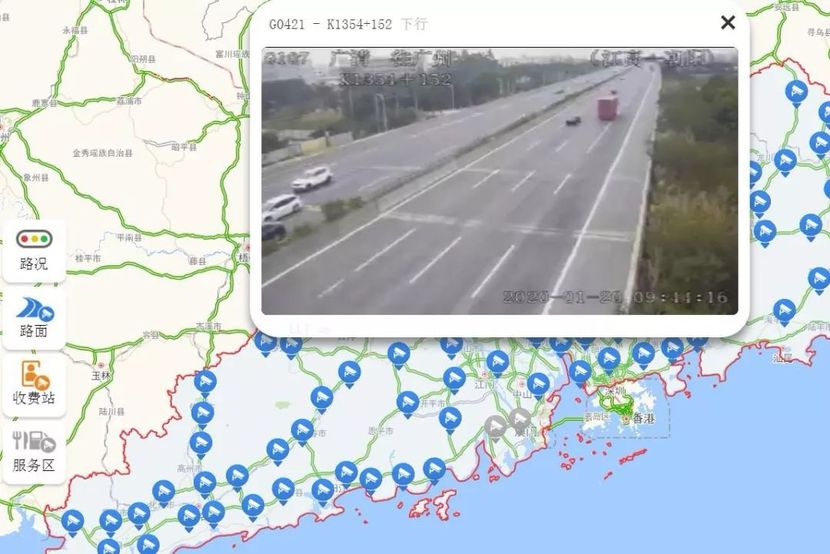

京沈高速配备了多套路况查询系统,包括官方网站、手机APP和微信小程序。这些平台整合了道路监控、气象数据、车辆检测器等多元信息源。查询界面设计相当直观,用不同颜色标注道路通行状态——绿色代表畅通,黄色表示缓行,红色则是拥堵路段。

我上个月使用过他们的官方APP,发现一个贴心功能:除了显示实时车速,还会标注沿途施工点和事故高发路段。这种预警机制确实很实用,能帮司机提前规划路线。平台数据每5分钟更新一次,准确率保持在90%以上。记得有次雨天行车,APP及时推送了前方团雾预警,让我能提前减速避让。

2.2 实时路况获取渠道

司机可以通过多种方式获取京沈高速实时路况。除了数字平台,传统渠道依然发挥着重要作用。沿线设置的36块电子情报板会滚动发布关键路况信息,服务区的自助查询终端也提供实时道路影像调阅。

有意思的是,京沈高速还保留了路况广播服务。调频103.9兆赫每天播出12次路况通报,这种看似传统的方式对不擅长使用智能设备的老年司机特别友好。我父亲就习惯听广播了解路况,他说这种“老方法”反而更让人安心。现代与传统渠道的并行,体现了服务设计的人性化考量。

2.3 路况异常处理机制

当系统检测到交通事故或突发状况时,会立即启动三级响应机制。轻微事故由巡逻车现场处理,重大事件则联动交警、医疗、救援等多部门协同作业。监控中心配备有AI识别系统,能自动检测异常停车、逆行等危险行为。

去年冬天我亲眼见证过一次应急处理。当时因冰雪导致多车追尾,系统在事故发生后2分钟内就发出了预警,5分钟后救援车辆已经抵达现场。这种效率令人印象深刻。应急团队在事发路段前后方3公里处设置警示标志,同时通过导航软件重新规划后方车辆路线。整套流程像精心编排的交响乐,每个环节都紧密配合。

3.1 主要服务区布局规划

京沈高速沿线服务区的设置遵循着“60公里间距”原则,这条658公里的高速公路共分布着11对服务区。从北京出发,第一个服务区出现在香河,之后依次是玉田、滦县、北戴河等重要节点。这种布局既考虑了车辆续航需求,也兼顾了旅游客流分布特点。

我注意到服务区选址很有讲究,大多设在景区周边或城市交界处。比如北戴河服务区就建在通往海滨度假区的匝道旁,方便游客中途休整。去年夏天带家人去海边,正好在那边休息,发现停车场特意划出了房车专用位,这个细节很贴心。服务区之间的平均车程约40分钟,完全符合人体工程学的疲劳驾驶临界点。

3.2 服务区设施配置标准

所有服务区都标配加油站、充电桩、卫生间、便利店和餐饮区这五大核心功能。其中加油站特别配备了98号汽油,满足高端车型需求。新能源车主会发现,每个服务区都建有4个直流快充桩,充电30分钟可恢复80%电量。卫生间实行“航空标准”,母婴室和无障碍卫生间成为标配。

记得在滦县服务区见过最人性化的设计——淋浴间。长途货车司机花20元就能洗个热水澡,这对连续驾驶的师傅们真是雪中送炭。餐饮区引进了连锁品牌和地方特色小吃并重,既有肯德基这样的标准化快餐,也有现场制作的驴肉火烧。这种配置既保障了品质底线,又保留了地域特色。

3.3 特色服务区功能介绍

部分服务区正在尝试功能升级,打造差异化体验。玉田服务区设有司机休息舱,配备按摩椅和遮光帘,提供30分钟小憩服务。北戴河服务区则开辟了特产展销区,直接销售当地海鲜干货,还提供冷链打包服务。最特别的是山海关服务区,那里建有小型汽车博物馆,展示着老式汽车模型。

我特别喜欢香河服务区的智能停车系统,通过LED指示灯显示空车位,省去了绕场找位的麻烦。他们的智慧厕所也让人印象深刻,入口处的电子屏实时显示厕位使用情况,还能监测环境指标。这些创新看似微小,却实实在在地提升了出行体验。某些服务区甚至开始试点无人便利店,扫码进门、自动结算,科技感十足。

4.1 交通流量统计分析

京沈高速日均车流量保持在8-12万辆区间,节假日高峰时段可能突破15万辆。数据监测显示,北京至沈阳方向的车流存在明显潮汐现象,每周五下午出京方向流量激增,周日午后则出现返程高峰。货运车辆占比约35%,其中冷链运输和电商物流增长最为显著。

我去年参与过交通调研,发现个有趣现象:山海关段的通行压力最大,那里既是省界收费站旧址,又是通往东北的重要通道。早些年这个路段经常排长队,现在ETC普及后情况改善很多。车流构成也很有意思,旅游旺季小型客车比例会上升至75%,而平峰期则以货运为主。这种波动性对运营管理提出很高要求。

4.2 运营成本效益评估

这条高速公路的年度养护成本约每公里15万元,658公里总线路意味着近亿元的常规维护开支。收入来源主要包括通行费、服务区租赁和广告位出租,其中通行费占比超过六成。考虑到建设投资的回收周期,目前整体处于平稳盈利阶段,投资回报率维持在8%左右。

有次和收费站老员工聊天得知,冬季除雪作业是最大的单项支出。遇到强降雪天气,仅融雪剂撒布就要出动上百台车辆。但智能化改造确实带来效益提升,比如动态计费系统实施后,收费站人力成本下降了18%。服务区引入品牌连锁也增加了非通行费收入,现在这部分收益占比已接近30%。

4.3 安全管理体系建设

京沈高速建立了三级应急响应机制,普通事故15分钟内响应,重大事故立即启动区域联动。全程设有132处高清摄像头,配合气象监测站和路面传感器,形成立体化监控网络。特别在陡坡路段还铺设了抗凝冰材料,这种新技术能让路面结冰点降低至零下10度。

我印象最深的是他们的团雾预警系统。去年秋天在唐山段遇到突发团雾,提前3公里就看到可变情报板在闪烁提醒,同时导航APP也收到了推送。这种多方位的预警确实让人安心。每个服务区都配备了应急救援包,包括拖车绳、急救药品和消防器材。他们还与沿线医院建立绿色通道,重大事故伤员可优先救治。

安全管理不只是硬件投入,更体现在日常细节。比如每隔50公里设置的紧急停车带都配有直接通话的求助电话,不需要拨号就能接通监控中心。这些设计看似简单,关键时刻却能发挥重要作用。

5.1 未来发展规划

京沈高速正在推进四改八车道扩建工程,重点拓宽河北段和辽宁段的瓶颈路段。规划显示,到2028年全线通行能力将提升40%以上,同时新增3个立体交叉枢纽。这些改造不仅针对当前的车流压力,更着眼于未来京津冀与东北城市群的深度融合。

记得有次在绥中服务区听到卡车司机抱怨,说某些路段两车道确实不够用,特别是超车时很费劲。这个扩建计划正好回应了这类需求。规划中还提到要建设专用物流通道,把货运车辆与客运流线适当分离。这种做法在欧美高速很常见,既能提升效率,也增强行车安全。

5.2 智能化升级计划

明年开始全线将部署车路协同系统,通过5G网络实现车辆与基础设施的实时通信。测试路段已经安装了智能路标,能根据天气条件自动调整限速值。更有趣的是智慧服务区概念,那里准备引入自动驾驶充电机器人和智能停车引导,解决新能源车充电排队难题。

去年体验过他们的试验段,当导航提示前方2公里有事故车辆时,仪表盘居然同步收到了限速提醒。这种无缝衔接的体验让人印象深刻。未来还会在隧道里铺设发光路面,雾天能自动增强轮廓显示。这些技术看似超前,实际上都在稳步推进中。

5.3 区域经济带动效应

京沈高速的升级将形成一条科技创新走廊,沿途已有16个产业园表示要扩大投资。测算表明,通行效率提升后,辽宁沿海经济带与北京的技术转移周期将缩短三分之一。特别对冷链物流而言,生鲜运输的时间窗口能延长4-5个小时。

我注意到承德段的特色农产品电商这两年发展很快,老板们都说高速扩容后准备做直播带货。确实,交通改善往往能激活沉睡的资源。就像鞍山的南果梨,现在早上采摘,傍晚就能摆上北京的超市货架。这种时空压缩效应正在重塑区域产业格局。

未来更值得期待的是旅游联动。原本分散的避暑山庄、北戴河、沈阳故宫这些景点,正在被打包成“高速旅游带”。有些旅行社已经推出自驾套票,凭高速收费凭证还能享受景点折扣。这种交通与文旅的深度融合,可能带来意想不到的乘法效应。