走进任何一家小龙坎火锅店,那股浓郁醇厚的牛油香气总能瞬间唤醒味蕾记忆。这个从成都走出来的火锅品牌,用十年时间完成了从街边小店到全球连锁的蜕变。

品牌发展历程

2014年的成都,春熙路附近开了家不起眼的火锅店。创始人带着几位老师傅,每天凌晨四点开始炒制底料。我记得第一次去老店时,木质长凳被坐得发亮,墙上挂着川剧脸谱,排队等位的客人就坐在门口竹椅上嗑瓜子。这种市井气息反而成了最动人的招牌。

五年时间里,小龙坎以每月新开3-5家店的速度扩张。到2019年时,这个品牌已经出现在新加坡乌节路的商场里,伦敦唐人街的霓虹灯牌上也亮起了“小龙坎”三个字。有次在东京分店,我看见当地年轻人熟练地用筷子在九宫格里涮毛肚,那种跨越文化的餐饮共鸣让人印象深刻。

品牌定位与特色

小龙坎始终保持着“新派川渝火锅”的定位。他们很聪明地在传统与创新之间找到平衡——既保留老火锅的炒料工艺,又针对现代消费习惯调整辣度分级。特别是那个龙头造型的鸳鸯锅,既满足不同口味需求,又成了每桌必拍的社交货币。

他们对于“鲜香麻辣”的理解确实独到。不同于某些追求极端辣度的品牌,小龙坎更注重香气的层次感。花椒的麻、辣椒的香、牛油的醇,这些味道在舌尖上次第绽放。有食客形容就像在听交响乐,各种乐器有序登场。

市场地位与影响力

目前小龙坎在全球拥有超过800家门店,这个数字还在持续增长。在火锅这个红海市场,它能稳居头部阵营靠的不是运气。去年某美食平台的数据显示,小龙坎在川渝火锅细分品类中搜索量始终保持前三。

有意思的是,这个品牌还带动了整个产业链的发展。他们在贵州建立了专属辣椒种植基地,在四川汉源承包了花椒园。这种从源头把控品质的做法,既保证了风味稳定,也反哺了地方农业。有次和供应商聊天得知,小龙坎对花椒的验收标准精确到颜色、开口率、杂质含量等十余项指标。

从成都小巷到世界舞台,小龙坎的故事某种程度上也是中国餐饮品牌国际化的缩影。它证明只要产品足够扎实,传统文化完全可以成为全球共享的美食语言。

站在投资角度审视小龙坎的加盟体系,会发现这套经过多年打磨的机制既保持门槛又充满诚意。很多餐饮品牌把加盟单纯看作扩张手段,而小龙坎似乎更在意寻找理念契合的合作伙伴。

加盟费用构成

初次接触加盟的投资者最关心的往往是费用问题。小龙坎的加盟费采用阶梯式结构,一线城市约50万元,这个数字在二线城市会降至35万左右。我记得有位在杭州开店的加盟商说过,除了看得见的加盟费,还要预留至少150万作为启动资金——这里包括装修、设备、首批食材和人员培训等开支。

特别要注意的是品牌使用费按年收取,通常是年度营业额的3%-5%。这种动态收费机制其实对双方都有利,品牌方会更关注门店的长期经营状况。五年前可能还有人觉得这笔费用偏高,但现在看来,相比某些快招品牌的一次性收割模式,小龙坎的模式显然更可持续。

加盟条件要求

他们对于加盟商的筛选近乎严苛。除了常规的资金证明,更看重申请者的餐饮行业经验和对品牌理念的认同。有次在招商会上听到区域经理说,他们拒绝过好几个资金充足但打算当甩手掌柜的申请人。

门店面积要求控制在300-500平方米这个区间不是随便定的。经过大数据分析,这个规模既能展现品牌调性,又不会给运营带来过大压力。地理位置方面更倾向于成熟商圈或新兴社区的中心地带,毕竟火锅是注重聚客效应的业态。

申请人还需要参加为期两周的沉浸式培训,从锅底炒制到客户服务都要亲身体验。这种设置很巧妙,既传递了核心技术,也在这个过程中自然筛选出真正愿意深耕的合作伙伴。

加盟支持体系

开业前三个月,总部会派遣督导团队驻店指导。这些资深运营人员能精准发现问题,比如有家新店最初翻台率不高,督导发现是传菜动线设计不合理,调整后效率提升了40%。这种实战经验对新手店主来说价值远超加盟费本身。

供应链支持可能是最被低估的环节。小龙坎在全国布局的八个仓储中心,能保证加盟店收到与总店同等品质的食材。特别是那个标志性的牛油锅底,所有原料由中央工厂统一配送,既保持风味稳定,也解决了加盟店最头疼的产品标准化问题。

营销支持体系这些年也在不断升级。除了常规的品牌露出,现在更注重本地化营销的赋能。比如某个北方加盟店结合当地饮食特点推出的“火锅配烤馍”套餐,就是总部营销团队与门店共同策划的案例,最终成为该区域的爆款组合。

看着这么多加盟店稳步成长,我渐渐理解小龙坎的加盟逻辑——他们不是在简单出售品牌使用权,而是在构建一个共生共荣的餐饮生态。这种长期主义思维,或许正是这个品牌能在激烈竞争中持续领跑的关键。

走进任何一家小龙坎门店,那股独特的麻辣鲜香总会先于视觉冲击唤醒味蕾记忆。这不仅是调料配方的胜利,更是对传统川味火锅的当代诠释。很多顾客说在这吃火锅会有种奇妙的沉浸感——从锅底沸腾的第一个气泡到最后一筷毛肚的爽脆,每个环节都藏着对品质的执着。

经典锅底推荐

牛油红锅当属镇店之宝。选用川西坝子的黄牛板油,配以汉源花椒、贵州满天星辣椒,在老师傅的巧手下经历三次炒制沉淀。记得有次在成都总店后厨看到,炒料师傅盯着温度计的样子像极了实验室的研究员——152度是个关键节点,低于这个温度香气出不来,高了又容易发苦。这种对细节的偏执最终成就了那口层次分明的麻辣:入口是牛油的醇厚,中段泛起花椒的酥麻,尾韵留着辣椒的干香。

不能吃辣的顾客往往会爱上他们的番茄锅。不同于常见的番茄酱调兑,小龙坎坚持用新疆自然熟成的番茄慢熬成浆,还别出心裁地加入山楂干来平衡酸甜度。去年冬天带北方朋友来尝鲜,原本抗拒麻辣的他最后连喝了三碗番茄汤,说这味道让他想起小时候奶奶做的西红柿打卤面。

清油锅或许是最被低估的惊喜。用纯菜籽油做基底,加入十几种草本香料,吃起来清爽不腻却依然保持着川锅的魂。健身的朋友特别钟爱这款,既满足口腹之欲又不必担心第二天水肿。

特色菜品介绍

冰川鹅肠的呈现方式就让人眼前一亮。真的用冰雕做成拱桥造型,鹅肠铺在零下15度的冰面上保持脆度。烫煮时间要精确到8秒,这个时长是研发团队测试了上百次确定的——既能锁住水分,又让表面的油脂微微融化。有回看见邻桌的客人不小心多涮了几秒,服务员注意到后主动补了一份,这种对出品标准的坚持比任何广告都令人信服。

手切鲜牛肉的摆盘很有讲究。采用立盘不掉的展示方式,肉片带着漂亮的雪花纹理紧贴瓷盘。关键是那恰到好处的厚度,2.5毫米既能承受滚烫的洗礼,又不会失去柔嫩的口感。后厨的切配师傅告诉我,每片肉都要顺着纹理45度下刀,这个角度破坏的肌纤维最少。

现炸酥肉成了很多人的必点小吃。肥瘦相间的五花肉裹上混入花椒粉的面糊,在180度的油锅里翻滚三分钟。最地道的吃法是第一半直接蘸椒盐,感受外酥里嫩的碰撞;剩下一半扔进红锅煮到吸饱汤汁,又是另一种绵密香浓的体验。

创新产品研发

去年推出的泡椒牛肉卷很有意思。把泡椒碎均匀镶进牛肉薄片,既保留泡椒的酸爽又缓解了直接食用的刺激感。这个创意其实来自重庆某家加盟店顾客的反馈,研发中心收到建议后调整了七版配方才正式推广。这种从市场汲取灵感的机制,让他们的新品总能踩在消费者期待的节拍上。

最近在试的藤椒锅底让我印象深刻。不同于传统麻辣的浓墨重彩,藤椒带来的是种清新的麻感,像山间清泉掠过舌尖。搭配特意开发的竹荪虾滑,虾滑填进竹荪的网状结构,在藤椒锅里轻轻一涮,脆韧与鲜嫩在齿间交织出奇妙二重奏。

听说下个季度要推出植物肉系列,研发总监聊起这个项目时眼睛发亮。他们测试了二十多种植物蛋白基底,最终选定某种藻类提取物,说是能模拟出接近毛肚的脆弹。虽然传统派可能皱眉头,但这种敢于突破的勇气,或许正是老品牌保持年轻态的秘诀。

看着菜单上三分之一的创新菜品,我突然理解小龙坎的产品哲学——他们既守护着那口传承百年的锅底原味,也不吝于用当代语言重新演绎川味精髓。这种平衡传统与创新的能力,可能比任何独家配方都来得珍贵。

在成都春熙路那家三层楼的小龙坎旗舰店,周末等位区总是坐满拿着号码牌的食客。有次和店长聊天,他指着对面空置的商铺说:“去年也有人想在那开火锅店,但没撑过半年。”这让我意识到,飘香的锅底背后,藏着更值得琢磨的经营智慧。那些看似寻常的选址决策、服务细节和营销动作,其实都在悄悄改写品牌的命运轨迹。

选址与店面规划

商业综合体的一楼转角位置是小龙坎的首选。这种选址逻辑很像下围棋——既要占据人流要塞,又要预留发展气口。他们特别看重“金角银边”理论,转角店面能形成天然的双向引流。记得上海南京路那家店,原本物业方推荐了商场四楼的美食区,但小龙坎团队坚持要临街位置。后来数据显示,这家店60%的客流量直接来自街面行人,这个决策让月营业额比预估高出四十个百分点。

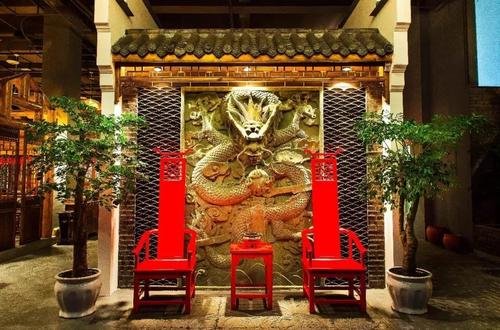

新店装修时总会保留那面朱红砖墙。这是品牌视觉锤的巧妙运用,既唤起老成都的市井记忆,又能在社交媒体上形成辨识度。不过仔细观察会发现,不同门店的砖墙材质其实在迭代——早期用的是真黏土砖,现在改用更轻便的防火材料,纹路却保持原样。这种在传统元素里植入现代工艺的思路,体现在很多细节:黄铜锅具换成更导热的复合金属,长条凳加装符合人体工学的靠背,连变脸表演的舞台都暗藏升降装置。

后厨动线设计藏着不为人知的效率密码。有次参观他们新开的智慧门店,发现传菜通道被设计成环岛结构,厨师转身就能取到不同区域的食材。店长开玩笑说这灵感来自F1赛车进站换胎,确实,我看他们出菜最快纪录达到2分38秒。冷藏库与清洗区的距离精确到7米,这是经过反复测算的最佳值——既能保证食材周转效率,又避免员工不必要的往返消耗。

运营管理要点

服务员口袋里那张发旧的温度记录卡很有意思。上面不仅标注了锅底沸腾的临界值,还记录着不同区域顾客对辣度的耐受区间。有回看见领班在给新员工培训,她让服务员记住靠窗第三桌的女士总要追加份香油碟——这种颗粒度的服务记忆,让标准化体系里依然保留着人情温度。他们最近在试点智能服务系统,平板点餐后会自动生成顾客口味画像,第二次光临时系统就会提示“这位客人上次调过麻酱比例”。

食材损耗控制玩出了新花样。成都总店的后厨有个特别的白板,上面用不同颜色标注着每日边角料的创意改造。芹菜根熬成员工餐的例汤,片鸭剩余的骨架制成火锅汤底,连装饰用的胡萝卜花都被做成泡菜。副厨说这套“零废弃流程”让食材利用率提升到93%,每年省下的成本相当于多开两家外卖窗口。

员工晋升通道设计得颇具巧思。从传菜员到店长最快只要两年,但必须通过轮岗制接触所有岗位。认识个95后店长,他当服务员时自创的“毛肚涮煮口诀”被编进培训手册,现在带着团队研发电子锅盖——能自动感应食材熟度并提醒顾客。这种让一线声音直达决策层的机制,或许比KPI考核更能激活团队创造力。

营销推广方案

去年那场“火锅电台”直播至今让人印象深刻。他们在重庆洪崖洞店架设机位,请当地说书人边涮火锅边讲老城故事。观众可以通过弹幕点菜,后厨实时制作并由无人机送到说书人桌前。这场持续六小时的直播带来二十七万新增会员,更妙的是自然形成了“故事+美食”的内容生态。市场部负责人说这个创意源于某次顾客的随手拍——有对老夫妻在包厢里边吃边回忆青春,年轻服务员偷偷记录下片段发到抖音,意外获得五十万点赞。

会员体系的积分设计暗藏玄机。不仅消费能累积积分,参与新品测评、推荐开店选址、甚至在大众点评写走心评价都能获得奖励。这种把顾客变成共创者的思路,让他们的会员活跃度保持在行业平均值的两倍以上。有对情侣会员特别有意思,因为总在周年纪念日来店消费,现在店里会提前为他们定制专属菜单,最后这道“纪念日套餐”反而成了畅销产品。

跨界联名玩出了意想不到的火花。和某国潮白酒品牌合作的“醉麻辣”套餐,把火锅与调酒创意结合。用五粮液做锅底调味,开发出带着酒香的鸭血,搭配特调的花椒鸡尾酒。刚开始团队还担心传统食客不接受,结果年轻群体预订率暴涨160%。更意外的是,很多中年顾客也来尝鲜,说这味道让他们想起年轻时用搪瓷缸喝白酒吃火锅的岁月。

看着监控里不同时段的门店人流热力图,我突然理解为什么小龙坎能在红海竞争中持续破局。他们的经营策略就像那锅九宫格——每个格子里翻滚着不同的可能性,既有对商业规律的尊重,也不乏突破常规的胆识。这种在传承与创新间寻找平衡点的能力,或许才是餐饮企业最核心的护城河。