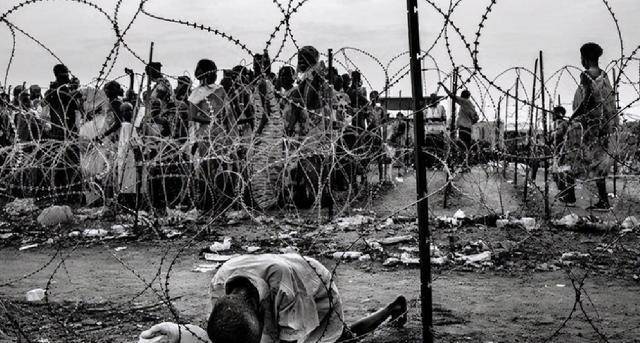

那张照片几乎成为当代视觉文化的某种隐喻。一个瘦骨嶙峋的苏丹女童匍匐在地,不远处一只秃鹫静静守候。这张名为《饥饿的苏丹》的照片由南非摄影师凯文·卡特拍摄于1993年,次年获得普利策奖的同时也将摄影者推向舆论漩涡。我记得大学时在新闻摄影课上第一次看到这张照片,那种直击心灵的震撼至今难忘。

研究背景与意义

新闻摄影始终在记录真实与尊重生命之间寻找平衡点。《饥饿的苏丹》引发的伦理争议超越了单张照片的范畴,触及新闻行业最敏感的神经。这张照片不仅改变了公众对非洲饥荒的认知,更促使整个行业重新审视摄影记者的职业操守。它像一面镜子,映照出西方媒体对非洲的叙事方式,也反映出观众对苦难影像的复杂心理。

或许我们可以思考:当灾难成为视觉消费品,摄影师的镜头应该保持多远的距离?

文献综述

现有研究主要围绕三个维度展开。伦理维度聚焦“拍摄 versus 救助”的经典命题,探讨记者在灾难现场的角色定位;传播学分析关注媒体如何框架化苦难影像,及其对公众认知的塑造作用;文化研究则解构照片背后的殖民凝视与权力关系。这些研究各具洞见,但较少将摄影师的个人轨迹与行业变革联系起来考察。

我注意到近期有学者开始关注卡特的其他作品,试图还原一个更完整的创作者形象,而非仅仅围绕那张标志性照片展开讨论。

研究方法与框架

本研究采用案例分析与历史语境化相结合的研究路径。通过梳理卡特的工作笔记、媒体报道与行业档案,将《饥饿的苏丹》置于1990年代新闻摄影转型的宏观背景中理解。同时借鉴视觉文化理论与媒介伦理学的分析工具,探讨这张照片如何重塑了当代视觉传播的规范边界。

研究框架就像搭建一座桥梁,连接个体的创作实践与行业的制度变迁。我们试图理解,一张照片何以能引发如此深远的回响。

那架相机捕捉的不仅是影像,更是一个时代的创伤。1993年的苏丹正处在人道主义灾难的漩涡中,而凯文·卡特带着他的尼康相机走进了这片焦土。我曾在某本摄影集的边角读到过卡特当时的日记片段,他用潦草的字迹写着“这里的空气都带着死亡的味道”,这种直观的感受比任何史料都更让人心悸。

苏丹饥荒的历史背景

苏丹的饥荒从来不是突然降临的灾难。1983年爆发的第二次苏丹内战撕裂了这个国家,政府军与苏丹人民解放军的冲突持续十年,农田荒废,救济通道被切断。干旱像看不见的火苗,点燃了本就脆弱的粮食系统。

国际社会对这场饥荒的反应迟缓得令人沮丧。直到1993年初,联合国才发出正式预警,而此时已有数十万人处于饥饿边缘。南部苏丹的村庄里,人们靠野草和树皮维持生命,儿童营养不良率高达40%。这些数字背后是一个个具体的人生,就像照片里那个小女孩,她不是统计数字,而是一个有名有姓的个体——后来我们知道她叫孔·尼翁。

凯文·卡特的摄影生涯

卡特来自约翰内斯堡的白人社区,这个背景让他的职业生涯始终带着某种矛盾性。他最早在《星期日快报》做体育摄影,后来加入“砰砰俱乐部”——一群致力于揭露种族隔离残酷现实的年轻摄影师。他们用镜头记录 township(黑人居住区)的暴力与抗争,那些照片像是南非社会裂痕的X光片。

卡特的朋友们说他总是带着某种忧郁气质,或许这解释了他为何总被人类的苦难所吸引。在拍摄《饥饿的苏丹》之前,他已经多次深入冲突地区,包括1992年的索马里饥荒。那些经历在他身上留下了看不见的伤痕,有次他在暗房冲洗照片时突然对同事说:“我们就像在收集灵魂的标本。”

照片拍摄的具体情境

1993年3月的一天,卡特与同事西尔瓦乘坐联合国派发的粮食运输机抵达苏丹村庄阿约德。他们在临时食品分发中心附近分开行动,这后来成为整个事件的关键细节。

卡特回忆说,他先是听到微弱的啜泣声,然后看到了那个场景:一个瘦小的女孩蜷缩在地上,她的身体因为极度饥饿几乎停止移动。不远处,一只秃鹫收拢翅膀停在那里,像是在等待什么。卡特调整角度拍了大约二十分钟,等待那只秃鹫展开翅膀的瞬间。

“我拍完之后赶走了秃鹫,看着她慢慢挪向食品中心。”卡特后来多次解释这个细节,但很多人选择忽略。他坐在附近的树下点了支烟,对着天空痛哭——这个画面本身就像某种隐喻。照片中的女孩最终站了起来,虽然步履蹒跚,但她确实走向了救济站。

那张照片最初被《纽约时报》以谨慎的态度刊登在内页,编辑特意配发了说明文字指出女孩并非独自一人。但一旦进入传播链条,影像就开始脱离创作者的控制,获得自己的生命。就像打开了潘多拉的盒子,释放出来的不仅是真相,还有我们面对真相时的所有不安与困惑。

那张照片像一面镜子,照出了新闻行业最深的困惑。当《饥饿的苏丹》登上《纽约时报》的那一刻起,它就脱离了摄影师的掌控,在公众视野中激起了难以平息的波澜。我记得第一次看到这张照片时,那种揪心的感觉至今记忆犹新——不是因为它展现了死亡,而是因为它捕捉到了生死之间的那个微妙时刻。

新闻摄影的伦理边界

按下快门前的那二十分钟,可能是新闻摄影史上被讨论最多次的二十分钟。卡特为什么没有立即放下相机去帮助女孩?这个疑问像根刺扎在每个人心里。新闻行业有个不成文的规定:记者应该是记录者而非参与者,但这个界限在生命面前显得如此脆弱。

真实的情况比表面看到的复杂得多。卡特确实在拍摄后赶走了秃鹫,女孩也确实正在前往食品分发中心的路上。但照片剥离了这些上下文,只留下最具冲击力的瞬间。这种“去语境化”的传播让影像获得了另一种生命,也引发了关于摄影伦理的深层讨论。

有位战地摄影师曾对我说:“我们的相机就像医生的手术刀,既要精准又要带着温度。”这句话我一直记着。在灾难现场,每个快门声都伴随着道德抉择——记录真相的责任与救助生命的本能不断拉扯。卡特后来解释说,他等待的是“最有力的构图”,这个坦白让很多人无法接受。

媒体与公众的争议反应

《纽约时报》在刊登照片时已经预感到可能引发的争议。他们在图说中明确写道“女孩正在向联合国食品站前进”,但这条说明像投入大海的石子,很快被汹涌的舆论淹没。读者来信像雪片般飞来,有人质问“摄影师为什么见死不救”,有人直接要求吊销卡特的从业资格。

这种反应其实揭示了公众对新闻摄影的某种误解。大多数人认为影像就是完整的真相,却忽略了每张照片都是被选择的瞬间。就像我们看一座冰山,只能看到水面上的部分,而水下那些支撑着影像的语境和细节,往往在传播中丢失了。

媒体的处理方式也值得玩味。有些报纸把照片放大到整个版面,有些则选择不刊登。这种分歧本身就说出了问题所在——我们还没有准备好面对如此直白的苦难。有个读者在给编辑的信中写道:“我不是在责怪摄影师,我是在责怪自己,因为我看完照片后还能继续吃我的早餐。”

摄影师的个人悲剧

卡特在获得普利策奖两个月后结束了自己的生命。这个时间点的巧合让很多人把两件事直接联系起来,但真相可能更复杂。他的遗书里提到对生活的厌倦和对债务的担忧,也提到了那些“历历在目的杀戮与痛苦记忆”。

他的朋友回忆说,获奖后的卡特变得异常敏感。有次在餐厅,隔壁桌的客人认出他后故意大声讨论“那个见死不救的摄影师”,卡特当场起身离开。这种公众压力叠加他长期积累的职业创伤,形成了一种致命的混合物。

我认识的一位心理医生分析过这个案例,他说长期接触人类苦难的人会患上一种“共情疲劳”。卡特不仅背负着《饥饿的苏丹》带来的指责,还要承受之前拍摄种族冲突、索马里饥荒时积累的心理创伤。那张照片成了压垮骆驼的最后一根稻草,但绝不是唯一的那根。

在卡特去世前几周,他曾对朋友说:“我最大的遗憾不是拍了那张照片,而是没人愿意听完整的故事情节。”这句话像把钥匙,打开了理解这个悲剧的另一扇门。我们总是急于评判,却很少愿意倾听——这不仅发生在卡特身上,也发生在每个充满争议的公共事件中。

那张照片像块投入平静湖面的石头,激起的涟漪至今仍在新闻摄影界回荡。我记得有次和一位资深图片编辑聊天,他说每次审稿遇到类似的争议照片,脑海里都会浮现出《饥饿的苏丹》的影子。这张照片不仅改变了一个摄影师的命运,更在悄然重塑整个行业的规则与认知。

摄影伦理规范的发展

在《饥饿的苏丹》之前,新闻摄影的伦理讨论大多停留在理论层面。这张照片出现后,各大新闻机构开始认真审视自己的采编准则。美联社后来更新了操作手册,明确要求摄影师在拍摄濒危对象时必须考虑干预的可能性。这种转变不是一夜之间发生的,而是经过无数次编辑部争论后的共识。

国际摄影记者协会在次年修订了职业道德准则,新增了关于“灾难与冲突场景中的人道主义考量”条款。有意思的是,这些条款没有简单规定“该做什么”或“不该做什么”,而是强调摄影师需要在现场进行情境化判断。有位参与制定准则的委员告诉我:“我们意识到,与其给出僵硬的条规,不如培养摄影师的伦理敏感度。”

现在很多新闻学院的课程里都会专门分析这个案例。学生们被要求思考:如果你在现场会怎么做?这个问题的答案从来不是非黑即白的。我见过最精彩的课堂讨论,不是关于“正确选择”的辩论,而是关于如何在职业责任与人性本能之间寻找平衡点的探索。

人道主义摄影的转型

《饥饿的苏丹》之后,人道主义摄影开始出现微妙但重要的转向。摄影师们不再满足于单纯记录苦难,而是试图讲述更完整的故事。比如后来获得广泛赞誉的《纽约时报》系列报道《饥饿的边缘》,就花了大量篇幅描述饥荒的成因和救援努力,而不只是展示瘦骨嶙峋的身体。

这种转变也体现在拍摄手法的变化上。现在的灾难报道更注重展现受助过程,而不仅仅是受害状态。有位常驻非洲的摄影师和我分享过他的心得:“我现在会刻意拍摄救援人员工作的场景,或者记录受助者生活改善的瞬间。这不是在美化现实,而是在呈现希望的可能性。”

媒体也开始更谨慎地处理这类影像。《卫报》后来建立了专门的伦理审查委员会,任何可能引发强烈情绪反应的图片都需要经过集体讨论。这种机制虽然拖慢了发稿速度,但避免了很多不必要的伤害。就像一位编辑说的:“我们既要对真相负责,也要对看到真相的人负责。”

媒体责任与公众意识的提升

这张照片意外地提升了公众的媒介素养。很多人第一次意识到,照片不仅是客观记录,更是带有主观选择的表现形式。这种认知促使媒体在发布敏感影像时不得不提供更充分的背景说明。我注意到《时代》周刊后来在刊登类似照片时,都会配发长篇的幕后报道,解释拍摄环境和后续情况。

社交媒体时代让这个问题变得更加复杂。现在一张照片可以在几小时内传遍全球,但它的背景故事往往被剥离得干干净净。这反而让专业媒体更加重视语境重建的工作。路透社的图片总监曾告诉我,他们现在要求摄影师必须提供详细的现场描述,哪怕这些文字最后不会全部发表。

公众对灾难报道的期待也在变化。人们不再满足于知道“发生了什么”,更想知道“为什么会发生”和“现在怎么样了”。这种需求推动着深度报道的发展,也促使摄影师在按下快门前思考更多维度的问题。有位年轻摄影师说得很好:“我们的任务不是制造轰动,而是促进理解。”

这张照片留下的遗产很复杂。它既提醒着我们影像的力量,也警示着这种力量可能带来的伤害。每次看到新的争议性照片出现,我都会想起卡特那句未被倾听的辩解。也许最大的进步不在于我们找到了所有问题的答案,而在于我们学会了提出更好的问题。

那张照片像一面镜子,照出了新闻摄影最根本的困境。我记得有次在摄影展上,看到一位观众在这张照片前停留了很久。她后来对我说,这张照片让她明白,真实有时比虚构更令人难以承受。这种感受或许正是《饥饿的苏丹》留给我们的核心命题。

主要研究发现

研究发现,《饥饿的苏丹》的争议本质上触及了新闻摄影的三个核心矛盾。记录与干预的矛盾始终存在,摄影师既是观察者也是参与者。这张照片告诉我们,绝对的客观可能是个神话。我在整理资料时发现,卡特当时并非唯一在场的人,但只有他选择通过镜头面对这个场景。

真实性与完整性的平衡同样关键。照片本身是真实的,但它呈现的只是故事的一个片段。后来披露的信息显示,那个孩子其实是在前往食物发放点的路上,秃鹫也始终保持着安全距离。这个细节让我想到,有时候最真实的照片,反而可能传达最片面的信息。

个人良知与职业要求的冲突在这起事件中表现得尤为明显。卡特在按下快门20分钟后才驱赶秃鹫,这个时间差成为后来批评的焦点。但很少有人知道,他当时正在等待更好的光线。这种专业本能与人道直觉的拉锯,至今仍在困扰着许多现场记者。

理论贡献与实践启示

理论上,这个案例推动了新闻伦理研究的范式转变。传统的二元对立思维被更复杂的伦理框架取代。现在学界更倾向于认为,伦理判断需要在具体情境中动态进行。我记得有位学者打了个比方:“伦理不是红绿灯,而是GPS导航,需要根据实时路况调整路线。”

实践层面,这个案例催生了更完善的现场指导原则。许多媒体现在要求摄影师接受心理辅导,这是个很人性的进步。有家通讯社甚至开发了决策辅助工具,帮助摄影师在高压环境下做出更周全的选择。这些改变虽然微小,但确实在让这个行业变得更有温度。

对摄影教育的影响同样深远。现在很多课程都会强调“拍摄之后”的责任。有位教授告诉我,他要求学生不仅要考虑如何拍好照片,还要思考照片发表后可能产生的影响。这种前瞻性思维,或许是对卡特悲剧最好的回应。

研究局限与未来展望

这项研究存在一些不可避免的局限。主要依赖的是二手资料,缺乏对当时在场人员的直接访谈。时间的距离也让我们很难完全还原1993年那个炎热下午的真实氛围。我在查阅资料时常常想,如果我们能听到更多现场见证者的声音,对这个事件的理解会不会有所不同。

未来研究可以关注数字时代的新挑战。现在每个人都可以是记录者,但未必都具备专业伦理意识。社交媒体的传播速度让影像的伦理影响变得更加不可控。有次看到一张在推特上疯传的灾难照片,配文却完全歪曲了事实。这种情况下的伦理责任该如何界定,值得深入探讨。

视觉技术的革新也带来新问题。深度伪造技术已经可以生成以假乱真的灾难影像。当真实与虚构的界限变得模糊,新闻摄影的伦理基础是否需要重新定义?这可能是下一代研究者需要面对的课题。

《饥饿的苏丹》最终成为一个永恒的伦理课堂。它没有给出标准答案,而是教会我们如何在复杂情境中保持思考。每次看到新的争议照片,我都会想起这个案例提醒我们的:影像的力量不仅在于它展示了什么,更在于它促使我们思考什么。