童年记忆中的神秘山影

小时候总爱趴在窗台上看远方。那些连绵起伏的山影在天际线上若隐若现,像一幅永远看不真切的山水画。大人说那就是秦岭,可对我而言它更像一个朦胧的梦境。课本里读到“秦岭-淮河线”时,我总觉得这个词组带着某种魔力,仿佛在暗示山的那边是另一个世界。

记得有次邻居从秦岭回来,带了一袋野生猕猴桃。那酸甜的滋味至今还留在记忆里,连同对那片未知山域的想象一起发酵。或许每个人心中都住着一座山,而秦岭恰好成了我童年幻想的最佳载体。

第一次踏上秦岭土地的震撼

真正站在秦岭山脚的那一刻,所有想象都显得苍白。扑面而来的是一种近乎原始的生机——空气中混合着腐殖土、野花和湿润岩石的气息。参天古木把天空切割成碎片,阳光透过缝隙洒下斑驳光影。

我沿着一条土路往上走,脚下是厚厚的落叶层,踩上去软绵绵的发出沙沙声响。转过一个弯,整片山谷突然在眼前展开。那种视觉冲击让人词穷,只能呆呆站着。山风掠过耳畔,带来远处溪流的潺潺水声。在这里,时间仿佛以另一种节奏流淌。

与当地山民的初次对话

半山腰遇到一位采药的老乡,他正坐在青石上歇脚。见我好奇地打量他背篓里的草药,便主动递给我一株七叶莲。“治跌打损伤特别好。”他说话带着浓重的陕南口音,每道皱纹里都藏着山的故事。

他告诉我祖上三代都住在这山里,熟悉每一条兽径、每一处泉眼。问他为什么不搬去城里,他笑了:“这山养人哩。”简单几个字,却道出了人与土地最本质的连接。临别时他指着西边山峰说:“那边有片杜鹃谷,五月开花时,整座山都是红的。”

那次对话让我明白,秦岭不只是一道地理界线,更是无数人生命的坐标系。临下山时回头望去,暮色中的山峦显得愈发深沉。我知道这不会是最后一次相遇——有些山,一旦见过就会在心里扎根。

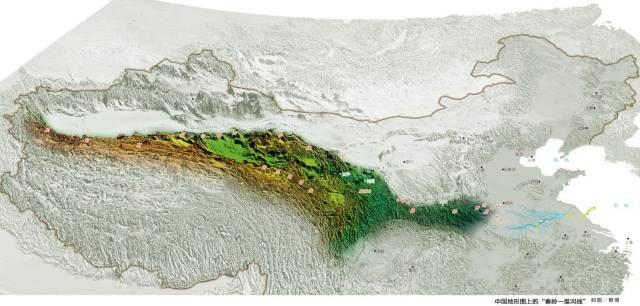

横亘中国南北的地理分界线

站在秦岭主峰太白山巅,你能感受到脚下这条山脉的分量。它不只是一道自然屏障,更像大地伸出的手臂,将中国划分为南北两个世界。南方水田里的稻花香,北方麦浪翻滚的金黄,都以这道山脊为界。

我记得第一次带着学生做地理考察,用温度计测量山南山北的气温差异。仅仅一山之隔,植被类型就完成了从亚热带到暖温带的过渡。这种奇妙的转变让人惊叹自然造物的精准。秦岭就像个沉默的裁判,决定着季风往哪个方向吹,雨水在哪片土地降落。

穿越古今的历史文化走廊

翻开任何一本中国历史书,几乎都能找到秦岭的踪迹。它不仅是地理的分野,更是文明的交汇处。周秦汉唐的帝王将相在这里留下足迹,诗人们对着群山吟唱。李白的《蜀道难》里那些险峻意象,多半来自穿越秦岭的亲身经历。

去年在汉中博物馆看到一组出土的青铜器,纹饰既有关中平原的粗犷,又带着巴蜀的灵动。 curator告诉我,这些器物很可能是在秦岭古道沿线铸造的。想象一下,千百年前的工匠们就在这些山谷里敲打金属,把南北文化熔铸成新的形态。秦岭从来不是阻隔,而是一座流动的桥梁。

寻找秦岭深处的古道遗迹

陈仓道、傥骆道、子午道——这些古老的名字至今仍在当地人口中流传。我跟着向导老张探访一段保存尚好的栈道遗迹。木桩早已腐朽,但石壁上凿出的孔洞依然清晰。老张说他的曾祖父年轻时还走过这些路,把山货运到山外。

“现在没人走啦。”他摸着那些孔洞,语气里带着惋惜。我们在草丛里发现了一块残碑,字迹模糊难辨。但当你把手掌贴在冰凉的碑石上,仿佛能触到往昔商旅的体温。这些蜿蜒在群山间的古道,像时间的皱纹,记录着人与山相互塑造的漫长历史。

夕阳西下时,我们坐在废弃的驿站遗址上。老张从怀里掏出个旧铝壶,煮开了山泉水。茶香混着暮霭升起,那一刻突然懂了什么叫“古今同在”。秦岭的每一块石头都藏着故事,等待有心人来聆听。

与大熊猫的意外邂逅

那是个雾气弥漫的清晨,我在佛坪自然保护区的竹林里迷了路。正蹲下身查看足迹时,竹丛突然沙沙作响。一只成年大熊猫慢悠悠地踱出来,离我不到十米。它完全无视我的存在,专心致志地掰着嫩竹,发出清脆的咀嚼声。

我屏住呼吸,看着这个黑白相间的大家伙。它毛色有些脏,眼神却格外平静。保护区的工作人员后来告诉我,在秦岭深处,这样的相遇并不罕见。这里生活着全国密度最高的野生大熊猫种群。它们在这片竹海里自由繁衍,仿佛回到了远古的故乡。

记得当时我下意识去摸相机,却发现双手在微微发抖。不是害怕,而是被这种毫无防备的信任震撼。在这个人类主宰的世界,还能有如此纯粹的野生瞬间,秦岭给了它们最后的庇护。

珍稀动植物的庇护所

除了大熊猫,秦岭还藏着更多自然瑰宝。金丝猴在树梢间腾跃,朱鹮在溪边梳理羽毛,羚牛成群结队穿过山谷。植物学家小赵带我认识过一株千年银杏,树干要五人合抱。他说秦岭就像个活体基因库,保存着3400多种高等植物。

有一次我们在海拔2000米处发现了罕见的独叶草。这种被子植物的活化石,在其他地方几乎绝迹。小赵跪在苔藓上,用尺子仔细测量叶片。“看这叶脉,”他轻声说,“和化石记录里的一模一样。”阳光透过冷杉林照在草叶上,仿佛时光在此停驻。

秦岭的特殊地形创造了多样的小气候。一座山从下到上,你能看到北亚热带、暖温带、中温带直到寒温带的完整植被带。这种垂直分布的生态系统,让古老物种得以幸存。

森林深处的生态平衡

跟着巡护员李师傅进山的第三天,我们遇到一场暴雨。躲在岩洞里时,他指着外面的树林给我上课。“瞧见没?阔叶林截留雨水,苔藓层吸收水分,腐殖土像海绵一样蓄水。”果然,雨停后溪水只是略涨,完全没有浑浊的泥流。

这种精妙的平衡让我想起去年在四川看到的泥石流现场。同样是山区,生态系统的完整性决定了完全不同的结局。秦岭的森林像个老练的调水大师,把每一滴雨水都安排得明明白白。

夜幕降临时,猫头鹰的叫声在山谷回荡。李师傅说这是健康的信号——顶级捕食者的存在,说明食物链完整。他巡山二十多年,亲眼见证封山育林后生态的逐步恢复。“大自然自己会找平衡,只要我们不去破坏。”

站在秦岭的森林里,你能感受到那种深沉而稳定的呼吸。每棵树,每只动物,甚至脚下的苔藓,都在这个庞大系统中扮演着不可或缺的角色。这片绿色王国不需要人类的管理,只需要我们足够的尊重和守护。

世代守护的山民生活智慧

在秦岭北麓的一个小村庄,我遇见正在采药的张大爷。他背着的竹篓里装着小锄头、麻绳,还有半袋野生天麻。“采大留小,取三留七。”他边说边示范如何只取成熟植株,小心地把幼苗埋回土里。这种祖辈传下来的规矩,让秦岭的药源延续了上百年。

张大爷家堂屋的梁上挂满玉米和草药,通风避潮的位置都是精心计算过的。他指着屋檐下的接水竹管说,这是太爷爷那辈设计的雨水收集系统。山泉水引入厨房,雨水存着浇菜,生活污水过滤后灌溉,每一滴水都有它的去处。

我跟着他去巡山,发现他走路几乎不发出声音。“脚步轻,不惊扰山神。”他笑着说。其实这轻缓的步伐,是为了不惊动幼兽,不踩伤菌群。山民们用最朴素的方式,践行着现代人追求的可持续发展理念。

传统村落的文化传承

周至老县城村保留着完整的明清建筑群。76岁的李奶奶坐在门槛上绣花,图案是秦岭特有的珙桐花。她说村里每个女孩出嫁前都要学会绣十二种秦岭花卉,这是祖传的规矩。现在年轻人外出打工,她还是坚持教留守的孩子们这门手艺。

村口的古戏台每个月初一仍有老腔表演。那种粗犷的唱腔需要站在台上,面向群山才能唱出味道。班主老王说,老腔的韵律模仿的就是山风过谷的声音。他们不叫排练叫“和山”,要让唱腔与山势共鸣。

我在一户人家看到保存完好的《山经》,这是他们家族手抄的山志。里面记载着每条溪流的脾气,每个山头的传说。主人说这本书传了六代,比任何地图都准确。翻开泛黄的书页,能闻到墨香混着干草药的气息。

现代发展与生态保护的平衡

在太白山脚下,我参观了新建的生态农场。负责人小杨是学成归乡的农学生。他的大棚不用农药,而是引入瓢虫治蚜虫。“秦岭的生态链就是最好的老师。”他指给我看田边的招鸟架,那是给益鸟建的“食堂”。

当地政府把废弃的矿区改造成了研学基地。我带过的那个大学生团队,正在帮村民设计生态旅游路线。他们用手机APP记录野生动物踪迹,用无人机监测森林健康。现代科技成了守护秦岭的新工具。

最让我感动的是遇见护林员小刘夫妇。他们在深山的监测站一住就是八年,女儿在县城寄宿。小刘说有时也觉得亏欠孩子,但看着红外相机里越来越多的动物影像,又觉得值得。“总要有人留下来,当好大山的邻居。”

夜幕降临时,山村的灯火与星空连成一片。新修的文化广场上,老人唱着山歌,孩子玩着手机,游客举着相机。这种新旧交融的画面,或许就是秦岭与人类共同书写的未来。山还是那座山,人已懂得如何与它温柔相处。

从征服到敬畏的心路历程

记得第一次登太白山时,我执意要登顶。背着沉重的装备,数着海拔高度,心里只想着征服这座山峰。爬到三千米处突然胸闷气短,不得不坐在岩石上休息。一位路过的采药人递给我一把五味子:“别急着往上冲,山一直在那里。”

这句话让我愣了很久。我们总是把登山当成征服,可山需要被征服吗?它已经屹立了亿万年。后来在护林员小刘的观测站,我看到墙上贴着不同年份的秦岭航拍图。那些蜿蜒的山脊像老人的掌纹,记录着时光的流转。小刘说他们现在巡山不带砍刀了,改用记录本和相机。“我们不是来改造山的,是来理解它的。”

去年秋天再去秦岭,我在同一块岩石上坐了很久。看云从山谷升起,听风吹过冷杉林。这次我没有登顶,却感觉比任何一次都更接近这座山。或许真正的相遇,不是站在山顶俯视,而是学会平视这片土地。

秦岭教会我的生命哲学

在佛坪自然保护区,我跟着研究员老陈追踪金丝猴群。他能在密林中通过落叶的痕迹判断猴群去向。“动物们教我要慢下来。”老陈说观察金丝猴二十年,发现它们从不一次性吃光一棵树的果实,总会留些给其他生物。这种生存智慧,人类用了很久才明白。

有一次我在溪边休息,看见两只中华蟾蜍慢慢爬过石板。它们的动作那么从容,仿佛时间对它们来说是个陌生的概念。山里的生物都有自己的节奏——竹子一夜能长三十厘米,银杏却要二十年才结果。秦岭让我懂得,生命的价值不该只用快慢衡量。

最难忘那个雾霭弥漫的清晨。我独自走在古道上,突然听见远处传来寺庙的钟声。那一刻,山峦、晨雾、钟声浑然一体。忽然理解了古人说的“山即是佛”。不是山变成了神,而是当你真正静下来,能听见万物内在的庄严。

守护这片绿色宝藏的责任

最后一次见张大爷时,他正在教小孙女辨认草药。孩子的小手轻轻抚摸叶片,像在触摸珍宝。“以后你也要记住这些。”老人说这话时,阳光正好照在祖孙俩身上。那个画面让我想起秦岭的传承——不仅是知识的传递,更是对这片土地情感的延续。

现在每次带朋友进秦岭,我都会先讲“无痕山林”的原则。不在溪流中使用化学洗涤剂,不带走任何岩石和花草,连篝火的痕迹都要仔细掩埋。有个朋友笑我太认真,我说这不是规矩,是对山的尊重。就像你去别人家做客,总不会随意弄乱房间。

上个月收到小刘发来的照片,监测站附近的红外相机又拍到了野生羚牛。照片里,那只羚牛正抬头望向镜头,眼神平静而深邃。我把这张照片设成了手机壁纸,提醒自己:我们守护的不仅是物种,更是生命与生命之间那种微妙的联结。

离开秦岭的那个傍晚,西边的天空铺满霞光。整座山脉在暮色中呈现出深蓝色,像一头沉睡的巨兽。我突然明白,这座山不需要我们的保护,它足够强大。是我们需要它——需要它的宁静来安抚躁动,需要它的古老来提醒谦卑,需要它的延续来相信永恒。