踏入台北故宫博物院,仿佛走进一座跨越千年的文化长廊。这座坐落于台北外双溪的博物馆,承载着中华文明最璀璨的艺术结晶。记得我第一次站在那座中国宫殿式建筑前,琉璃瓦在阳光下泛着温润光泽,瞬间理解了什么叫"器以载道"。

历史沿革与建筑特色

这座博物馆的故事始于1965年。当时为妥善保存原北平故宫博物院文物,在台北士林区建造了新馆舍。建筑师黄宝瑜巧妙融合传统宫廷元素与现代功能,将明清建筑风格的碧瓦黄墙与依山而建的立体布局完美结合。

建筑群由正馆、行政大楼、图书文献大楼等组成,我最喜欢的是贯穿各展厅的廊道设计。走在其中,透过雕花窗棂能看到远山叠翠,这种将自然景观融入参观体验的巧思,确实展现了东方美学的精髓。

馆藏珍品概述

这里收藏的70万件文物,几乎涵盖了中国整个艺术史脉络。从新石器时代的玉器到明清宫廷收藏,每一件都记录着文明的足迹。青铜器馆里那些铭刻着金文的礼器,总让我想起《周礼》中记载的祭祀场景。

书画展厅经常轮换展出的4000多件作品,包括王羲之《快雪时晴帖》等名迹。有次偶遇《溪山行旅图》特展,看着范宽笔下巍峨的山势,突然理解了中国山水画"可游可居"的意境。

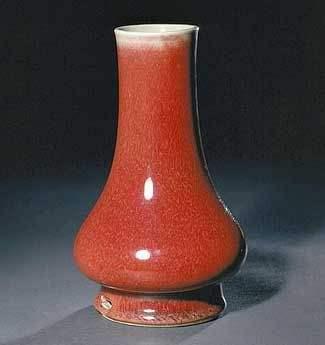

陶瓷馆的藏品更是精彩,那些宋瓷的釉色,明清官窑的彩绘,仿佛能听见古代窑火噼啪作响。记得有个青花龙纹梅瓶,釉面光泽历经六百年依然温润如初,这种时间的质感让人着迷。

文化价值与地位

作为世界四大博物馆之一,这里不仅是文物仓库,更是活的文化基因库。每年举办的学术研讨会、教育推广活动,让这些古老器物与现代对话。我特别欣赏他们推出的数位典藏计划,让全球观众都能云端欣赏《富春山居图》这样的珍品。

这些文物在1949年随国民政府迁台过程中,经历过颠沛流离。现在能在恒温恒湿的现代化展柜中安然陈列,本身就是文化传承的奇迹。每次看到家长带着孩子在这些国宝前轻声讲解,就感受到文明薪火相传的温度。

站在三楼的露台眺望,博物馆与周边山景和谐共处。这座建筑不仅保存着历史,更在续写着中华文化的新篇章。那些玻璃展柜里的玉器、青铜、书画,都在静静诉说着属于整个民族的故事。

准备探访这座文化宝库前,了解些实用信息能让行程更顺畅。记得我第一次去时,因为没查清楚闭馆时间,差点错过最想看的青铜器展区——这种遗憾希望你不会经历。

开放时间安排

台北故宫博物院全年开放,但时间安排有些特别。平常日从上午9点到下午5点,周末会延长到傍晚6点。每年除夕和初一开放时间会调整,建议行前查看官网公告。

夏季七八月经常推出夜间开放,延长到晚上9点闭馆。我特别喜欢傍晚时分的参观体验,游客渐少,灯光下的文物别有一番韵味。避开周末上午的人潮高峰,你会发现观展品质提升不少。

门票价格详情

普通票新台币350元,团体票320元。学生、65岁以上长者享受优惠价150元,未满18岁免费入场。这些价格包含常设展和部分特展,但某些特别展览可能需要额外购票。

我建议考虑购买联票,包含正馆和至善园的门票。如果计划多次参观,年票非常划算。记得带上有效证件,学生证或年龄证明能帮你节省不少。

交通指南详解

博物院位于士林区至善路二段221号,有多种方式可以抵达:

捷运+公车是最便捷的方式。搭乘捷运淡水信义线到士林站,从1号出口出站后,转乘红30、255、304等线路公车,约15分钟就能到达。红30班次密集,专门服务故宫路线。

自驾前往的游客要注意,博物院停车场车位有限,假日经常一位难求。我通常会把车停在附近的收费停车场,步行几分钟就能到入口。

观光巴士也是个不错的选择,台北双层观光巴士的蓝线有故宫站,购买一日票还能游览其他景点。

第一次去时我选择了公车,沿着外双溪蜿蜒而上,看着绿树渐密,心情也跟着期待起来。这种渐进式的接近,比直接开车到门口更有仪式感。

博物院提供无障碍设施,轮椅和婴儿车都能顺畅通行。入口处有清晰的指示牌,不用担心迷路。记得穿舒适的鞋子——那些令人流连的展厅,会让你不知不觉走上万步。

走进台北故宫博物院,面对七十万件藏品难免眼花缭乱。我第一次参观时站在展厅中央,像站在美食街不知该从哪道菜下筷的食客。后来才明白,与其走马观花,不如先聚焦那些真正值得驻足的作品。

镇馆三宝:不容错过的经典

翠玉白菜的知名度让它几乎成为博物院的代名词。这块清代玉雕巧妙运用玉石天然色泽,菜叶上停着两只昆虫——蝗虫和螽斯。我每次带朋友参观都会提醒他们注意这个细节:螽斯繁殖力强,在传统寓意里象征多子多孙。这件原本放在紫禁城永和宫的工艺品,其实比大多数人想象的要小巧,精致的雕工却让每片菜叶都栩栩如生。

肉形石经常被与翠玉白菜相提并论,但它们的艺术语言截然不同。这块看似红烧肉的石头,是自然形成后经人工轻微修饰的作品。站在展柜前,你能理解为什么有人会开玩笑说看饿了。这种源于自然的巧合,经过人类审美发现而成为艺术,或许正是东方美学的独特之处。

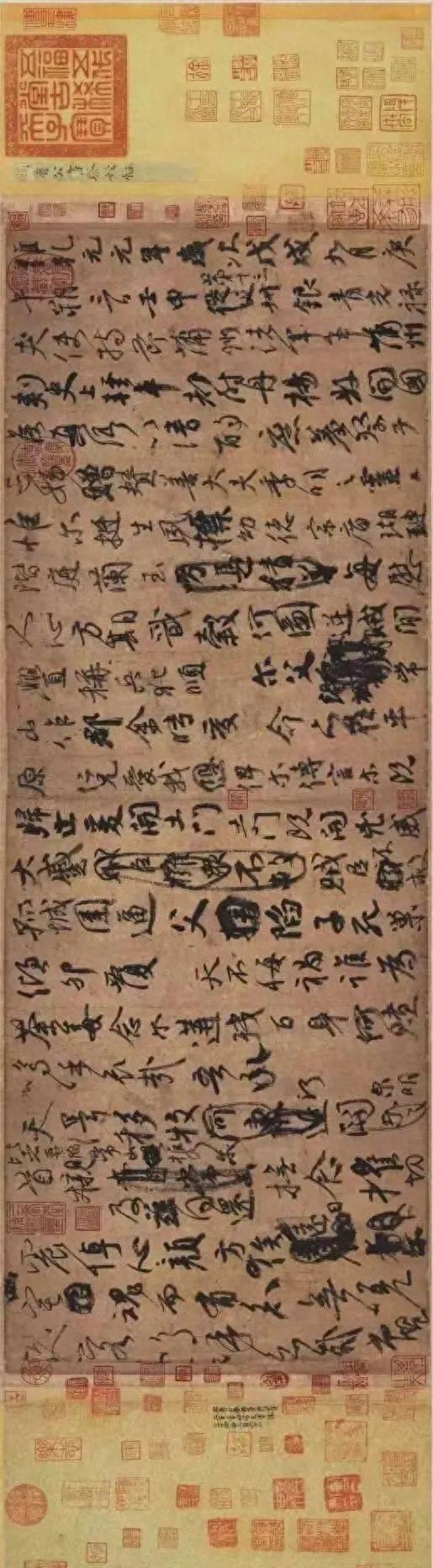

毛公鼎作为三宝中年代最久远的青铜器,其价值不仅在于造型。鼎内铭文多达499字,是现存青铜器铭文最长的一篇。记得有次遇到研究古文字的朋友,他在展柜前站了半小时,逐字辨认那些跨越两千八百年的笔画。这些文字记载着西周时期的册命仪式,像一封从历史深处寄来的信。

书画长廊的永恒瞬间

《溪山行旅图》是范宽的代表作,那种扑面而来的雄伟气势,印刷品永远无法完全传达。站在真迹前,你会发现画面右下角的旅队原来如此微小——这种尺度对比,让人对北宋山水画的宇宙观有了新的认识。

《早春图》里郭熙创造的“蟹爪枝”画法,在真迹上才能看清每一笔的力道。我特别喜欢观察画面中融雪的山涧,那些细微的墨色变化,记录着画家对自然最敏锐的观察。

《黄州寒食帖》不仅是书法精品,更是理解苏东坡的关键。字迹随诗人情绪起伏,从平稳到激越再到平静,仿佛亲眼见证那个寒食节的郁闷与释然。偶尔能看到观众跟着帖文默默诵读,那种跨越时空的共鸣,正是真迹独有的魅力。

器物厅的匠心独运

北宋汝窑青瓷无纹水仙盆,那种雨过天青的色泽,据说源自宋徽宗的一个梦。釉面上细碎的开片,像冰面缓缓裂开的纹路。每次看到它,我都会想起古人追求的那种“绚烂之极归于平淡”的审美境界。

散氏盘作为西周晚期青铜器,内底的铭文记录着土地契约。它没有毛公鼎那么知名,但盘底那些略带稚拙的字形,反而更显得真实可亲。

明成化斗彩鸡缸杯在2014年拍卖出天价前,就在故宫占有重要位置。小巧的杯身上,母鸡带着小鸡觅食的图案,充满着生活气息。这种将日常情趣融入皇家用器的设计,让人看到明代宫廷艺术的另一面。

这些展品只是浩瀚馆藏的冰山一角,但每一件都像一扇窗,通往不同的历史时空。有时候,与其按图索骥地找全所有“必看展品”,不如在某件特别打动你的作品前多停留一会儿——毕竟,最好的参观体验,永远是属于你自己的发现。

在台北故宫看展就像参加一场精心策划的盛宴,懂得如何安排时间与路线的人,往往能收获更难忘的体验。记得有次周三下午临时起意前往,意外发现展厅比周末安静许多,这让我意识到参观时机的重要性。

避开人潮的黄金时段

平日上午开馆后两小时通常人流较少,特别是周二到周四这段时间。周末的午后往往最拥挤,如果只能周末前往,不妨选择刚开馆或闭馆前两小时。我特别喜欢傍晚时分的故宫,斜阳透过窗格洒在展柜上,给古物镀上一层温柔的光晕。

雨季的午后其实是个不错的选择——既能避开户外活动的游客,又能在雨声中静静欣赏文物。去年某个雨天,我在汝窑展厅遇到一位长者,他说这样的天气最适合看宋瓷,那种温润的质感与雨天的氛围格外相称。

选择适合你的导览方式

免费的中文导览每天固定时段举行,适合想要系统了解重点文物的初次访客。不过跟过几次后,我发现有时候自己探索反而更有趣——就像那次在青铜器区,偶然听到旁边教授给学生的讲解,比官方导览多了许多生动的细节。

租借语音导览器是个折中的好办法,可以按照自己的节奏停留。我认识的一位常客甚至开发出自己的参观路线:先快速听完全馆介绍,再返回最感兴趣的展区深度观看。这种“先广后深”的方式,特别适合时间有限的游客。

手机App导览近年越来越完善,还能随时查看展厅拥挤程度。不过记得带上充电宝,上次我拍到一半手机没电,错过记录许多精彩细节。

周边景点的延伸之旅

步行十分钟可达的至善园,仿宋式园林与故宫相得益彰。看完书画展后去那里坐坐,仿佛从画中走入现实。池畔的亭台水榭,尤其能让人体会宋代山水画中的意境。

顺路可以去士林官邸,看看蒋介石故居的花园。不同季节的花展让这里总是充满生机,与故宫的古典气息形成有趣对比。我常建议朋友上午逛故宫,下午在官邸花园休息,这样的安排张弛有度。

如果时间充裕,搭车到北投温泉区是不错的选择。泡个温泉消除行走的疲劳,再品尝地道的台菜,文化之旅瞬间升级成身心享受。这种古今交融的体验,或许正是台北最迷人的地方。

说到底,最好的攻略是留些弹性空间。有时候计划外的发现——比如展厅转角那件不起眼却打动你的瓷器,或是庭院里一株正值花期的梅花——反而会成为旅程中最珍贵的记忆。

走进台北故宫就像开启一个精心设计的文化宝盒,那些看似细小的服务设施往往决定着参观体验的质感。记得第一次带海外友人参观时,提前做足的功课让我们避开了排队长龙,也让我意识到这些实用信息的重要性。

预约与购票的智慧选择

网络预约系统让参观变得轻松许多。我习惯提前三天在官网预订,特别是计划观看特展的时候——去年「梵蒂冈珍宝展」期间,亲眼见到现场排队人群蜿蜒至广场,而预约通道的游客十分钟就完成了核验。

现场购票其实也有窍门。自动售票机通常比人工窗口快,特别是团体游客较多的时段。不过最省心的还是电子票券,直接扫描手机二维码就能入场。有次大雨天,我撑着伞看别人翻找湿漉漉的纸本票根,暗自庆幸选择了电子票。

如果你是艺术爱好者,考虑购买年度会员。不仅全年无限次入场,还能优先报名教育工作坊。认识的一位退休老师就办了年票,她说就像拥有了一座私人艺术书房,随时都能来与心爱的文物对话。

馆内设施的贴心设计

地下一楼的寄物柜值得善加利用。特别是带着行李的游客,解放双手后才能真正享受观展乐趣。记得有次遇到带着婴儿车的家庭,工作人员主动引导他们使用无障碍通道,这种细节处的关怀令人感动。

三楼的休息区是容易被忽略的宝藏。巨大的落地窗外是青山绿树,坐在这里喝杯咖啡回顾刚才的展品,比连续赶场收获更多。我总爱带着笔记本在这里坐会儿,把触动最深的文物素描下来——这样的记忆比照片更鲜活。

亲子家庭会欣赏儿童教育中心的巧思。互动式展具让孩子在游戏中认识文物,家长也能稍作休息。有次看见小女孩在拓印区专注地制作青铜纹样,那种与古老文明的连接,比任何说教都来得深刻。

餐饮服务比想象中丰富。一楼的富春居提供精致餐点,地下楼的闲居赋 cafeteria 则适合快速简餐。特别推荐他们的文创甜品,把肉形石做成巧克力,翠玉白菜变成抹茶蛋糕,这种古今交融的趣味只有在故宫能体验到。

让参观更舒适的注意事项

穿着舒适平底鞋是基本中的基本。估算过全程参观大约需要行走三公里,上次穿着新鞋的朋友中途不得不坐在台阶上揉脚踝,错过了不少精彩展区。

摄影时记得关闭闪光灯。微弱的光线对千年文物可能是种伤害,这也是为什么有些展厅完全禁止拍摄。其实放下相机用眼睛细看反而更好,那次在《早春图》前,我收起手机静静观赏了二十分钟,那种震撼至今难忘。

保持适当音量是对文物与他人的尊重。偶然听到的对话有时很有趣——有次在瓷器厅,两位长者关于釉色变化的讨论,让我学到了书本上没有的知识。

最后记得带件薄外套。为保护文物,展厅温度常年维持在21度左右。夏天从闷热的户外突然进入,很容易感到凉意。这点我深有体会,现在背包里总会备条丝巾,既保暖又不占空间。

这些细微的准备,就像给文化之旅涂上润滑剂。当琐事都被妥善安排,你才能完全沉浸在那跨越千年的艺术对话中。