纽约时区像一座无形的时钟,默默影响着东海岸数千万人的日常生活。记得我第一次去纽约出差,下飞机后盯着手机屏幕上自动切换的时间,突然意识到这个数字背后隐藏着整个北美东部的时间秩序。

1.1 纽约时区的基本定义与位置

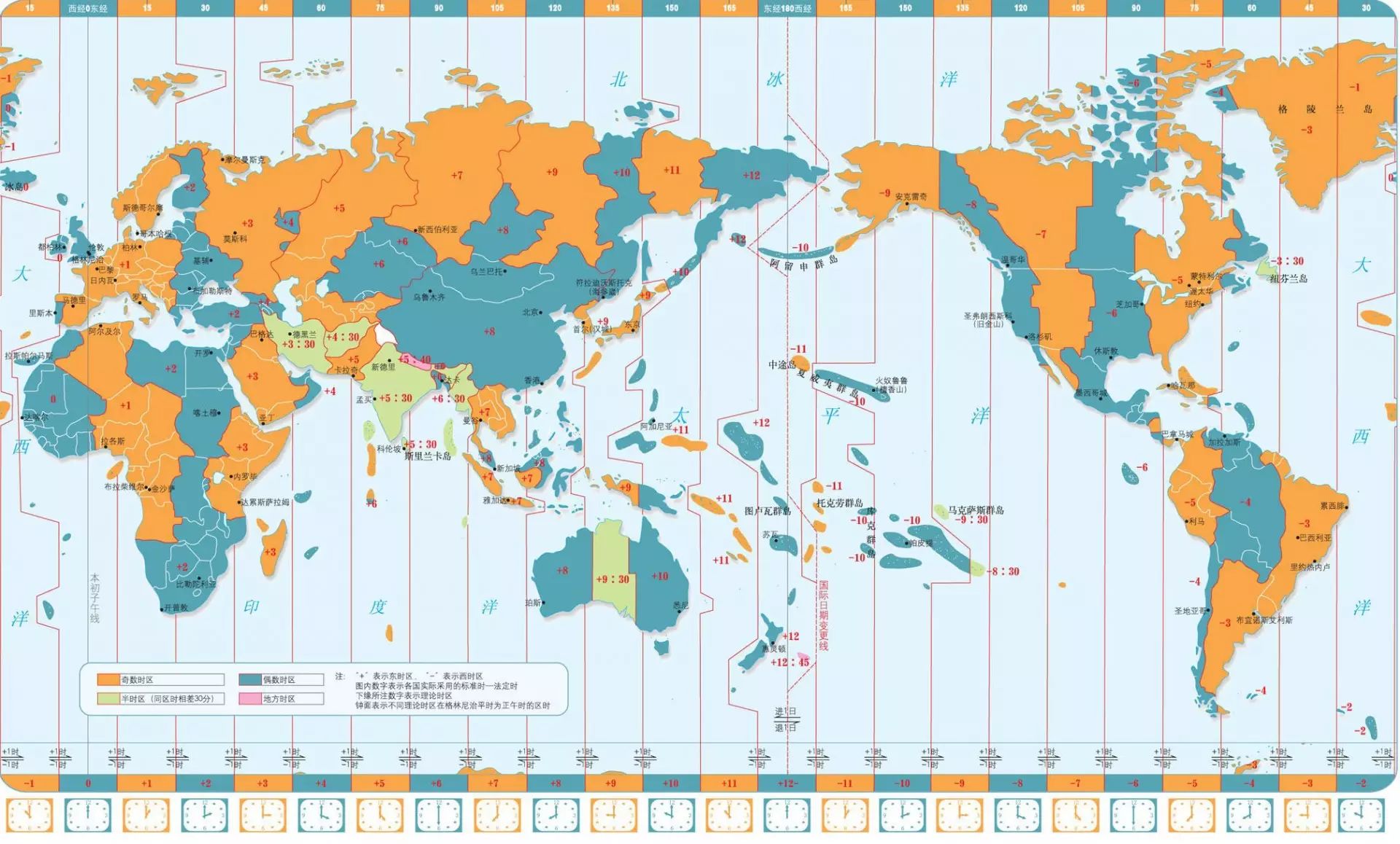

纽约时区正式名称为东部时区,属于北美时区体系的重要组成。它的标准时间比协调世界时晚5小时,地理上覆盖了北美大陆东海岸的大片区域。东起大西洋沿岸,西至密西西比河东部,这个时区就像一条宽阔的时间带贯穿美国东北部。

时区边界并非完全按照经线划分,往往会考虑行政区域的完整性。比如印第安纳州部分郡县就选择加入东部时区,尽管它们的地理位置更靠近中部时区。这种人为调整让时区划分更符合实际生活需求。

1.2 纽约时区在北美时区体系中的位置

北美大陆从东到西分布着四个主要时区:东部时区、中部时区、山地时区和太平洋时区。纽约所在的东部时区处于最东端,可以算作北美时间的“起点”。当纽约迎来清晨第一缕阳光时,洛杉矶还沉浸在深夜的睡梦中。

这种时区分布造就了有趣的时间梯度。我有个在加州工作的朋友,每次约电话会议都要仔细计算时差。纽约下午三点的会议,对他来说才是午休结束后的工作时间。东西海岸三小时的时间差,让整个美国的商务活动呈现出波浪式推进的节奏。

1.3 纽约时区覆盖的主要城市和地区

除了纽约市,这个时区还包含许多重要城市。波士顿、费城、华盛顿特区、亚特兰大、迈阿密都在其范围内。往北延伸至加拿大,多伦多、渥太华、蒙特利尔同样采用东部时间。

整个时区覆盖了美国人口最稠密的区域。据估算,约1.5亿人生活在东部时区内,占美国总人口的近一半。这个数字或许能解释为什么纽约时间经常被视为美国的标准时间。

时区边界偶尔会有调整。几年前亚拉巴马州有个小镇投票决定改变所属时区,居民们希望时间能更配合邻近城市的工作节奏。这种细微调整反映出时区不仅是地理概念,更是社会生活的协调工具。

每次和国内家人视频,总要下意识算算纽约现在几点。这种时差带来的奇妙体验,让我对纽约时间的特点产生了浓厚兴趣。东部时区就像个精准的节拍器,以独特节奏指挥着这片土地上的每分每秒。

2.1 纽约时区与UTC/GMT的关系

纽约标准时间比协调世界时晚5小时。这意味着当UTC显示正午12点时,纽约才刚迎来清晨7点。这种时间差源于地球自转和时区划分的基本原理。

东部时区采用UTC-5的标准时间偏移量。记得有次需要与国际团队同步项目进度,盯着UTC时间表才发现,原来我们习以为常的纽约时间,在全球时间坐标系中有着如此明确的位置。格林威治标准时间作为历史更悠久的参考系,与UTC在民用领域几乎可以等同看待。

2.2 纽约时区与北京时间的换算方法

北京时间比纽约快13小时,这个数字需要稍微记一下。纽约早上9点的商务会议,对应着北京时间晚上10点。我经常提醒来访的朋友,如果想在国内工作时间联系纽约客户,最好选择北京时间的上午时段。

换算有个简单技巧:把纽约时间加上13小时就能得到北京时间。不过要注意日期变化,纽约今天中午12点,已经是北京明天凌晨1点。这种日期跳跃经常让人混淆,特别是安排跨国会议时,务必确认清楚是“同日”还是“次日”。

有个真实案例:朋友公司曾因时差计算错误,错过重要视频谈判。纽约周四下午3点本该对应北京周五凌晨4点,他们却记成了周四晚上,等发现时已经来不及补救。

2.3 纽约时区与其他主要时区的对比分析

与洛杉矶的3小时时差最常被提及。纽约交易员开始分析早盘数据时,硅谷的工程师可能还在通勤路上。这种时间阶梯深刻影响着全美的工作节奏。

和伦敦的5小时时差让跨大西洋协作变得有趣。纽约股市开盘时,伦敦正值午后,两个金融中心每天有近6小时的重叠交易时间。而与东京的14小时时差几乎日夜颠倒,纽约的晚餐时间正好赶上东京次日的清晨。

时区对比不只是简单的时间加减。每个时区背后都连着特定的生活方式和工作文化。理解这些差异,能帮我们找到最适合的跨时区协作方式。比如安排在纽约时间上午与欧洲团队沟通,下午与西海岸团队协调,这样既照顾各方作息,又能保持工作连贯性。

每年三月那个周日早晨,手机时钟自动跳快一小时时,总会让人有点措手不及。这种人为的时间魔法在纽约已经实行了半个多世纪,成为东部时区居民生活中一个独特的节律变化。

3.1 夏令时的实施时间和调整规则

纽约的夏令时从每年3月的第二个周日凌晨2点开始,时钟直接拨快到3点。这个调整让整个春天和夏天都沐浴在延长的日光中。我记得去年那个调整周末,原本计划早上8点去中央公园跑步,结果出门发现街上比平时冷清——大家都还在适应这个突然“丢失”的一小时。

结束时间固定在11月的第一个周日凌晨2点,时钟回拨到1点。这个“多出来”的一小时总是让人格外珍惜,特别是对那些喜欢熬夜的人来说,仿佛获得了额外的生命馈赠。美国国会在2005年通过的能源政策法案统一了这些日期,结束了之前各州自行其是的混乱局面。

3.2 夏令时对纽约时间的影响

夏令时实施期间,纽约时间从标准的UTC-5变为UTC-4。这个变化让夏季的纽约傍晚格外漫长,晚上8点天空还泛着微光。办公楼里的人们能赶在天黑前回家,餐厅的露天座位总是坐满享受傍晚时光的顾客。

对商务活动的影响尤为明显。与欧洲的时差从5小时缩短到4小时,与伦敦的协作窗口多了一小时。但和亚洲的时差关系变得复杂,与北京的时差从13小时变为12小时。这种微妙变化需要时间适应,特别是对那些需要定期进行国际沟通的人来说。

3.3 夏令时期间的时间换算注意事项

换算国际时间时,必须确认对方是否也处于夏令时。欧洲国家实施夏令时的起止日期与北美不完全同步,这个时间差经常造成困扰。去年春季,我们团队就因为这个差异,差点错过与法兰克福合作伙伴的重要会议。

航班时刻表在换季时特别容易出错。航空公司会明确标注时间调整,但乘客自己也要格外留心。我有个朋友曾经在夏令时结束那天提前一小时到达机场,发现航站楼空无一人时才意识到问题。

跨时区会议安排最好明确标注“纽约夏令时”或“EDT”。简单说“纽约时间”在过渡期可能产生歧义。使用世界时钟应用时,确保选择了自动更新选项,这样能避免手动调整带来的错误。现代数字日历通常能自动处理这些转换,但重要会议前双重确认总是明智之举。

在纽约第五大道的一间会议室里,来自东京的团队正在屏幕那头揉着眼睛——这是纽约时间下午3点,却是东京的凌晨4点。这样的场景每天都在全球化的商业世界里上演,时区差异既是挑战也是机遇。

4.1 商务会议时间安排的案例分析

华尔街的投行有个不成文的规矩:与亚洲市场的晨会通常安排在纽约时间晚上8-9点。这个时段刚好对应亚洲次日上午的工作时间。我参与过几次这样的视频会议,看着纽约的夜色与东京的晨光在屏幕上交织,有种奇妙的时空交错感。

科技公司采取了更灵活的策略。一家硅谷驻纽约的分公司设计了“时区轮换”制度:每周的团队会议时间在纽约时间上午9点到下午4点之间轮换,确保不同时区的成员不会总是承担不便。他们的项目经理告诉我,这个简单调整让团队满意度提升了30%。

伦敦与纽约的协作则显得优雅许多。两地4-5小时的时差创造了天然的接力模式。伦敦团队下班前将工作交付,纽约团队正好接手继续。这种“永不落幕”的工作流在金融和科技领域特别有效,项目进度几乎能实现24小时推进。

4.2 跨国企业运营中的时区管理

亚马逊在纽约的办公室采用“核心重叠时段”策略。无论员工选择何时工作,都必须保证纽约时间上午10点到下午2点这四个小时在线。这个窗口期覆盖了东西海岸的工作时间,也兼顾了与欧洲的部分重叠时段。

高盛的经验值得借鉴。他们为每个跨时区团队配备“时区协调员”,专门负责排班和会议安排。这个角色需要精通各主要时区的转换,还要了解不同文化的工作习惯。协调员会在每次夏令时转换前两周发出提醒,避免时间误判。

制造业的时区管理更为精细。一家汽车零部件供应商在纽约、上海和斯图加特都设有工厂。他们的生产系统按照UTC时间运行,所有工序时间戳都统一标准。当地团队只需要将UTC时间转换为本地时间即可,这种设计极大减少了沟通误差。

4.3 旅游行程规划中的时区考量

预订纽约酒店时,明智的旅行者会特别注意入住时间。国际航班通常在傍晚抵达肯尼迪机场,但酒店的标准入住时间是下午3点以后。我见过太多疲惫的旅客在大堂等待房间收拾,那种煎熬让人记忆深刻。

倒时差其实有科学方法。从亚洲飞往纽约的旅客,如果能在飞行前三天开始每天晚睡一小时,抵达后的适应会顺畅很多。纽约的博物馆大多在上午10点开门,正好适合还在倒时差的游客——既不用起得太早,又能充分利用一天时光。

本地人知道一个秘密:夏季的纽约因为夏令时,傍晚格外漫长。规划行程时可以把户外活动安排在下午4点以后,既能避开最烈的日头,又能享受更长的观光时间。中央公园在夏令时期间的闭园时间延至凌晨1点,给夜游者更多浪漫可能。

百老汇演出的时间安排也暗含时区智慧。晚上7点的开场时间既照顾了本地观众下班后的通勤,又让欧洲游客能在午夜前与家人视频——对应他们当地的清晨。这种细微的时间设计,体现了一座国际都市对时区差异的深刻理解。