2005年NBA选秀夜,一个来自密西西比州杰克逊的高中生坐在电视机前等待自己的名字被叫到。蒙塔·埃利斯甚至没来得及完成大学学业,就带着一身街头篮球打磨出的灵动脚步直接跳级进入职业联盟。金州勇士在第二轮第40顺位选中了他——这个顺位通常意味着边缘球员的命运,但埃利斯眼中闪烁的光芒预示着一个不同的故事。

选秀之路:从高中直接进入NBA

那时候的选秀报告对埃利斯的评价相当分裂。球探们欣赏他闪电般的启动速度和与生俱来的得分直觉,却又担心他瘦弱的身体能否承受NBA级别的对抗。我记得当时看过他的高中集锦,那个在密西西比州立高中锦标赛上独得40分的少年,运球时仿佛篮球粘在手上。他突破时的变向幅度大得惊人,防守者往往被晃得失去重心。

从高中直接进入联盟的球员总是面临更多质疑。他们没有经历NCAA的体系化培养,需要更快的适应速度。埃利斯后来在一次采访中坦言:“我甚至没想过会被选中,只是抱着试试看的心态。”这种略带青涩的自信,恰好成为他职业生涯的底色。

新秀赛季:展现得分天赋

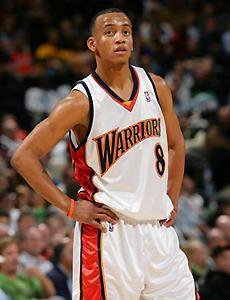

2005-06赛季的勇士队更衣室里,刚满20岁的埃利斯是最安静的那个。他习惯在训练结束后加练数百次中距离跳投,汗水浸透那件略显宽大的8号球衣。主教练唐·尼尔森最初对这个年轻人持保留态度,直到某次队内训练赛,埃利斯连续用交叉步过掉三名防守队员完成上篮。

那个赛季他场均只有6.8分,但某些夜晚会突然爆发。我印象特别深刻的是2006年4月对阵开拓者的比赛,他替补出场27分钟砍下27分,每一次得分都带着街球场上那种随性又精准的美感。他的投篮选择偶尔会让教练组头疼,但没人能否认那双眼睛里燃烧的得分手本能。

黑八奇迹:与勇士队创造历史

真正让埃利斯进入大众视野的,是2006-07赛季那场震惊联盟的“黑八奇迹”。虽然当时他还是球队的轮换球员,但在季后赛对抗头号种子小牛的系列赛中,他的速度成为改变战局的关键因素。特别记得第三场比赛,他像一道金色闪电不断冲击篮筐,帮助球队建立起难以逾越的领先优势。

更衣室里的老将们喜欢这个话不多的年轻人。拜伦·戴维斯经常在训练中指导他如何阅读防守,而埃利斯就像海绵般吸收着所有经验。那个春天,勇士主场甲骨文球馆的声浪几乎要掀翻屋顶,每个球员都成为这场奇迹的一部分。对于二年级生埃利斯来说,这段经历在他职业生涯早期埋下了赢球的基因。

很多年后回顾这段时光,你会发现那些看似偶然的爆发其实都有迹可循。每天最早到达训练馆的身影,比赛录像前专注的眼神,还有在空荡荡的球馆里反复打磨的欧洲步——所有这些细节,共同塑造了后来那个我们熟悉的得分机器。

当甲骨文球馆的灯光打在硬木地板上,你会看到8号球衣在人群中穿梭。那是2009-10赛季的蒙塔·埃利斯,不再是那个躲在老将身后的青涩新秀,而是球队战术板上最醒目的那个名字。他的比赛开始带着某种独特的节奏感——就像爵士乐手的即兴独奏,既有精确的技术框架,又充满不可预测的灵光。

个人数据爆发:场均25+的得分手

翻开那个赛季的技术统计表,埃利斯的名字后面跟着25.5分的场均得分。这个数字背后是无数个清晨的投篮训练,是体重增加8磅后的对抗提升,更是教练组特意设计的肘区单打战术。我记得有场比赛他对阵马刺,面对鲍文的贴身防守,依然用各种角度把球送进篮筐。赛后更衣室里,有记者问他如何保持高效得分,他擦着汗说:“就是不停地投,直到双手记住那种感觉。”

他的得分方式带着老派得分手的固执。不喜欢依赖三分球,更享受在中距离用脚步创造空间。那个赛季他有14次得分超过30分,每次得分爆发都像在提醒联盟:这个二轮秀正在书写属于自己的故事。

标志性技术:华丽的突破与中距离

看埃利斯打球最迷人的地方,是他总能把简单的挡拆变成艺术表演。他的突破启动速度像是按下快进键,防守者明明知道他要往右路走,还是会被那个大幅度的体前变向骗过重心。我收藏着他面对湖人时的一个进球集锦,那次他连续用两个背后运球加转身动作,在加索尔和奥多姆的夹击中找到出手空间。

他的中距离跳投带着某种古典美。起跳时身体微微后仰,手腕的抖动柔和得像是抚摸篮球。这种技术在现代篮球越来越少见,但埃利斯坚持着这份执着。某个训练师曾告诉我,埃利斯每天要练习500次这样的跳投,从左侧底角到右侧肘区,每个点位都要投出相同的弧度。

与库里的后场搭档:传承与交替

2009年选秀夜,当勇士用7号签选中斯蒂芬·库里时,埃利斯正在健身房里做力量训练。后来被问及对这个选择的看法,他给出了那个著名的回应:“我们没法一起打球,太矮了。”这句话后来经常被拿出来解读,但很少有人注意到,新赛季开始后他主动带着库里熟悉球队战术。

这对后场组合确实存在防守短板,但进攻端产生的化学反应出乎所有人预料。我记得有场对阵太阳的比赛,他们联手砍下62分,埃利斯的突破分球找到底角的库里,三分命中后的击掌成为那个赛季的经典画面。更衣室里他们的储物柜相邻,经常能看到埃利斯给年轻的库里演示如何应对包夹。

这种关系微妙而复杂,既是导师与学徒,又是竞争者与队友。当球队最终选择围绕库里重建时,埃利斯收拾储物柜的背影让人唏嘘。但那段并肩作战的岁月,确实成为勇士后来王朝崛起前的重要过渡。就像某个助教说的:“蒙塔教会了斯蒂芬如何在NBA级别的防守下生存,而斯蒂芬让蒙塔看到了篮球未来的模样。”

现在回想起来,那个时期的勇士球衣上还看不到总冠军的印记,但每场比赛都能看到某种传承正在发生。老派得分手与新世代射手的碰撞,产生着奇妙的篮球火花。

离开奥克兰的那个下午,埃利斯的车上还放着勇士队的训练装备。从球队核心到交易筹码,这种转变来得突然却又理所当然。我记得他在一次采访中说过:“在这个联盟,你永远不知道明天会穿上哪件球衣。”这句话像是对他职业生涯后半段的精准预言——四年间更换四支球队,每段旅程都带着不同的期待与挑战。

离开勇士:加盟雄鹿的新篇章

2012年3月的交易截止日,埃利斯被送到了密尔沃基。从加州的阳光到威斯康星的寒冬,这种转变不仅仅是地理上的。雄鹿队当时正处在重建期,他们需要埃利斯的得分能力来带动年轻球员。初到球队的前五场比赛,他场均能拿到18.4分,用熟悉的突破为球队注入活力。

在布拉德利中心的首秀至今让人印象深刻。面对山猫队的防守,他依然能做出那些标志性的变向过人,只是节奏似乎慢了些许。有个细节很能说明问题:在勇士时期,他的突破更多是为了终结;而在雄鹿,他开始更多地寻找空位的队友。这种转变或许连他自己都没完全意识到——从得分手到组织者的微妙过渡。

达拉斯岁月:与诺维茨基并肩作战

达拉斯的经历可能是他后期最接近成功的时光。穿着11号球衣的埃利斯与诺维茨基的挡拆配合,一度成为小牛队的进攻利器。我记得2014年季后赛首轮对阵马刺,他在第七场拿下12分,虽然球队最终落败,但那个系列赛展现了他作为老将的价值。

卡莱尔教练对他的使用很有讲究。不再要求他每场出手20次,而是让他在关键时段接管比赛。这种角色定位的转变需要心理调整,埃利斯处理得相当不错。有场比赛后他告诉我:“当你身边有德克这样的球员,你会学会用不同的方式影响比赛。”这话里透着成熟,也带着些许释然。

步行者时期:经验丰富的替补得分手

印第安纳成了他NBA生涯的最后一站。在这里,他彻底接受了替补角色,场均上场时间降到生涯最低的27分钟。但如果你仔细观察他的比赛,会发现那些技术动作依然精致——急停跳投的时机把握,突破分球的视野,都透着老将的智慧。

更衣室里,他成了年轻球员的导师。有个画面让我印象深刻:新秀乔·杨在训练后加练投篮,埃利斯主动留下来指导他的脚步动作。这种场景在十年前很难想象,那时的他还是个只管得分的年轻核心。时间确实改变了很多东西。

退役生活:从球场到平凡

2017年夏天,没有盛大的退役仪式,没有感人的告别演讲,埃利斯就这样悄然离开了NBA。他现在偶尔会出现在业余联赛中,身材保持得不错,只是比赛节奏明显慢了下来。有次在社区篮球活动中见到他,正在教孩子们基础的运球动作。

从聚光灯下的球星到普通的篮球爱好者,这种转变需要心理调适。但看他现在带着微笑指导孩子的样子,似乎已经找到了篮球之外的平衡。也许对真正的篮球手来说,比赛从来不只是关于数据和荣誉,更是那份融入血液的热爱。就像他某次在社交媒体上写的:“篮球给了我一切,现在该是我回馈的时候了。”

那些辗转多队的经历,现在看来更像是人生的必要课程。每件球衣都代表着一个阶段,每座城市都留下了独特的记忆。而所有这些片段,最终拼凑成一个完整的篮球人生。