东海像一片巨大的蓝色画布铺展在中国大陆与太平洋之间。这片海域的天气总是充满变化,时而平静如镜,时而波涛汹涌。记得去年夏天在舟山群岛,清晨还是晴空万里,午后突然乌云密布,这种快速转变让我深刻体会到东海天气的复杂性。

东海地理位置与气候特征

东海位于北纬23°至33°之间,西接中国沿海各省,东临太平洋。这片海域处于亚热带季风气候区,四季分明却各有特色。春季多海雾,能见度时常受到影响;夏季受东南季风控制,温暖湿润;秋季天高云淡,是最适宜海上活动的季节;冬季则受强大的西北季风影响,海面常常波涛汹涌。

海水的温度变化也很有趣。表层水温在冬季可能降至10°C左右,夏季却能升至28°C以上。这种温差不仅影响着海洋生态,也造就了东海独特的小气候环境。沿岸地区与远海区域的天气状况往往差异明显,这种多样性确实给气象预报带来了不小挑战。

东海天气对周边地区的影响

东海的天气系统就像个调色大师,不断塑造着周边地区的气候面貌。上海、浙江、福建等沿海城市的降雨模式、温度变化都与东海密切相关。当暖湿气流从海面吹向陆地,常常带来丰沛的降水;而冬季的冷空气经过相对温暖的海面时,又会给沿海地区带来降雪。

这种影响不仅限于气候层面。我记得有次在宁波,原本计划的户外活动因为东海突然增强的风力不得不取消。当地朋友告诉我,这在他们这里很常见——东海的天气变化往往决定着沿海居民的生活节奏。从农业生产到旅游业,从城市运行到居民日常生活,东海天气的影响无处不在。

东海气象监测的重要性

对东海天气的持续监测不仅关乎日常生活,更关系到重大经济活动和人民安全。每年经过东海的船舶数以万计,海上油气平台作业、渔业生产都需要精准的气象信息作为支撑。特别是在台风季节,及时准确的气象监测能为我们争取宝贵的防灾准备时间。

现在东海区域已经建立了包括浮标、卫星、雷达在内的立体监测网络。这些设备24小时不间断地收集着风速、气压、海浪等数据。监测数据的积累还帮助我们更好地理解气候变化规律,为长期气候预测提供科学依据。这种持续投入确实很有远见,毕竟天气无小事,安全大于天。

东海天气就像个需要耐心解读的朋友,只有深入了解它的脾性,才能与它和谐共处。

站在舟山群岛的海边,手机屏幕上跳动着未来三天的天气图标。这种即时获取东海天气信息的能力,在十年前还难以想象。现在无论是渔民准备出海,还是游客规划行程,都能通过多种渠道获得东海天气预报。这种便利性确实改变了人们与海洋相处的方式。

东海天气预报的获取渠道

获取东海天气预报的途径比想象中丰富。各大气象网站和手机应用提供实时更新的海洋天气预报,中国天气网、中央气象台官方网站都是可靠的信息源。沿海城市的地方气象台站也会发布针对特定海域的精细化预报。记得去年在嵊泗列岛遇到一位老船长,他熟练地打开手机应用查看浪高和风向,这种场景在如今的海边已经很常见。

除了数字渠道,传统的广播服务依然在发挥作用。每天固定时段,沿海地区的广播电台会播报东海海域天气预报,这对海上作业人员来说仍是重要的信息来源。部分渔港还保留着公告栏,张贴着最新的天气海况预报。这种线上与线下结合的服务网络,确保了不同人群都能及时获取所需的气象信息。

东海天气预报的准确性分析

东海天气预报的准确率在过去五年有了显著提升。现在24小时内的风向、风速预报准确率能达到85%以上,海浪预报的误差范围也控制在合理区间。不过海洋天气的变幻莫测依然给预报工作带来挑战,特别是突发性的强对流天气和局地海雾,预测难度相对较大。

预报准确性的提升得益于监测技术的进步和数值预报模式的优化。东海区域密集的观测站点网络提供了更丰富的基础数据,超级计算机运算能力的增强也让复杂的气象模拟成为可能。当然,预报永远存在不确定性,特别是在季节转换期或极端天气过程发生时。理解预报的局限性同样重要,这能帮助我们更理性地使用天气信息。

东海未来一周天气趋势预测

观察东海未来一周的天气趋势,可以看到一个相对稳定的周期。目前的数据显示,未来三天东海中部海域以晴到多云为主,风力3-4级,海况良好。从第四天开始,可能有一股弱冷空气影响北部海域,风力会增强至5-6级,浪高相应增大。

南部海域在未来一周内保持较为稳定的天气状况,气温变化幅度不大。这种天气模式对海上作业比较有利,适合各类海洋活动的开展。不过海洋天气的变化往往比预期更快,建议每天关注最新的预报更新。特别是计划进行海上观光或渔业生产的群体,更需要密切留意天气动态。

东海天气预报服务就像一位忠实的航海伙伴,虽然不能百分百预知所有风浪,但确实为我们的海洋活动提供了重要参考。随着技术的不断进步,相信未来的预报服务会更加精准贴心。

八月的东海海面,看似平静的蓝色绸缎下可能正酝酿着一场热带风暴。去年在象山港避风时,亲眼目睹渔船排队进港的景象,那种紧张有序的防台准备让人印象深刻。东海作为西北太平洋台风频繁影响的区域,其台风监测预警系统已经成为沿海居民生活中不可或缺的一部分。

东海台风形成规律与特点

东海区域的台风大多源于西北太平洋,每年7月至9月是活动高峰期。这些旋转的气旋带着充沛水汽和巨大能量,往往在东海区域达到最强强度。有趣的是,东海台风路径存在明显的季节特征——盛夏时节多北上影响日韩,夏末秋初则偏向西行登陆我国沿海。

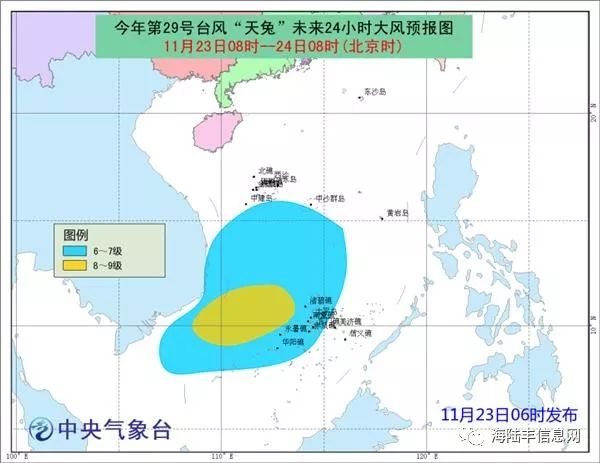

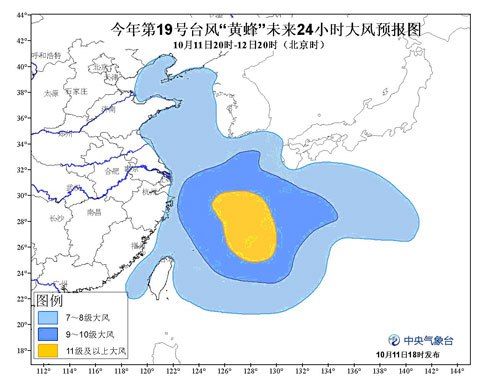

东海台风有个显著特点,就是强度变化快。由于海温、垂直风切变等条件适宜,弱热带低压可能在24小时内迅速发展成强台风。我记得气象局的朋友提起过,去年“梅花”台风在东海海域强度连跳两级,这种爆发性增强给预警工作带来不小挑战。另外,东海台风往往伴随强降雨带,即使不直接登陆,外围云系也能给沿海地区带来持续暴雨。

东海台风路径实时查询方法

现在追踪台风路径比过去方便太多。中央气象台的台风网提供实时路径图,每小时间隔的预报点位清晰可见。手机应用如“台风路径”可以设置关注区域,当台风进入东海警戒范围时会自动推送提醒。这些工具让普通民众也能像专业气象人员一样掌握台风动态。

除了官方平台,一些民间气象爱好者运营的网站也提供有价值的参考信息。他们整理的台风历史资料库特别实用,可以对比相似路径的过往台风。不过要提醒的是,获取台风信息还是要以气象部门官方发布为准。去年跟踪“轩岚诺”台风时,就发现某些自媒体平台的预测与官方数据存在偏差,这种情况需要特别注意。

台风预警等级与防护措施

我国台风预警采用蓝黄橙红四色等级,每种颜色对应不同的防御要求。蓝色预警发布时,海上作业船只就应当开始考虑回港避风。达到黄色预警级别,沿海景区需要关闭,户外施工必须停止。这些措施看似简单,却是用无数经验教训换来的安全保障。

当预警升级至橙色,整个沿海地区的应急机制全面启动。社区工作人员会逐户提醒居民做好防风准备,检查门窗是否牢固。红色预警最为紧急,这时最重要的就是待在安全的室内,等待台风过境。每次台风来临前,总能看到超市里人们排队购买应急物资的场景,这种自觉的防灾意识确实令人欣慰。

台风来临前的准备工作其实很有讲究。除了储备食物饮水,给电子设备充满电也很重要。住在低洼地区的居民需要提前转移贵重物品到高处。这些细节往往能在关键时刻发挥大作用。东海沿岸的居民经过多年与台风打交道,已经总结出许多实用的防风经验,这些生活智慧值得每个人学习。

台风是大自然的常态,学会与之共存才是智慧。东海的台风监测预警体系正在不断完善,从卫星云图到数值预报,从预警发布到应急响应,每个环节都在为保护生命财产安全而努力。面对台风,充分的准备和冷静的态度同样重要。

站在舟山群岛的码头上,看着集装箱船在薄雾中缓缓驶过,突然意识到这些钢铁巨轮每天都在与变幻莫测的天气博弈。去年拜访一位老船长时,他指着海图说:“在东海航行,你不仅要懂航海,更要懂天气。”这句话道出了天气因素在航运业中的关键地位。

东海天气对海上航行的挑战

东海海域的天气系统复杂多变,给航运带来诸多独特挑战。春季的平流雾能见度可能瞬间降至百米以内,夏季的突发雷暴伴随的狂风让万吨轮都会颠簸。冬季的冷空气大风持续时间长,波浪高度经常超过3米。这些天气现象单独出现已足够危险,更不用说它们的组合效应。

记得有次听航运公司调度员讲述,他们的货轮在东海遭遇锋面气旋,原本预报的5级风突然增强到9级。船长不得不改变航线躲避,虽然增加了200海里的航程,但确保了船舶和货物的安全。这种突发天气在东海并不罕见,特别是冷暖空气交汇的过渡季节,天气预报的微小误差就可能导致完全不同的海况。

能见度问题在东海航运中尤为突出。沿岸水域的平流雾、降雨雾有时会持续数日,迫使船舶大幅降速航行。浓雾中航行需要加倍瞭望,雷达系统持续运转,船员精神高度紧张。而夏季午后发展的局地强对流,虽然范围小但强度大,对小型货船和作业船只构成严重威胁。

恶劣天气下的航运安全措施

面对东海多变的天气,航运业形成了一套成熟的安全应对机制。当收到大风预警时,船舶会立即检查货物系固情况,甲板设备进行额外加固。能见度不良时,船舶自动启动雾航制度,包括鸣放雾号、开启航行灯、增派瞭望人员等系列措施。

船舶调度中心在恶劣天气来临前就会调整船期。有经验的调度经理会综合考虑各船型的抗风能力、货物特性以及船员经验,做出最安全的航次安排。他们手上都有详细的船舶性能档案,知道哪些船在7级风下仍能保持稳定,哪些船遇到5级风就需要寻找避风锚地。

现代商船配备了完善的气象导航设备。除了接收官方气象预报,船上的气象传真机还能获取地面分析图、波浪预报图等专业资料。有些大型船舶甚至装有气象雷达,可以实时监测周围150海里内的降水情况。这些设备为船长决策提供了重要参考,但最终还是要依靠船长的经验和判断。

东海航运气象服务系统

东海区域已经建立了专门的航运气象服务网络。上海海洋气象台每天发布东海海域天气预报,内容包括风向风力、浪高、能见度等关键要素。各港口VTS系统(船舶交通管理系统)会实时播发最新气象信息和航行警告,船舶在进入管辖水域时都能接收到。

航运公司普遍订阅专业气象服务。这些服务机构提供定制化的航线天气预报,结合船舶航速和航线,预测整个航程中将遇到的气象条件。我认识的一位气象导航员说,他们的工作就是为船舶选择最经济安全的航线,避开大风大浪区域,虽然可能航程稍长,但节省的燃油和减少的船期损失更为可观。

新兴的智能航运平台正在整合更精细化的气象数据。通过大数据分析,系统能够预测东海特定海域的阵风发生概率、波浪周期变化等微观气象现象。这些信息对于集装箱船特别重要,因为甲板上堆放的集装箱对横摇特别敏感。科技的发展让航运安全系数不断提升,但人类经验在其中的作用依然不可替代。

东海航运与天气的博弈是场永不停息的对话。从船长的经验判断到气象科技的精准预测,从船舶的坚固设计到港口的应急准备,每个环节都在为航行安全贡献力量。在这片繁忙的水域上,对天气的尊重与理解,始终是保障航运安全的第一课。

渔港的清晨总是特别热闹。去年在象山石浦渔港,看着渔民们一边整理渔网一边抬头看天,有位老渔民说了句让我印象深刻的话:“我们这行,三分看手艺,七分看天气。”东海渔民的生计与天气的紧密联系,在这句话里体现得淋漓尽致。

东海渔业与天气的密切关系

天气直接影响着鱼群的分布和活动规律。水温变化会让鱼群改变栖息深度,风向转变可能带来新的饵料分布。春季东南风盛行时,暖流势力增强,带鱼、小黄鱼等经济鱼类开始向近海洄游。这时候出海,渔民们期待的就是那阵恰到好处的暖风。

记得有次跟船出海,原本预报的3级风突然增强到6级。船长立即决定收网返航,虽然只捕到预期的一半渔获,但他很坦然:“安全回来最重要,鱼永远在那里等着。”这种对天气的敬畏已经融入老渔民的血液。他们懂得在适当的时候出海,更懂得在适当的时候返航。

现代渔业虽然装备先进了,但对天气的依赖丝毫未减。卫星导航能指引渔船到达精确渔场,但若遇到大风大浪,再先进的设备也难以保证作业安全。渔汛期遇到连续恶劣天气,整个渔港的渔船都会停泊在港内,等待天气好转。这种等待,是东海渔民必须面对的常态。

不同季节的渔业天气特点

春季是东海最重要的渔汛期,也是天气最不稳定的季节。冷暖空气频繁交汇,海面经常出现忽晴忽雨的状况。有经验的老渔民会抓住冷空气过后的回暖期出海,这时风平浪静,鱼群活跃。但春季的雾天特别多,能见度差会给海上作业带来很大困扰。

夏季的台风季节对渔业影响最大。台风来临前,气压变化会导致鱼群异常活跃,有些渔民会冒险出海抢收“台风鱼”。但这种做法极其危险,现在越来越多的渔民选择提前回港避风。去年台风“梅花”影响期间,舟山沈家门渔港停满了避风的渔船,那场景至今记忆犹新。

秋冬季的冷空气是另一个考验。强劲的偏北大风持续时间长,海浪大,但也是捕捞带鱼、鲳鱼的黄金季节。渔民们需要精准把握冷空气的间隙期出海作业,通常是在一次强冷空气过后,等待下一股冷空气来临前的短暂平静期。这种时机的把握,直接关系到整个渔季的收成。

渔业气象灾害防范指南

东海渔民在长期实践中总结出许多实用的气象谚语。“东风带雨不稀奇,西风送晴要珍惜”、“春雾不过三,过三十八天”这些代代相传的经验,至今仍在渔村流传。但现代渔业更依赖科学精准的气象预报,渔民们每天都会通过多种渠道获取最新天气信息。

渔船出海前必须做好充分准备。除了检查船舶设备和救生装备,还要详细研究未来三天的天气演变。船上都配备了气象传真接收机,可以获取海浪预报图、地面天气分析图等专业资料。有些大型渔船还安装了卫星通信设备,能够实时接收更新的气象信息。

遇到突发天气变化时,渔民们有一套成熟的应对方法。当海面突然起风,他们会立即评估风力和风向变化趋势,决定是否继续作业或立即返航。海雾来临时,所有渔船都会开启雾号,减速航行,保持安全距离。这些看似简单的措施,却是用无数经验教训换来的宝贵准则。

渔业与天气的关系就像一场永无止境的对话。从老渔民观天识云的经验智慧,到现代气象科技的精准预测,东海渔民在不断适应中寻找着与自然和谐共处的方式。在这片富饶的海域上,对天气的深刻理解,始终是渔业丰收与安全的重要保障。

站在舟山气象局的观测平台上,看着那些静静转动的雷达天线,我突然想起二十年前第一次接触天气预报的场景。那时渔民们主要靠收音机里断断续续的天气播报,现在却能通过手机实时查看台风路径。这种变化不仅体现在设备上,更深刻地改变了人们与海洋相处的方式。

东海气象监测技术进展

早期的东海气象监测主要依赖沿岸观测站和少数浮标。观测数据有限,预报员常常需要凭借经验填补空白。现在情况完全不同了,从太空的风云气象卫星,到海面的自动浮标,再到海底的传感器,东海已经被一张立体的监测网络覆盖。

去年参观国家海洋预报中心时,工作人员向我展示了他们的新装备——一套可以测量海浪三维结构的雷达系统。这套系统不仅能监测浪高,还能分析波浪周期和传播方向。对航运和渔业来说,这些细节信息往往比单纯的风力预报更有价值。

海洋浮标技术的进步同样令人印象深刻。现在的智能浮标可以连续工作数月,实时传回水温、盐度、海流等十几种参数。这些数据汇入超级计算机,经过复杂运算后生成更精准的海洋预报。记得有次在嵊泗列岛,当地渔民指着海上的黄色浮标说:“那是我们的海上哨兵。”

智能化天气服务应用

智能手机的普及彻底改变了人们获取天气信息的方式。各种天气APP不仅能提供未来一周的预报,还能定制个性化的预警服务。渔船船长可以设置特定海区的风浪阈值,一旦超过预设值就会立即收到提醒。这种精准推送避免了信息过载,让关键天气信息不会被淹没。

人工智能技术在天气预报中的应用正在深化。机器学习算法通过分析历史气象数据,能够识别出人眼难以察觉的天气系统演变规律。去年台风“轩岚诺”影响期间,AI模型提前72小时就准确预测出其路径的突然北折,为防台工作争取了宝贵时间。

我注意到一个有趣的现象:现在连老渔民也开始习惯使用智能设备。在象山渔村,一位六十多岁的船老大熟练地在手机上划动着,查看不同海区的风浪预报。“以前靠经验,现在靠科学,”他笑着说,“但最好的办法是既相信科学,也不丢掉经验。”

未来东海天气服务展望

气象部门正在试验一种全新的服务模式——影响预报。这种预报不再简单告诉你明天风力几级,而是直接说明这样的风力对航运、渔业等具体行业会产生什么影响。比如,5-6级风对货轮可能影响不大,但对小型渔船就意味著需要谨慎出海。

随着5G技术的推广,高分辨率的气象数据可以更快传输到用户终端。未来渔船在海上也能流畅观看气象云图的动态演变,就像在陆地上看视频一样顺畅。这让我想起多年前在渔船上看到的模糊气象传真图,技术的进步确实超乎想象。

气候变化给东海天气服务带来新的挑战。海温升高可能导致台风强度增强,海平面上升会影响沿岸观测站的数据准确性。气象工作者需要不断调整预报模型,适应这些新变化。或许不久的将来,我们能看到更智能的预警系统,能够针对单个渔船提供定制化的避风路线建议。

从简陋的观测设备到智能化的预报系统,东海天气服务的发展轨迹就像一面镜子,映照出科技进步如何改变人类与海洋的互动方式。在这个过程中,不变的始终是对精准预报的追求,以及对海上生命安全的责任。当新技术与传统经验相互融合,东海上的每一次航行都多了一份安心。